▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 25>29 juin 2025 ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

22 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par kipuka

-

Tout est dans le titre : la prochaine fête des minéraux de Bourg-d'Oisans aura lieu du 2 au 4 mai 2025. Le programme détaillé est disponible en ligne : https://www.mineralshow.fr/Evenements/ Pour ma part, j'y serai pour présenter la revue ainsi que pour donner une conférence sur le volcanisme extraterrestre. Au plaisir de croiser quelques Alpins à cette occasion !

-

Je suis loin d'être expert en pétro, mais dans mes souvenirs les olivines qui virent à l'orange c'est plutôt de l'iddingsite, c'est-à-dire un produit d'altération. Pas de métamorphisme là-dedans, même si comme la serpentine l'iddingsite indique la présence d'eau.

-

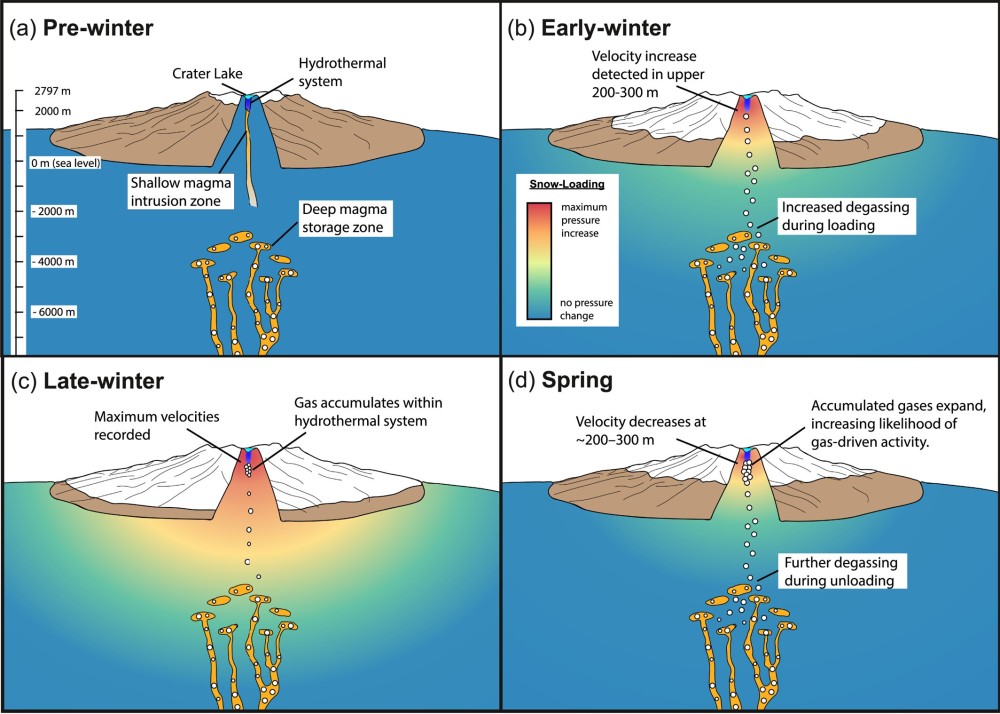

Je me permets de déterrer ce vieux message car je m’intéresse beaucoup à l’influence du climat sur l’activité volcanique (un phénomène beaucoup moins connu que l’impact des éruptions volcaniques sur le climat) et il y a justement un article qui vient de paraître à ce sujet, même si le cas est un peu différent de l’Etna. C’est une étude sur le volcan Ruapehu, en Nouvelle-Zélande. En analysant l’inventaire des éruptions du volcan depuis les années 1830, les chercheurs ont observé une prépondérance d’événements durant le printemps austral (septembre–novembre). Une activité essentiellement phréatique, avec émission d’eau et de gaz, mais pas de magma. Afin de comprendre le phénomène, l’équipe a étudié la vitesse des ondes sismiques enregistrées au sommet du volcan entre 2005 et 2009, découvrant des variations saisonnières, avec une augmentation de la vitesse au cours de l’hiver. Cette augmentation indique la présence de gaz sous le sommet du volcan. Pour expliquer ce phénomène, l’étude propose que c’est l’enneigement hivernal qui, en faisant pression sur le réservoir magmatique, promeut le dégazage vers la surface (voir schéma ci-dessous). Le gaz s’accumule jusqu’au printemps, où la décompression liée à la fonte des neiges lui permet d’entrer en expansion et éventuellement de déclencher une éruption. Modèle conceptuel expliquant les éruptions printanières du Ruapehu par un accroissement du dégazage causé par la charge de neige hivernale. CC BY Yates et al. (2024). À l’Etna, je ne suis pas sûr que l’enneigement hivernal suffise à faire changer significativement la pression, il faudrait trouver des données de surface et de profondeur moyenne de neige pour faire une estimation. Il y a par contre un risque de petites explosions lorsqu’une coulée de lave se met en place sur la neige. C’est arrivé en 2017, sans faire de mort miraculeusement. Cette année il n’y a pas eu d’explosion liée à l’écoulement de lave sur la neige, mais j’y ai tout de suite pensé en voyant des images de touristes inconscients faisant des selfies juste devant le front de coulée actif...

-

-

Je ne crois pas qu'il y ait un "vrai" nom pour ça, en général les géologues de l'USGS parlent de "low fountaining", comme dans ces vidéos des 15 et 18 janvier 2021, où dans la légende de cette photo de la même éruption. Légères différences : – En 2021 le cône était échancré, ce qui permettait à la lave de s'écouler sans déborder par-dessus les bords. – En 2021 le jet était relativement continu, tandis qu'ici il y a des fluctuations cycliques. En anglais on utilise l'adjectif "pulsating" pour décrire ces fluctuations. En résumé, on peut qualifier cette activité de "pulsating, low lava fountaining", mais c'est long... Je préfère "geyserienne" ! 🙂

-

La question qui tranchait

kipuka a répondu à un sujet de cascaillou dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

On peut trouver de la silice dans certains aliments. Par exemple, les poils d'ortie sont en silice. Cela dit, il est peu courant de manger sa soupe d'ortie avec un couteau, ou de devoir réaffûter sa cuillère... 😁 -

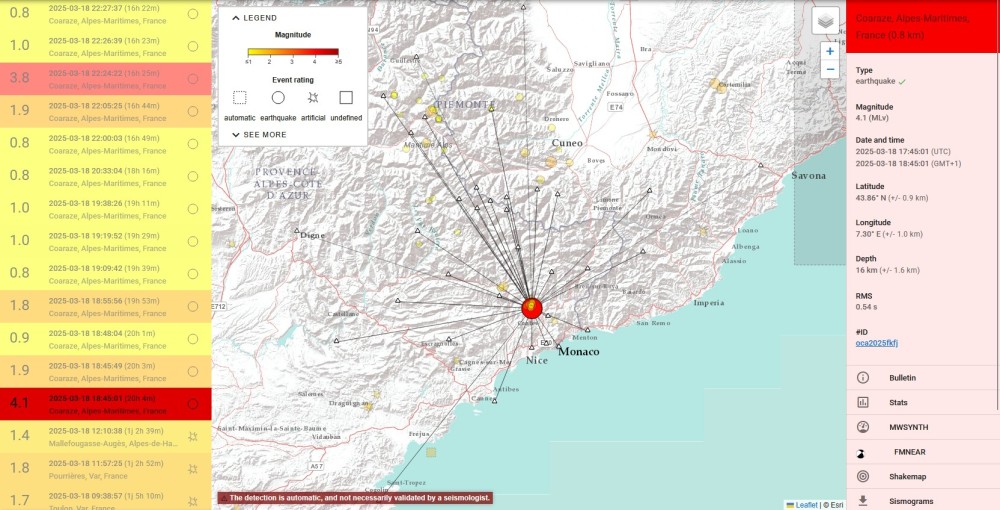

L'épicentre est au nord de Nice, dans le secteur de Coaraze. Il y a également eu une réplique de magnitude 3,8 quelques heures plus tard. Source de la carte : Sismoazur.

-

Ca bouge au volcan Kolumbo et un vent de panique souffle à Santorin ... et pour cause

kipuka a répondu à un sujet de flemaire dans L' actualité volcanologique

Bien vu en effet, je n'avais pas pris les dates en compte. -

Mes excuses, je me suis emmêlé les pinceaux dans les sources ! Je me suis basé sur mes souvenirs d'un chapitre de Lénat (2016) : A Brief History of the Observation of the Central Area of Piton de la Fournaise. Après quoi je suis allé cherché le texte où Bory raconte son ascension du volcan, dans le tome II de son récit de voyage. Or, vérification faite dans ledit chapitre, c'est lors de sa deuxième ascension du volcan, un mois plus tard, que Bory a vu le lac de lave ! Le texte correspondant à cette ascension, dans le tome III, ne laisse aucune place au doute. Je vous laisse juger : Les vagues, les fentes en zig-zag dans la croûte, les ondulations... tout est là. C'est d'ailleurs bien dans ce passage que la note 1 fait référence à la planche postée dans le message ci-dessus, "Seconde vue du cratère Dolomieu". Le premier texte que j'ai publié a aussi sa planche correspondante, qui ne ressemble pas à un lac de lave. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant.

-

Le Piton ne fait plus dans le lac de lave, mais il a fait par le passé, il y a des témoignages aux XVIIIe et XIXe siècles. Bory de Saint-Vincent, par exemple, relate la vue d'un lac de lave en 1801 dans son Voyage dans les quatre principales îles des mers d'Afrique, gravures à l'appui :

-

Ca bouge au volcan Kolumbo et un vent de panique souffle à Santorin ... et pour cause

kipuka a répondu à un sujet de flemaire dans L' actualité volcanologique

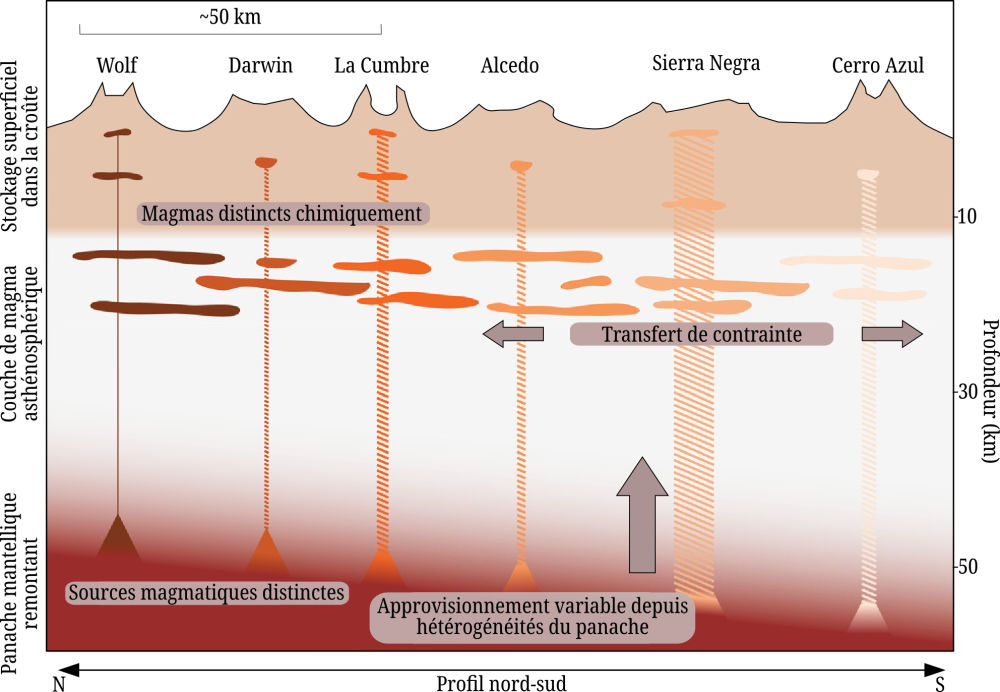

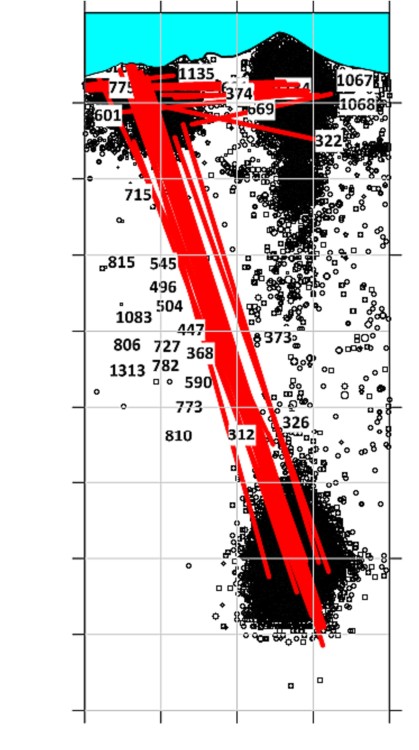

La question de la connexion des systèmes magmatiques de volcans voisins est ancienne mais loin d'être résolue... À Hawaï par exemple, cela fait plus d'un siècle que des gens tentent de déceler des corrélations entre l'activité du Kīlauea et celle du Mauna Loa, pourtant la question n'est pas encore tranchée. Chaque volcan a son réservoir magmatique superficiel (leurs laves ont une chimie différente), mais ils partagent sans doute la même source magmatique profonde. L'influence peut aussi se faire de manière indirecte par le biais de transferts de contrainte au sein de la croûte : l'inflation d'un réservoir superficiel, suite à une remontée de magma profond, peut avoir un impact sur le niveau de pression des volcans voisins. Cela a été montré récemment pour les Galápagos, où chaque volcan a son propre magma mais où des corrélations entre phases d'inflation et de déflation ont été mises en évidence : Mécanisme proposé pour la déformation corrélée des volcans des Galápagos. Le flux magmatique de chaque volcan est représenté par la largeur de la zone hachurée (Sierra Negra compte pour 55 % du flux depuis 2000). Chaque volcan est alimenté par une zone différente du panache, mais la connexion se fait par redistribution latérale des contraintes à la base de la croûte.CC BY Reddin et al. (2023), modifié. Autre exemple, une récente étude a montré que le Bezymianny est alimenté par les réservoirs magmatiques de son voisin Klyuchevskoy. Selon les éruptions, le magma remonte depuis le réservoir profond du Klyuchevskoy via un dyke, ou bien provient du réservoir superficiel du Klyuchevskoy via un sill. En fait, cela soulève la question de la distinction entre les édifices : le Bezymianny est-il un volcan à part entière, ou bien s'agit-il simplement d'un évent ou d'un cône adventif d'un système volcanique plus large ? Vaste débat en perspective... Coupe verticale montrant les micro-séismes sous le Bezymianny et le Klyuchevskoy entre 2000 et 2020 (distances en kilomètres). Au cours de cette période, le Bezymianny a connu 17 éruptions. Les intrusions magmatiques correspondantes sont tracées en rouge et montrent une alimentation depuis les réservoirs profonds et superficiels de son géant voisin. Kiryukhin et al. (2023). -

Quel master pour devenir sismologue ?

kipuka a répondu à un sujet de Marc5648 dans Conseils orientation et formation, marché de l' emploi en géologie

Au niveau master, c'est plus général que juste "géophysique" en effet. Il faut s'orienter vers un master STPE (Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement), qui est proposé par la plupart des grandes universités françaises. Regardez ensuite les différents "parcours" proposés, qui sont davantage spécialisés, même s'il y aura toujours un peu de tout – vous n'échapperez pas à un peu de géochimie ! Parmi les universités qui proposent des parcours avec géophysique/sismologie, il y a : Grenoble : parcours "Geophysics and Earth Imaging" Strasbourg : parcours "Géologie et dynamique de la Terre" Université Côte d'Azur : parcours "2G - Géophysique" Et sans doute d'autres (Montpellier ?), il faut fouiller les plaquettes présentant les programmes sur les sites des universités. -

"Amène ton caillou", partout en France en février

kipuka a répondu à un sujet de kipuka dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

De mon côté j'ai compté 18 personnes samedi après-midi, avec une quarantaine de cailloux à identifier. Car oui, ça s'appelle "amène ton caillou", mais la plupart des gens l'ont décliné au pluriel ! 😁 J'ai passé un bon moment, je n'ai pas tout su identifier, notamment les quelques fossiles amenés – je suis géologue, pas paléontologue – et je pense que les gens étaient globalement satisfaits de pouvoir repartir avec quelques réponses. Si c'était à refaire, je pense que je le ferais à deux : avoir un autre regard doit parfois permettre de trancher plus facilement. -

Ca bouge au volcan Kolumbo et un vent de panique souffle à Santorin ... et pour cause

kipuka a répondu à un sujet de flemaire dans L' actualité volcanologique

Ce chiffre de 60 km3 est évidemment faux. Il provient de l'article "Kolumbo" du Wikipédia francophone, qui semble lui-même issu d'une mauvaise traduction de l'article anglophone, où ce chiffre est clairement associé à l'éruption minoenne de Santorin. -

"Amène ton caillou", partout en France en février

kipuka a répondu à un sujet de kipuka dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

C'est tout de même assez différent d'une identification en ligne, souvent uniquement basée sur des photos. Les animateurs et animatrices auront des loupes, de l'acide, etc., ce qui leur permettra de faire des tests un peu plus poussés. @AMEDE Avec plaisir, n'hésite pas à te signaler ! 🙂 -

La section Géole (vulgarisation des sciences de la Terre) de la Société Géologique de France organise en février sa première animation "Amène ton caillou". Je me permets de faire un peu de publicité pour cette excellente initiative. De quoi s'agit-il ? Je copie ci-dessous le texte de la page dédiée, qui explique bien le principe : Si vous avez des cailloux non identifiés qui traînent, consultez donc la carte des manifestations, il y en a sans doute une près de chez vous. Enfin, il reste quand même des trous en Bretagne, dans l'Est, et ailleurs... Mais c'est aussi l'objet de mon message ici. Le forum comprend beaucoup d'amateurs éclairés capables de faire des identifications, n'hésitez donc pas à proposer votre propre événement en région ! Pour ma part, j'animerai une version clermontoise de l'événement au Muséum Henri-Lecoq le samedi 15 février après-midi.

-

Oui bien sûr c'est un choix, il n'y avait aucun jugement de valeur de ma part. Ils ont fait ce choix de la vulgarisation et l'ont formidablement bien fait, transmettant leur passion des volcans à toute une génération biberonnée à leurs films et à leurs exploits.

-

Il a publié un peu, notamment sur les gaz volcaniques, sur les lacs de lave, sur l'éruption du Nyiragongo en 1977, sur le volcanisme sous-marin, sur la catastrophe de Nyos... Mais c'est vrai que sa production scientifique reste mince, même au regard des critères bibliométriques de l'époque. C'est toujours plus que Maurice Krafft, autre volcanologue vulgarisateur, qui n'a quasiment rien publié dans la littérature scientifique. Nyos est un autre exemple que Tazieff n'était pas infaillible : il s'est trompé sur toute la ligne face aux tenants de l'éruption limnique, qui avaient raison. Il me semble qu'ils en sont presque venus aux mains, d'après mes lointains souvenirs de La vallée tueuse de Frank Westerman... En théorie, une crise type Soufrière ne devrait plus se reproduire (la crise de gestion humaine j'entends, pas la crise tellurique). Depuis, l'IAVCEI (société savante des volcanologues) a édicté des bonnes pratiques, d'abord en 1999 (Professional conduct of scientists during volcanic crises) puis en 2016 (Toward IAVCEI guidelines on the roles and responsibilities of scientists involved in volcanic hazard evaluation, risk mitigation, and crisis response). On y trouve, entre autres recommendations, la nécessité pour les scientifiques de parler d'une seule voix : Et parmi les problèmes soulevés, certains intitulés sont éloquents : Ces bonnes pratiques sont aujourd'hui connues de la communauté scientifique et devraient donc empêcher des situations type Soufrière de se produire. En théorie...

-

les trottoirs de La Valette

kipuka a répondu à un sujet de Fester dans Demandes d' identification de fossiles

Ça ne semble pas être le cas ici, mais ça ne serait malheureusement pas la première fois qu'une telle aberration se produit ! En France beaucoup de travaux récents ont été réalisés avec du granite importé de Chine ou d'ailleurs, pourtant la ressource ne manque pas sur le territoire national... Voir par exemple ce récent article : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/le-granit-breton-est-il-plus-cher-que-le-chinois-3061276.html -

Empreintes de pas de dinosaures en France

kipuka a répondu à un sujet de icarealcyon dans Dinosaures

Je n'ai pas visité le site moi-même, mais j'ai récemment vu un petit film sur des traces de dinosaures découvertes dans la grotte de Castelbouc, en Lozère. La particularité du site, c'est que les empreintes sont au plafond de la grotte, et sont donc vues par en dessous : elles sont en relief et non en creux. Des centaines de spéléologues sont passés dans cette salle sans jamais les voir... Un article dans le journal du CNRS : https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-empreintes-de-dinosaures-dans-une-grotte-de-lozere Le film : -

Pour la première question (itinéraire) je ne saurais dire, ma seule visite au Chenaillet était lors d'un stage de terrain avec des étudiants géologues, où nous ne suivons pas vraiment les chemins balisés... Pour ce qui est de la seconde question (ressources en ligne), je conseille le site de Christian Nicollet, géologue spécialiste du métamorphisme et très bon connaisseur du Chenaillet (c'est lui qui guidait ledit stage pendant des années). Son site comprend de nombreuses photographies annotées, des explications sur la formation du site, des définitions de concepts comme le Moho, etc. Quelques liens pour commencer, pour le reste il faut fouiller : http://christian.nicollet.free.fr/page/Alpes/chenaillet/chenaillet.html http://christian.nicollet.free.fr/page/Alpes/chenaillet/Moho/moho.html http://christian.nicollet.free.fr/page/Alpes/chenaillet/ExcuChenaillet/ExcuChenaillet.html Et hors ligne, il a écrit un livre (magnifiquement illustré par une aquarelliste) intitulé À la recherche des océans disparus dans les montagnes françaises, pratique pour emmener sur le terrain !

-

Bonjour à toutes et à tous, Je suis un Auvergnat ayant soutenu une thèse en volcanologie au Laboratoire Magma & Volcans de Clermont-Ferrand en 2021. J'ai depuis quitté le monde académique pour me consacrer à la vulgarisation scientifique des volcans, à travers des conférences, des ateliers auprès de scolaires, des interventions dans des événements tels que Fête de la Science, Journées Nationales de la Géologie, etc. Et je me suis lancé dans l'édition d'une revue sur les volcans, une sorte de successeur spirituel d'Eruption, pour celles et ceux qui ont connu cette publication dans les années 2000. Mais je ne suis pas là pour faire de la pub ! Plutôt pour échanger sur mes sujets de prédilection : les volcans (actifs ou non) et la volcanologie bien sûr, mais aussi la géologie régionale auvergnate (j'ai fait une partie de ma thèse sur le massif des monts Dore), la planétologie (et surtout le volcanisme extraterrestre, évidemment !), la transmission de la culture scientifique... Bref, au plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets !