Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 25>29 juin 2025 ▲ |

-

Compteur de contenus

55 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par Paulolacaillasse24

-

Silex taillé, comprendre et les reconnaître

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet dans Demandes d' identification de fossiles

Vos publications ici sont remarquables. Je vais les recommander à tous les amateurs qui me demandent des conseils pour des sites de qualité ! -

Pierre trouvée sur le jura vaudois

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Bobo 71 dans Demandes d' identification de minéraux

Pour évaluer précisément et facilement la densité, on prépare dans un récipient de taille adaptée un volume d'eau quelconque, légèrement supérieur au volume approximatif de l'échantillon et on trace un repère au niveau de la surface. On mesure le poids de ce volume d'eau. Puis on plonge l'échantillon dans ce volume d'eau. Ensuite, on enlève assez d'eau pour ramener la surface au niveau initial, puis on retire l'échantillon. Maintenant, on pèse précisément l'eau qui reste dans le récipient et on soustrait cette mesure à la mesure initiale. On obtient la mesure du poids de l'eau déplacée par l'échantillon. On convertit son poids en volume ( un litre d'eau occupe un décimètre cube et pèse un kilogramme ). Après quoi on pèse précisément l'échantillon bien séché et on divise la mesure du poids par la mesure du volume, ce qui donne la mesure de la densité de l'échantillon. -

Qu'est-ce que c'est que ce caillou ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

Il faut que mette la main sur une balance de ménage pour mesurer la densité, avec une gamelle d'eau, ce serait vite fait. Sinon, j'ai trouvé ça : "En sciences, un rapport est le quotient de deux valeurs qui se rapportent à des grandeurs de la même espèce. Quand le quotient se rapporte à des grandeurs d'espèces différentes, on parle de taux. Un rapport est une grandeur sans dimension : il ne conserve aucune trace des grandeurs qu'il compare. Wikipédia". Or, le poids et le volume sont des grandeurs d'espèces différentes... est il cohérent de parler de rapport dans leur relation si on souhaite parler clairement et rigoureusement ? Il me semble que dans cette occurence, tu as utilisé le mot "rapport" dans le sens de "relation entre les choses", comme moi 😉 Merci, Je n'avais pas pensé à un calcaire parce que je suis surtout sur du calcaire jurassique assez tendre. Je ne connais pas les calcaire dolomitiques. Je vais chercher des photos. Ton interprétation de mes propos est intéressante. Je prendrai le temps de l'analyser ici en détail 😉 -

Qu'est-ce que c'est que ce caillou ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

-

Qu'est-ce que c'est que ce caillou ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

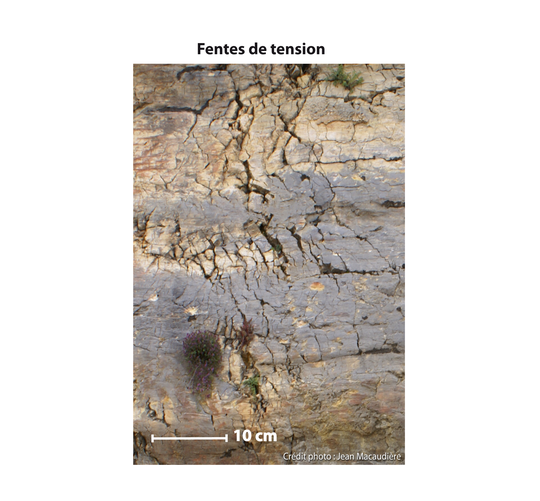

J'ai une piste : en cherchant des images comparables, j'ai trouvé ça : http://rpn.univ-lorraine.fr/UL/analyse-structurale-tectonique/co/3_Fentes_tension.html mais je sais pas de quel minéral est composé l'objet de la photo. Je vais poster ce sujet en sismologie aussi, donc ☺️ -

Qu'est-ce que c'est que ce caillou ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

Magnifique ! Enseigne moi la définition classique ☺️ -

Qu'est-ce que c'est que ce caillou ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

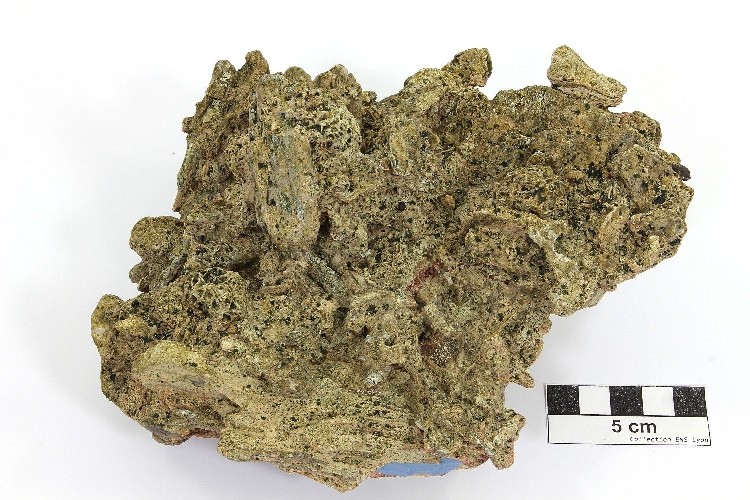

Dureté du silex ? En tout cas c'en est pas un. Pas du tout une tête de bois silicifié non plus. Il faudra aller plus loin dans les tests. Tu es vraiment très fort pour pouvoir affirmer que ce n'est ni du silex ni du bois silicifié à la seule vue de quelques photos et informations... Je suis très impressionné ! 😉 Je fais une petite recherche d'images de bois pétrifié pour comparer. ici, un échantillon qui ne ressemble pas à ce qu'on voit le plus souvent : https://lithotheque.ens-lyon.fr/Lithotheque/FormRech/page.php?recup=G9.7 -

Qu'est-ce que c'est que ce caillou ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

Ben si ! Ben non, et merci pour ce souci de la précision : le poids dépend du rapport entre le volume et la densité, du rapport, et pas de l'un des termes du rapport. Ben si ! Aurais tu la bonté de m'expliquer en quoi la densité serait plus intéressante que les autres caractéristiques de ce caillou ? Merci 😉 -

Qu'est-ce que c'est que ce caillou ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

En effet, il s'agit ici d'un briquet de 8cm. Merci pour cette remarque image de typologie briquettière, qui me reservira toute ma vie 😉 -

Qu'est-ce que c'est que ce caillou ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

J'ai donné les dimensions et le poid approximatif, donc tu connais la densité approximative, et le poids ne dépend pas du volume. La densité n'est ni plus ni moins intéressante que le reste. J'ai aussi parlé de la dureté : silex, et quand il pleut des litres de pluie dessus, elle glisse dessus sans l'imprégner. -

Cet après-midi, je faisais une promenade de santé près de chez moi, quand sur un petit chemin de promenade, j'ai remarqué cette pierre. Je l'ai ramassé, tripoté, examiné, et j'ai fait demi-tour pour la rapporter chez moi au plus vite. Je n'ai jamais vu une pierre pareille. On dirait un morceau de souche d'arbre en partie pourrie et desséchée, avec beaucoup de fissures de retrait, mais composée d'un minéral d'apparence siliceuse. Je suis à 20 km au nord de Bergerac, (mais il y a seulement quelques années que je suis en Dordogne, et je commence à peine à découvrir la géologie), et il y a une zone à silex là où je l'ai trouvé. Est-ce que quelqu'un a une idée si c'est du bois silicifié ou autre chose ? Ça pèse environ 2 kg, échelle avec le briquet sur une des photos, environ 20 cm x 15 cm x 7 cm. La couleur beige sur certaines photos est la bonne. Les morceaux de souches de saule, par exemple, ressemblent beaucoup à ça Pendant leur processus de pourriture et dessication alternées. J'ai longtemps pêché en rivière.

-

Je dois dire que je suis impressionné par la qualité de beaucoup de textes publiés sur ce forum et aussi par sa vitalité. Parmi les sujets que j'ai ouvert sur ce forum, il y a : et ce sujet extraordinaire m'a conduit à me poser la question toute simple des causes des choix d'appareillage en maçonnerie ancienne. Sachant que dans un même bâtiment, on trouve parfois des parties construites en moyen ou grand appareil et d'autres en pierres de tout venant, sachant que dans certaines régions du monde, au Proche Orient, par exemple, on trouve énormément de bâtiments et souvent de simples maisons construites en moyen ou grand appareil parfaitement taillé, sachant qu'en Méditerranée, on trouve une grande quantité de bâtiments construits en grand appareil, et depuis des époques anciennes, les murailles cyclopéenes de Mycène, par exemple, et d'autres, et vu les magnifiques architectures d'Amérique précolombiennes ainsi que les maçonneries castrales du Japon féodal, j'en suis venu à me dire que tout simplement, la masse de chaque pierre d'un mur bâti de grosses pierres, exige une énergie considérable pour la faire bouger, ne serait-ce qu'un peu. Un séisme, produisant une quantité d' énergie donnée, la distribue dans l'environnement. Si cet environnement est constitué de murs de pisé, de briques de terre crue ou de maçonnerie en petit appareil ou en tout venant plus ou moins bien maçonné, on peut craindre que l'énergie du séisme, en se dissipant dans la structure bâtie, provoque sa destruction. Mais si un bâtiment subissant un séisme est construit avec des pierres de grande taille, et donc très lourdes, il est évident que l'énergie du séisme se dissipera en grande partie dans l'effort nécessaire pour faire bouger les pierres d'une part de leur emplacement dans l'espace qu'elles occupent individuellement, et d'autre part pour les faire bouger entre elles, par glissements et frottements, serait ce de quelques millimètres, ce qui protégerait grandement le bâtiment considéré de toute destruction, même si quelques dommages mineurs devaient s'y produire. C'est pourquoi j'envisage d'examiner la totalité de l'architecture ancienne pour comprendre s'il y a ou non une corrélation entre les choix des modules d'appareillage par les constructeurs et les particularités sismiques du pays et de la région considérée. Toute aide, contribution et collaboration est évidemment bienvenue !

-

Une tour médiévale parasismique en Dordogne ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Tectonique et séismes

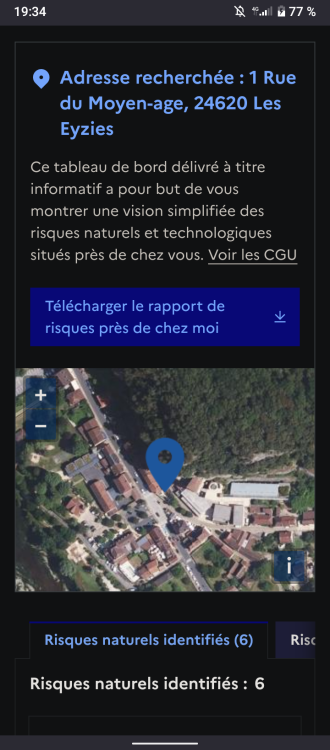

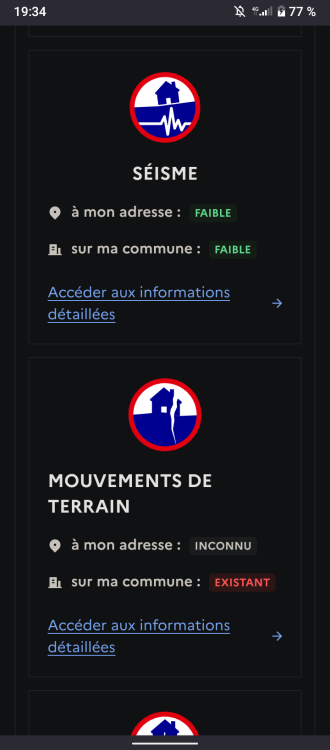

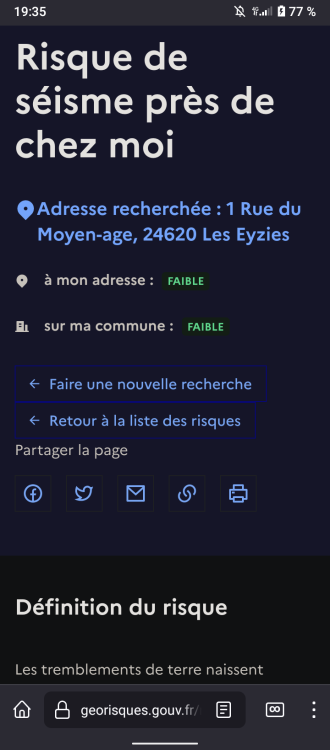

Mes chers lecteurs, J'ai réussi à retrouver une trace de la faille sismique sur laquelle le château de Tayac et le Musée National de Préhistoire des Eyzies de Tayac sont construits. Une faille qui avait été jugée "peu active" par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, je suppose, pendant la phase d'étude du projet de construction du nouveau MNP, dans les années 80, je crois. Donc, le risque sismique est connu, et jugé faible de nos jours. De nos jours, il est jugé faible, par nous. En 1083, quand la moitié de la ville de Poitiers et la cathédrale Sainte Radegonde on été détruites par un gros tremblement de terre, les gens de la region ne trouvèrent cependant peut être pas que ce risque était "faible". Bien sûr, je n'habite pas aux Eyzies de Tayac, mais il fallait le prétendre pour obtenir ce document d'évaluation des risques géologiques aux Eyzies. Et contrairement aux préjugés naïfs de certains, le fait qu'un bâtiment soit construit sur le rocher n'est pas forcément un avantage parasismique. En effet, l'énergie d'un séisme risque d'être mieux transmise à un bâtiment par un sol rigide que par un sol souple, dans lequel elle peut se dissiper en grande partie. Le fait de construire sur le rocher peut donc être au contraire une raison supplémentaire de prendre des précautions parasismiques. Et maintenant, examinons certaines conséquences possibles des séismes, par exemple, la chute brutale de plusieurs centaines de mètres cubes de roche sur des bâtiments ouverts au public et situés immédiatement sous une haute paroi calcaire, présentant par endroits un important porte à faux. Il est difficile de dire quand ça arrivera, mais une chose est absolument certaine, ça arrivera tôt ou tard ! Je pensais avoir publié ici un historique des séismes anciens. Je vais vérifier, mais je le republierai de toute façon, plus un historique des séismes récents, et il y en a un gros paquet... ☺️ -

Une tour médiévale parasismique en Dordogne ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Tectonique et séismes

Ici, le rapport hauteur x longueur des pierres est beaucoup plus habituel. L'alternance de lits de maçonnerie de modules différents permet probablement de mieux répartir les contraintes que si on posait toutes les grosses d'abord et toutes les petites ensuite, mais c'est surtout en cas de pierres beaucoup plus longues que hautes que je soupçonne une possible précaution parasismique. -

Une tour médiévale parasismique en Dordogne ?

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Tectonique et séismes

Joli mur, et le rapport hauteur x longueur des pierres est intéressant. Est-ce qu'elles provenaient d'un ancien bâtiment ? -

La lithothérapie

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Mehdi MIMOUNE dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Je ne crois pas à un pouvoir particulier des pierres, mais les Indiens d'Amazonie péruvienne, par exemple, y croient (lire "Le serpent cosmique", de Jérémy Narby). Je ne pense pas être assez compétent pour juger s'ils ont raison ou tort d'y croire. J'essaie d'apprendre et de comprendre leurs croyances, d'où ils disent tenir leur extraordinaire connaissance des plantes médicinales, entre autre les curares, utilisés tous les jours dans toutes les salles d'opération pour les anesthésies... -

Hypothèses sur les altérations bactériennes des pierres des monuments.

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

Je me suis longtemps posé cette question. Les colonies de cyanobactéries connaissent elles des régressions ? On pourrait trancher facilement, il suffit de prendre une série de photos du même endroit, une par mois pendant un an. Même en comparant d'anciennes photos avec l'état actuel, on peut se faire une idée. Je vais vous préparer ça. D'autre part, le taux d'humidité semble avoir un rôle important dans l'écologie des cyanobactéries, mais dans les zones arrosées par la pluie, on trouve côte à côte des surfaces colonisées et des surfaces d'où elles sont absentes. L'humidité n'est donc pas ici un facteur discriminant. Enfin, la présence facilement observable de nombreuses zones circulaires de tailles variées exemptes de cyanobactéries et situées à l'intérieur de leurs colonies, donne sérieusement à penser qu'on voit là d'autres colonies bactériennes qui attaquent et détruisent les cyanobactéries. -

Une tour médiévale parasismique en Dordogne ?

Paulolacaillasse24 a posté un sujet dans Tectonique et séismes

Bonjour, La tour carrée du château des Eyzies de Tayac, en Dordogne, est construite avec une alternance de pierres très longues, plus de deux mètres, et de pierres plus petites, environ 70 cm. Je soupçonne que ça pourrait avoir été dans un but parasismique car le château est bâti sur une faille sismique, ce qui avait posé question pour la construction du nouveau musée national de préhistoire, juste à côté du château, mais elle est considérée comme une faille peu active. Les cartes postales anciennes datent les plus anciennes parties du château du 11ème ou du 12ème siècle et justement, on a mémoire de deux gros séismes dans la région au 11ème siècle : -en 1059, Saint Maixent (Deux Sèvres). Un tremblement de terre détruit l'Abbatiale. Les habitants, effrayés, s'enfuient dans la forêt de Vouvant. -en 1083, Poitiers (15 novembre) "Un grand tremblement de terre détruit une grande partie de la ville de Poitiers et l'église sainte Radegonde"[8] https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liste_des_séismes_historiques_en_France Je cherche des murs construits ainsi avec une alternance de pierres très longues et de pierres plus petites, pour comparer, et recenser s'ils sont dans une zone sismique, de manière à évaluer la vraissemblance de mon hypothèse. Je cherche des exemples de murs comparables en Europe et au Proche-Orient, mais aussi dans le reste du monde, et qu'elle que soit l'époque de leur construction. Merci. -

Hypothèses sur les altérations bactériennes des pierres des monuments.

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

@jean francois06 Ok, si tu es sincère, ça va ☺️ Je n'ai pas évoqué de "piquetage sur la falaise", ou alors il faut me montrer. Sur la falaise, il y a des cyanobactéries, sombres, qu'on voit bien, et des zones claires, couleur de la pierre comme si elle avait été décapée par sablage. Dans ces zones claires, je pense qu'il y a ou qu'il y a eu quelque chose, peut être d'autres colonies bactériennes d'espèces concurrentes, qui ont soit détruit des colonies de cyanobactéries, soit les ont empêché de s'installer. C'est le même phénomène qu'on voit sur le mur de soutènement, mais là, on peut l'observer de très près. -

Observateur d'altérations et d'érosion

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Présentation

Merci Kayou ☺️ Je me rattraperai dans mes publications, tu pourras le constater... 🤗 Merci ☺️ -

Hypothèses sur les altérations bactériennes des pierres des monuments.

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

J'ai deviné que c'était à l'abri de la pluie à cause de la couleur très claire au fond des traces d'outils. Ça n'arrive pas quand il pleut dessus. Cette couleur très claire est étonnante après 44 ans, ça devrait être patiné comme le reste de la pierre. Je soupçonne donc qu'il se passe quelque chose là, au fond. -

Hypothèses sur les altérations bactériennes des pierres des monuments.

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

Merci pour le pdf, très intéressant, mais je n'ai pas l'impression que tu aies compris ce que j'ai écrit... du piquetage sur la falaise... ou alors, tu te moques, ce qu'il me semble bien ! Bon burinage ! ☺️ Oui, je connais le principe de piquer un parement pour faciliter la tenue d'un enduit, mais sur mes photos, ça n'a rien à voir. Le château, qui est l'ancien musée, a été construit en plusieurs fois. La tour carrée où j'ai pris les photos date probablement du 11 ème ou du 12 ème siècle. Aucune étude sérieuse n'a encore été faite sur ce château. -

Hypothèses sur les altérations bactériennes des pierres des monuments.

Paulolacaillasse24 a répondu à un sujet de Paulolacaillasse24 dans Roche et pétrographie

J'ai oublié de préciser que je sais qu'il n'y a eu aucun travail sur les murs de cette salle depuis plus de 20 ans.