Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 25>29 juin 2025 ▲ |

-

Compteur de contenus

2535 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Sympa toutes ces dendrites de Mn, mais dans la plupart des cas, c'est toujours du 2D non ? Si jamais @tempo en a en 3D merci d'avance...

-

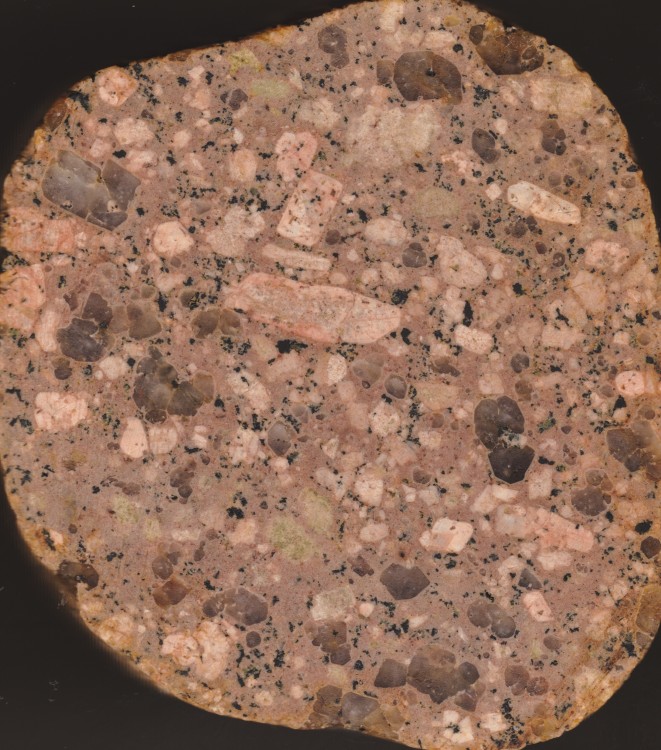

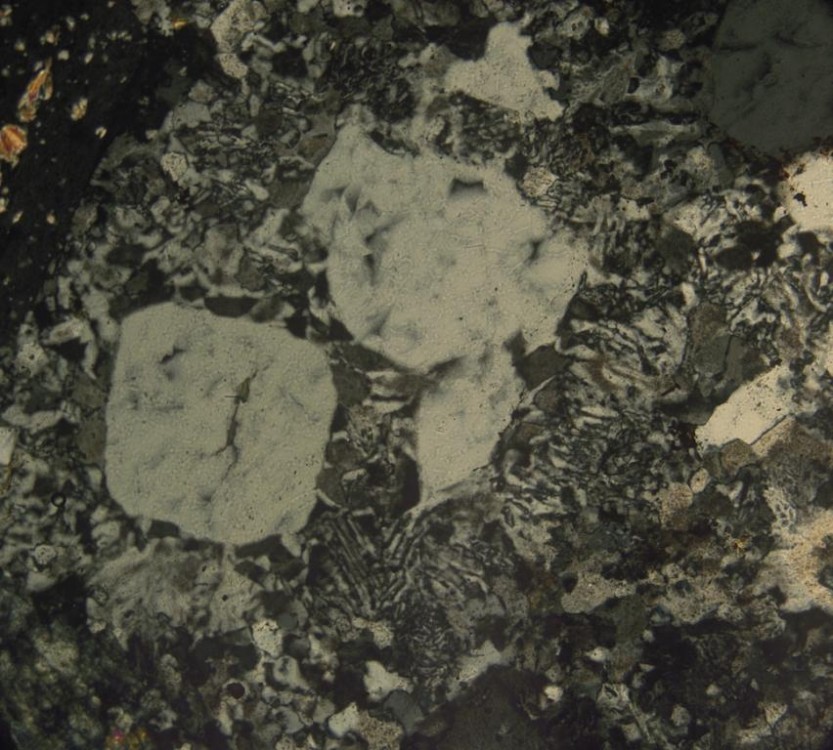

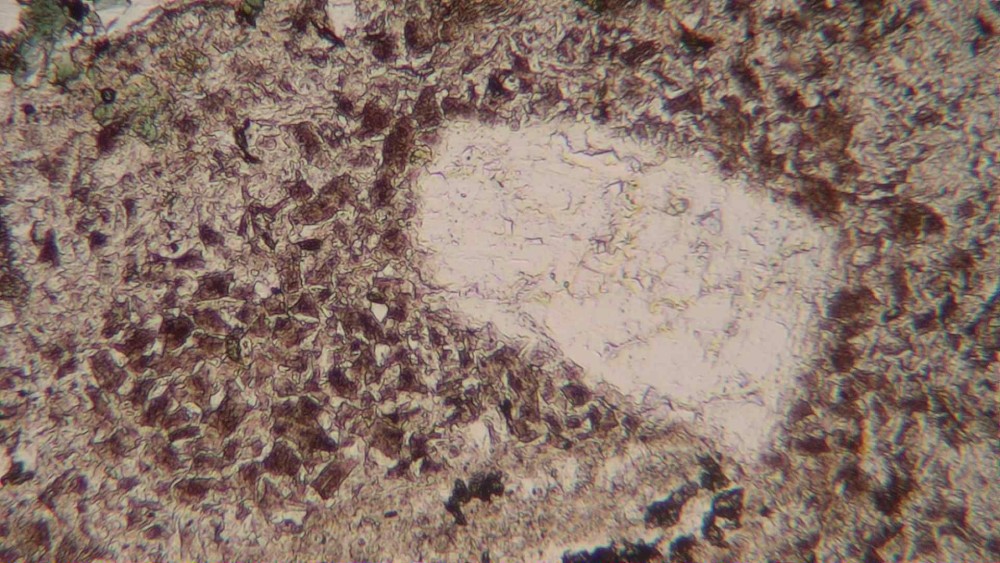

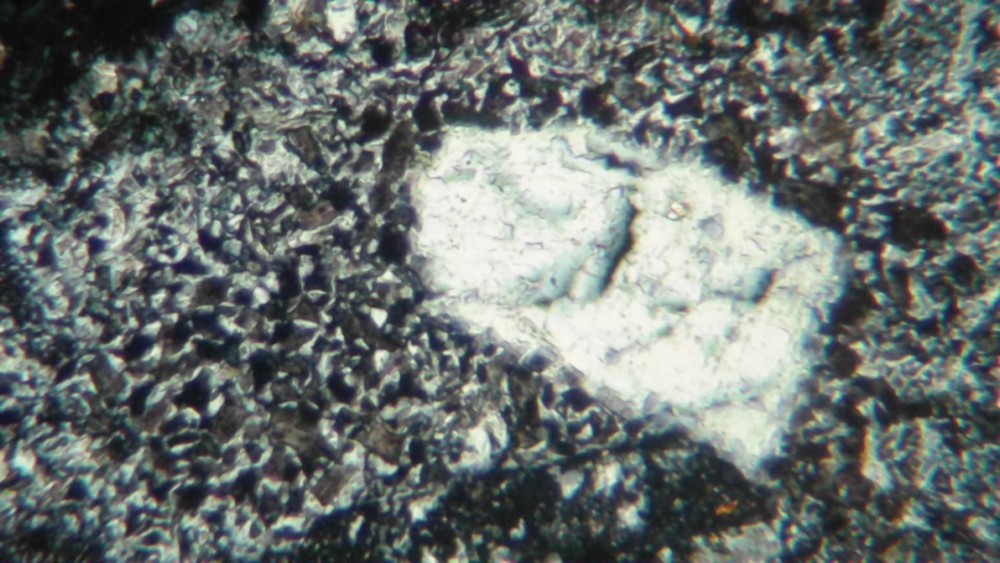

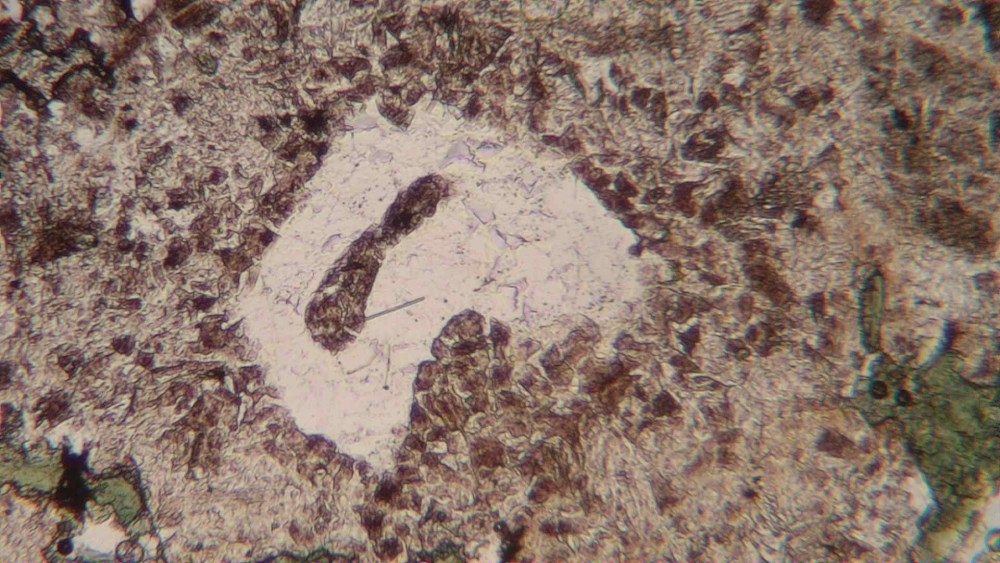

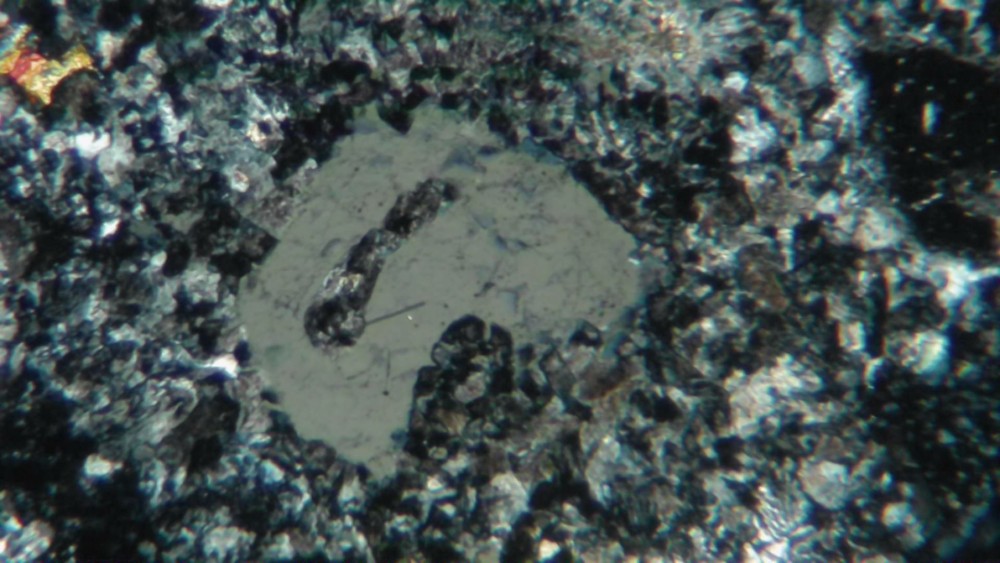

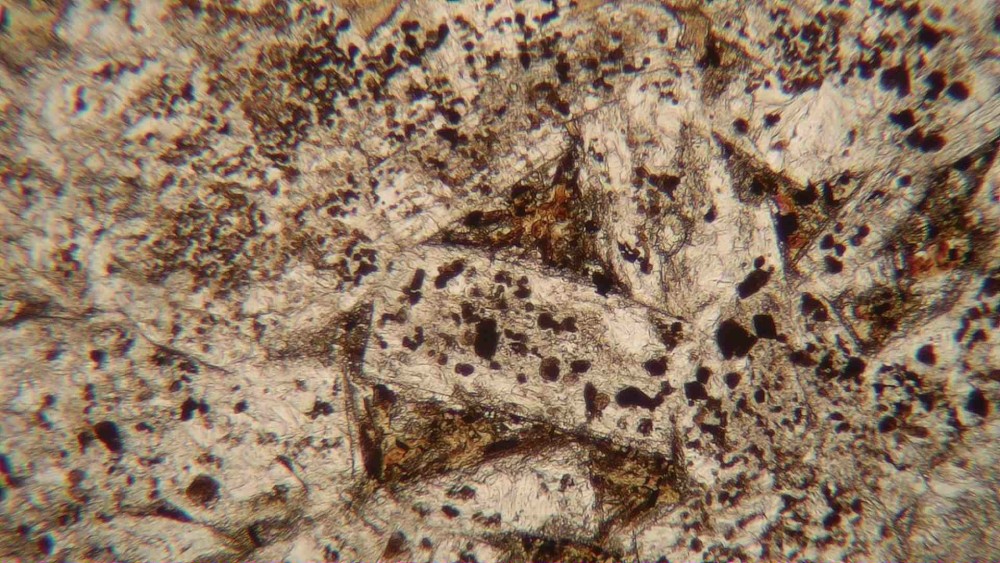

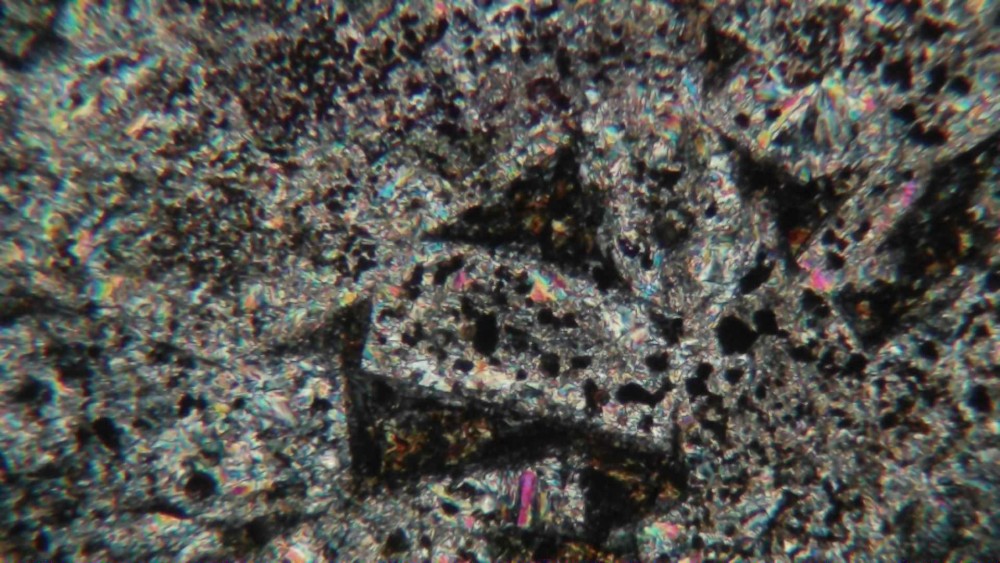

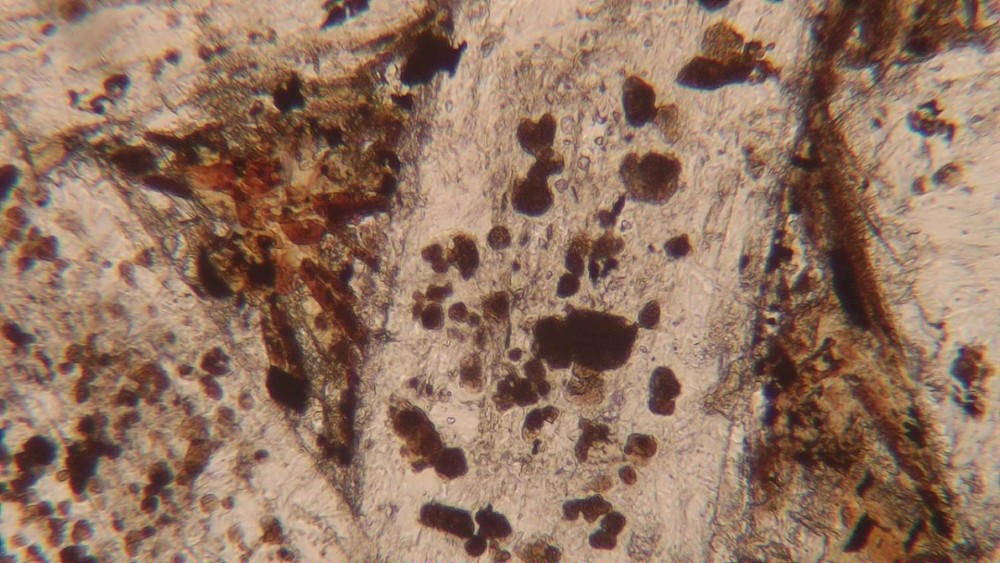

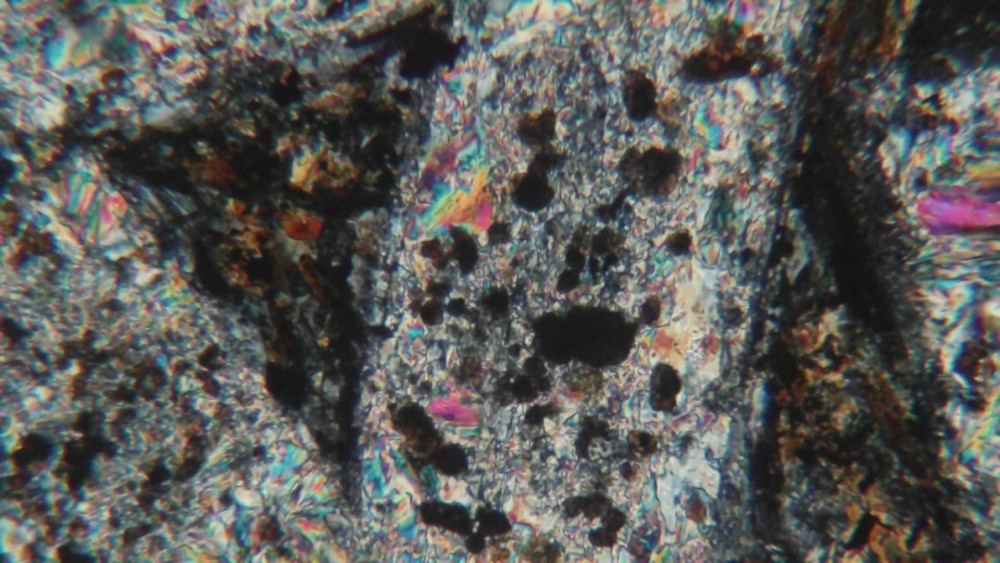

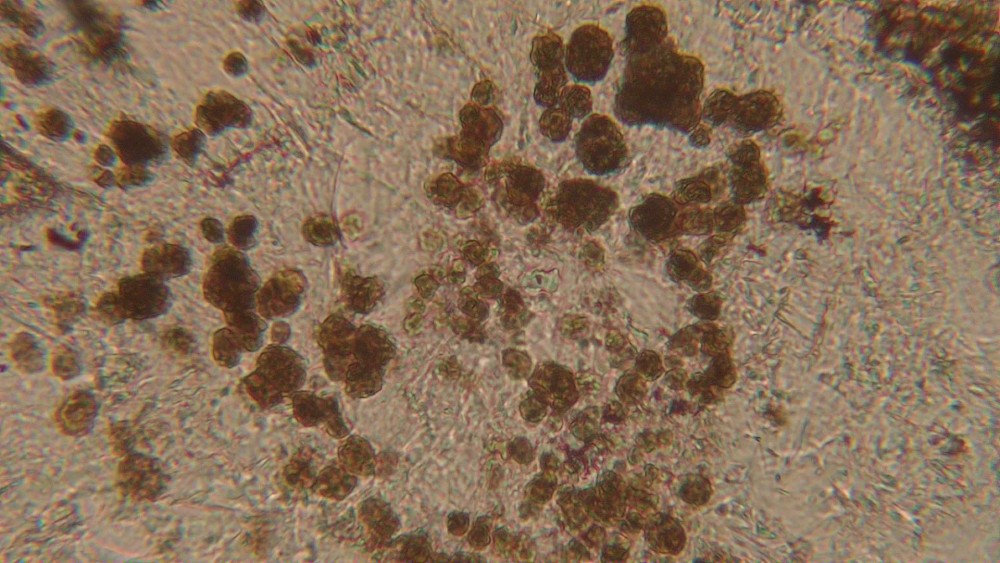

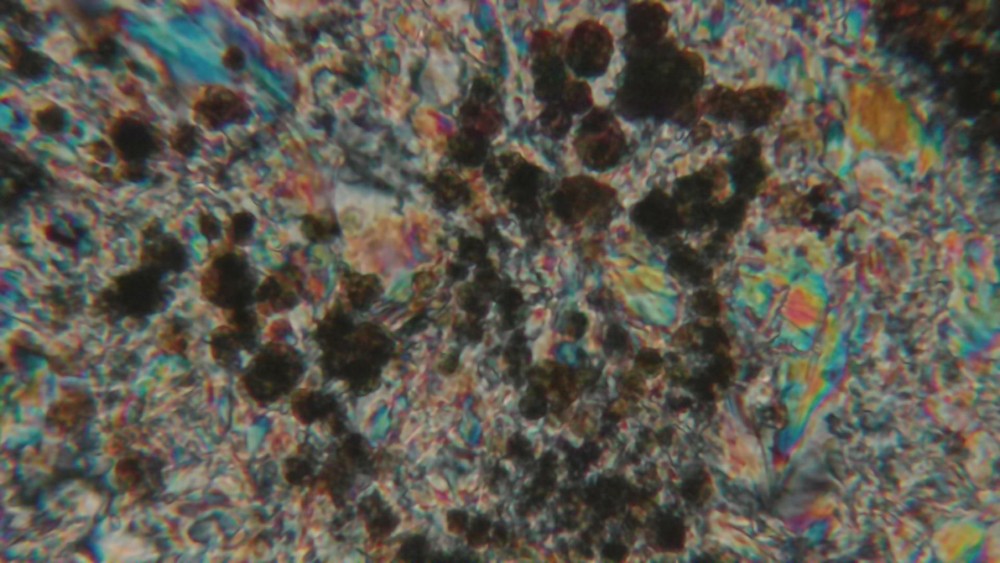

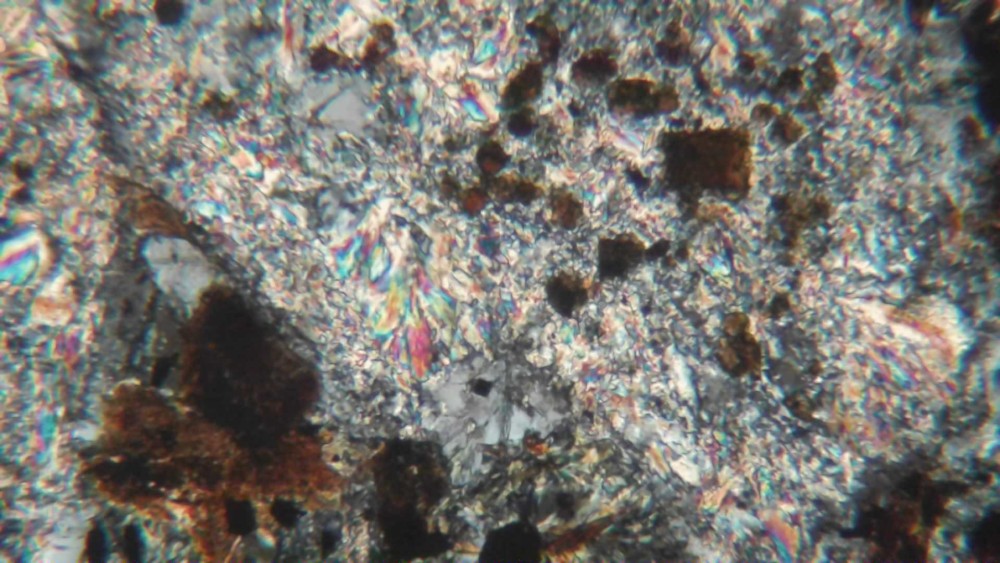

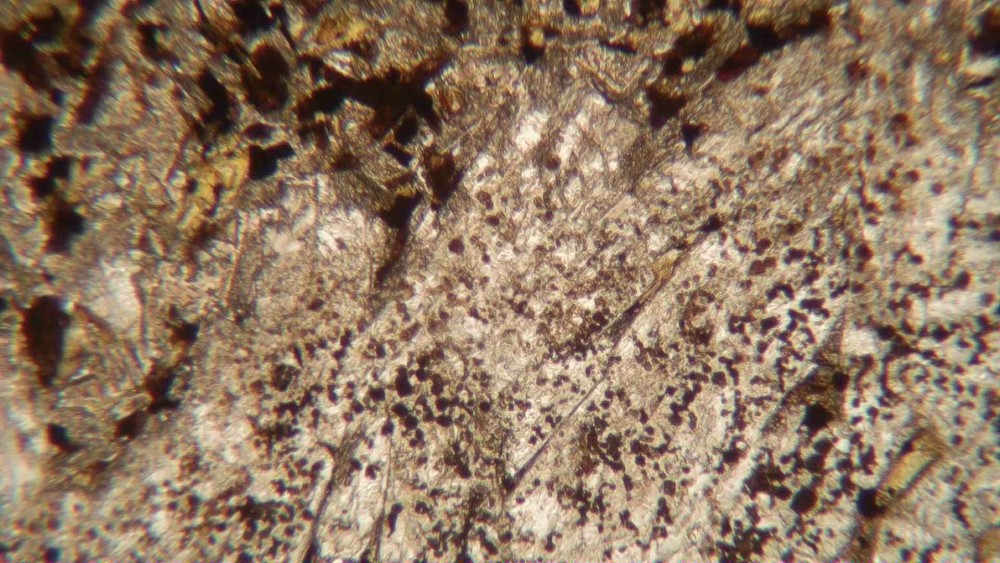

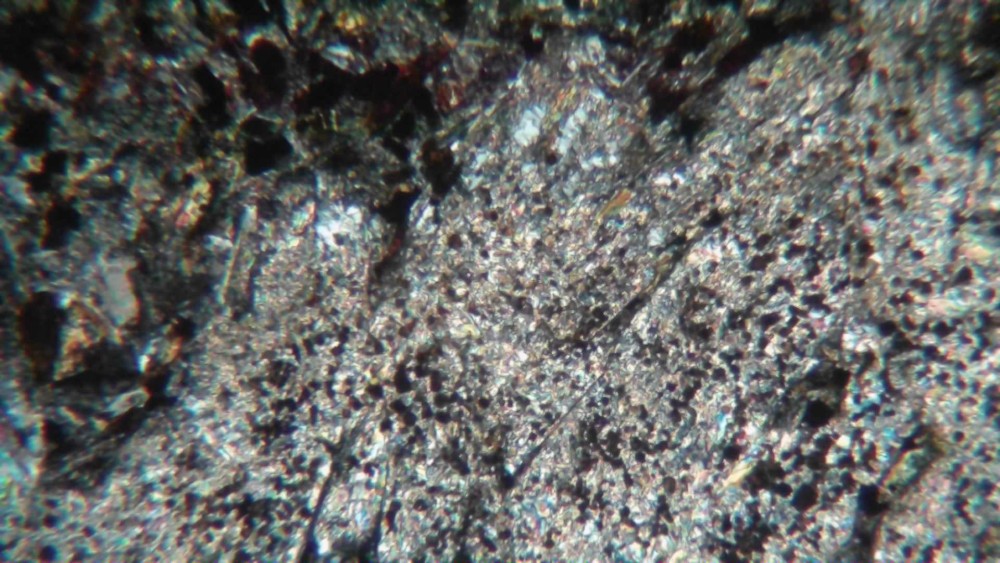

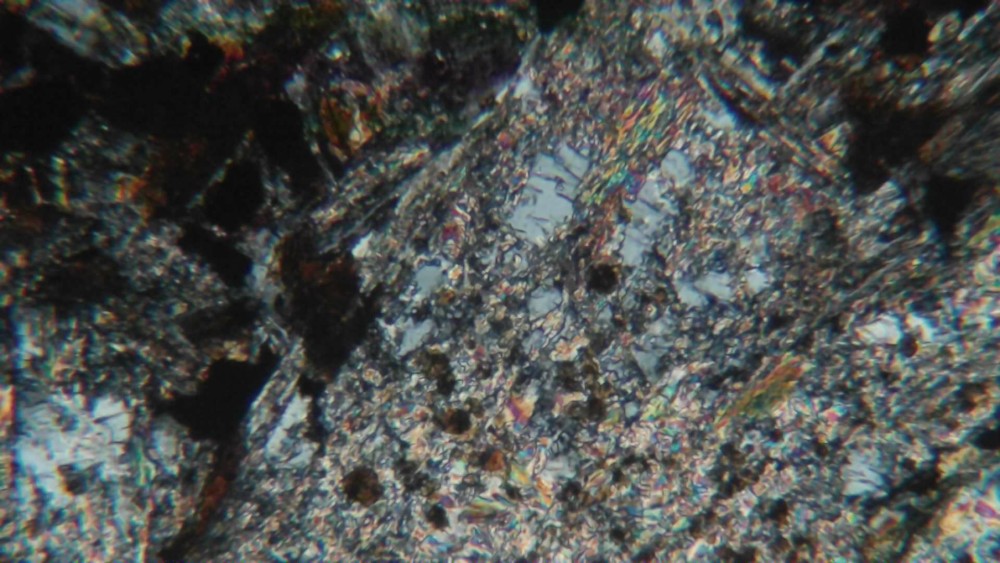

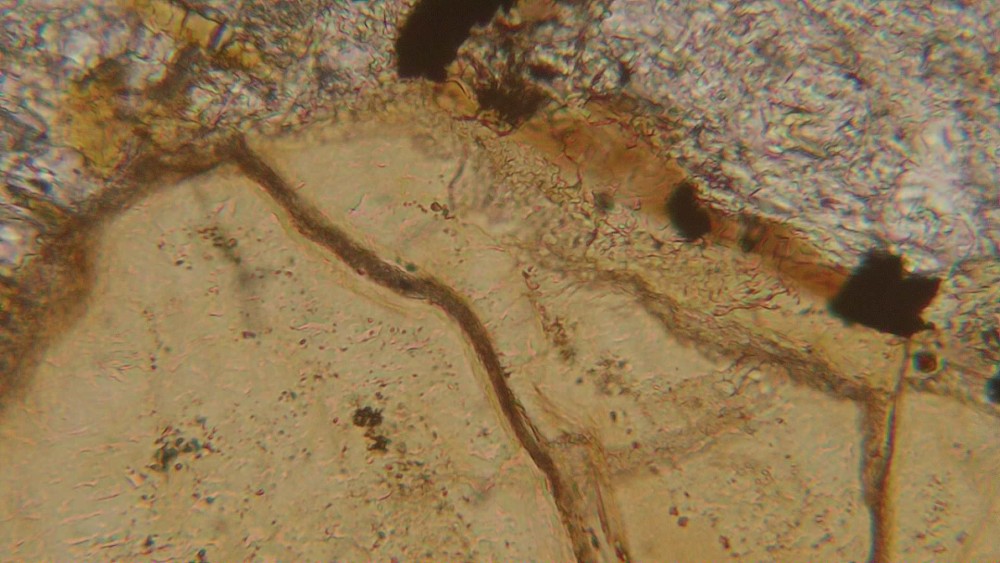

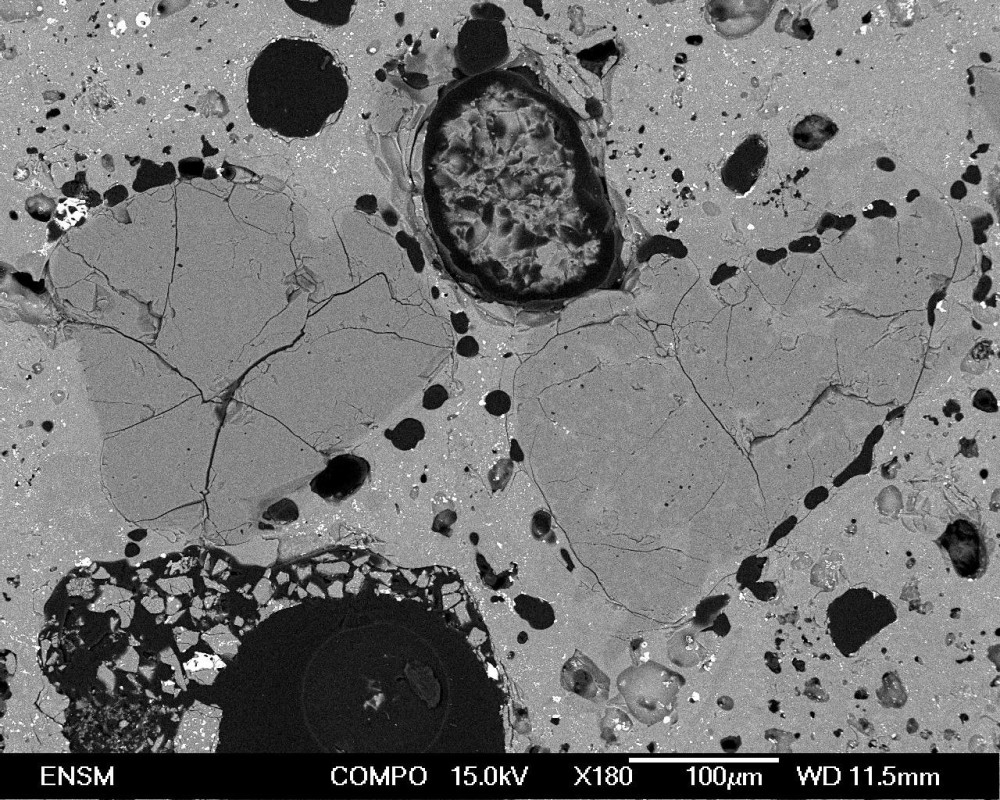

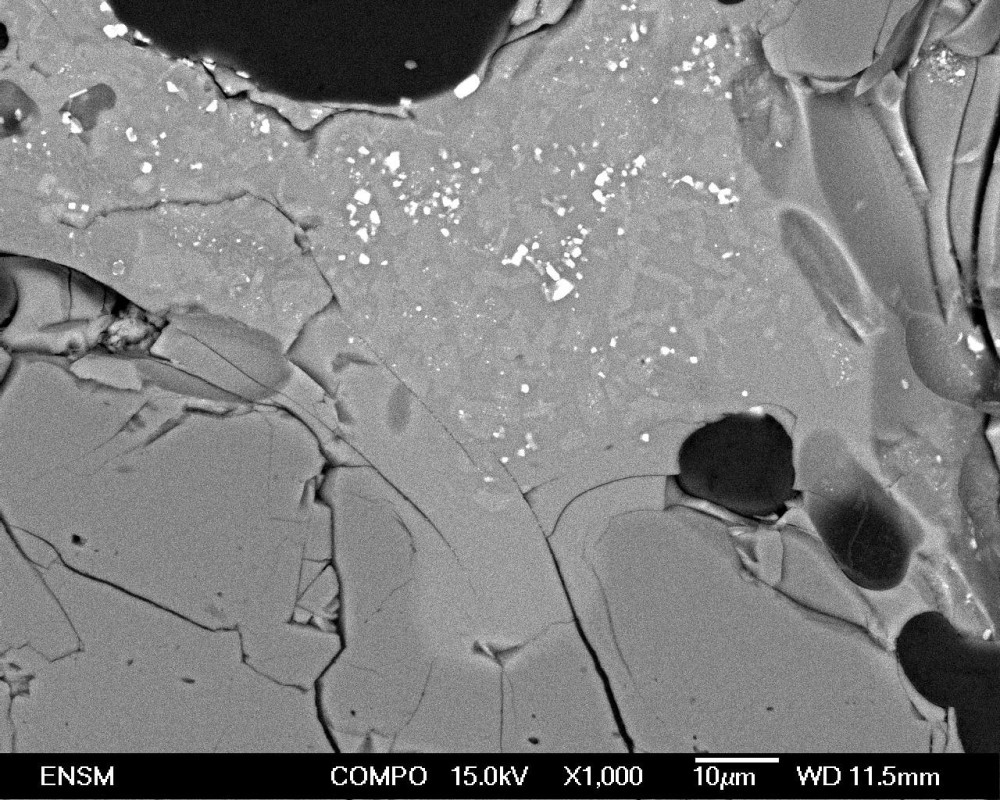

Bonsoir Je reprends le fil d'un post sur le thème "rhyolite ou ignimbrite" qui avait -euphémisme- un peu dérapé mais qui concernait un caillou très intéressant récolté par @jean francois06 et sur lequel @jjnom avait fait fabriquer deux lames minces. Voici une section du caillou : C'est une roche microgrenue (je préciserai après) très chargée en phenocristaux : - de quartz (souvent corrodés) - feldspath potassique (sanidine ou orthose) - de plagioclase, peut être de plusieurs types, ils n'ont pas tous le même aspect -de biotite (completement chloritisée) Le plagioclase actuel n'est pas primaire, il n'est pas zoné du tout, sa composition actuelle doit être An25-An30 d’après les angles d'extinction, et il contient des paillettes de séricite et de la clinozoïsite comme produits d'altération. Ce qui m'avait branché, dans ce caillou, en plus du débat sur "ignimbrite ou pas" qui m’intéresse toujours, c'était ces étranges halos un peu vermiculés, que l'on voit autour des phénocristaux de quartz : sur une photo de @jjnom En fait, on les devine sur la photo de la section, en agrandissant l'image on distingue une couronne claire autour de certains quartz. Ce sont ces halos que je voulais essayer de caractériser un peu plus précisément. Vu de plus près, voici ce que ça donne autour des quartz : champ 3 mm et encore plus près (champ 1mm) C'est toujours un assemblage de quartz (clair) et de feldspath potassique (chagriné), ce dernier étant largement majoritaire. Avec une particularité intéressante, qui est que le quartz de cet assemblage partage souvent l'orientation optique du phénocristal (de quartz) qui se trouve a proximité : 20211216-183648-360-converted.mp4 Bon, voila pour ce qu'il y a autour des quartz. Vous pouvez constater que c'est -vaguement- cunéiforme et en ce qui me concerne, je vois plutôt ça comme de la micropegmatite graphique, mais c'est vrai que ce n'est pas tout-a-fait l'aspect habituel. Je souffle un peu et je continue après avec de qu'on voit autour des feldspaths. A bientot

-

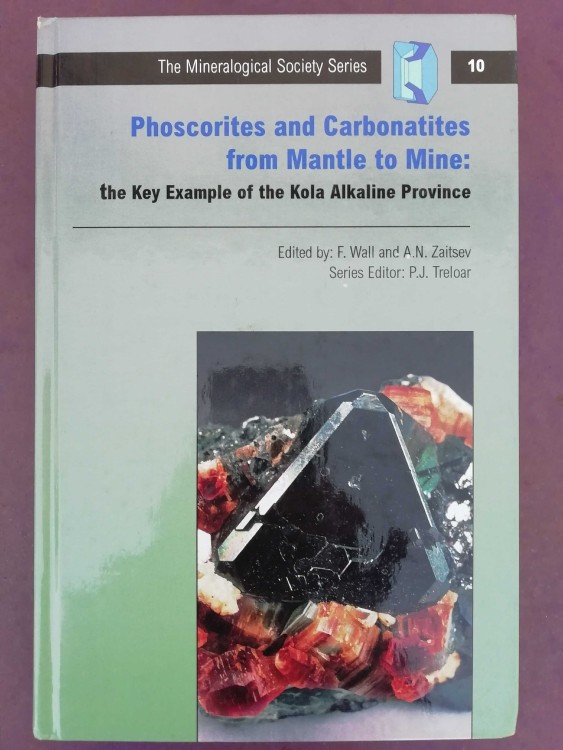

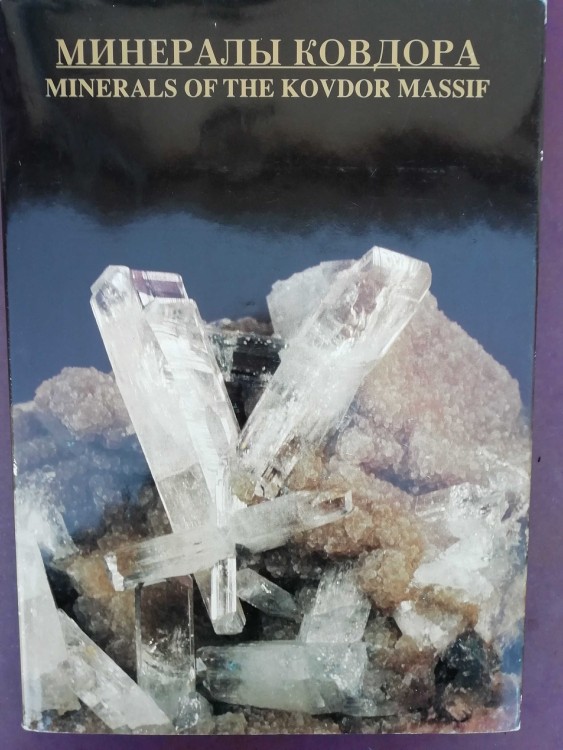

Livres sur les minéraux

phoscorite a répondu à un sujet de alkimik dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Livres sur les minéraux

phoscorite a répondu à un sujet de alkimik dans Forum Minéraux et Minéralogie

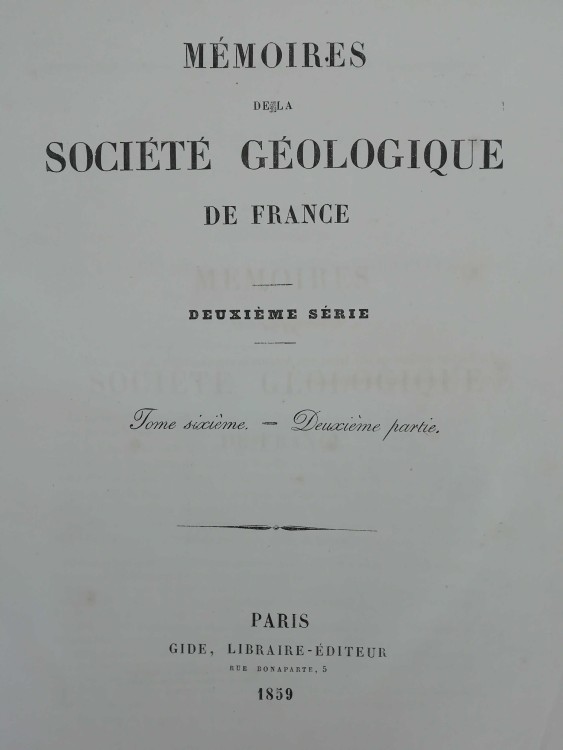

Je crois bien que c'est celui-ci qui m'a fait basculer du coté obscur... Une vielle description des Corbieres dans les MSGF Et un traité de mineralogie -

OK, feldspath donc. Merci

-

Impressionnant. C'est un carbonate sous le pyrochlore ?

-

Merci @zunyite.

-

OK, merci, je vois le genre de formation sédimentaire que ça peut être, par exemple dans l'Ordovicien de Bretagne ou dans l'Ouest de la péninsule Ibérique. Donc Fe et P sont disponibles sur place, et on oxyde un peu le minerai de Fe pour obtenir Fe3+. Savez-vous si cette paragenèse se forme en surface ? CLDT

-

Merci. Ce type d'environnement est souvent riche en P et pauvre en Ca. OK, donc le phosphate serait pris sur place Mais je ne pige pas comment on amène du Fe3+, surtout dans un environnement réducteur

-

Bonsoir et merci pour ces photos. Par pure curiosité, c'est quoi les conditions de formation typiques de ces phosphates de Fe3+ ? Pas vraiment simple de mettre du Fe3+ en solution, et le P pas évident non plus dès qu'il y a du Ca dans l'eau.

-

Je suppose que c'est à propos de l'altération de la forme globuleuse. Oui, le diaspore serait bien compatible avec les propriétés optiques, la biréfringence parait un peu forte pour gibbsite et a fortiori pour boehmite. Mais il faudrait savoir si ça se désagrège quand on gratte un peu ? Ce serait un peu comme tenter une lame mince dans une bauxite, j'imagine. Sinon, pyrophyllite serait mon meilleur choix : plus proche du rapport Si/Al d'un plagio très basique, et compatible avec une altération acide de plus haute température. Ça laisse penser dans tous les cas que le feldspath initial du xenolithe était plus basique (ou simplement plus instable) que celui de la matrice encaissante.

-

Minéraux radioactifs (réglementation et mesures)

phoscorite a répondu à un sujet de olive92 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Le rayonnement direct ne devrait pas être un problème. Par, contre assurez-vous que votre U est dans un endroit correctement ventilé, évitez de stocker dans une cave. Sinon vous pouvez avoir une accumulation de radon (fils radioactif de la chaine de désintégration) dans l'air de la pièce (boite) ou vous le stockez, et le radon peut se fixer dans les poumons (c'est une grosse molécule qui s'adsorbe facilement). -

Vous voulez dire des formes cristallines mais émoussées ? Il me semble que c'est assez fréquent : par exemple des petites biotites incluses dans les quartz des leucogranites ont souvent cet aspect.

-

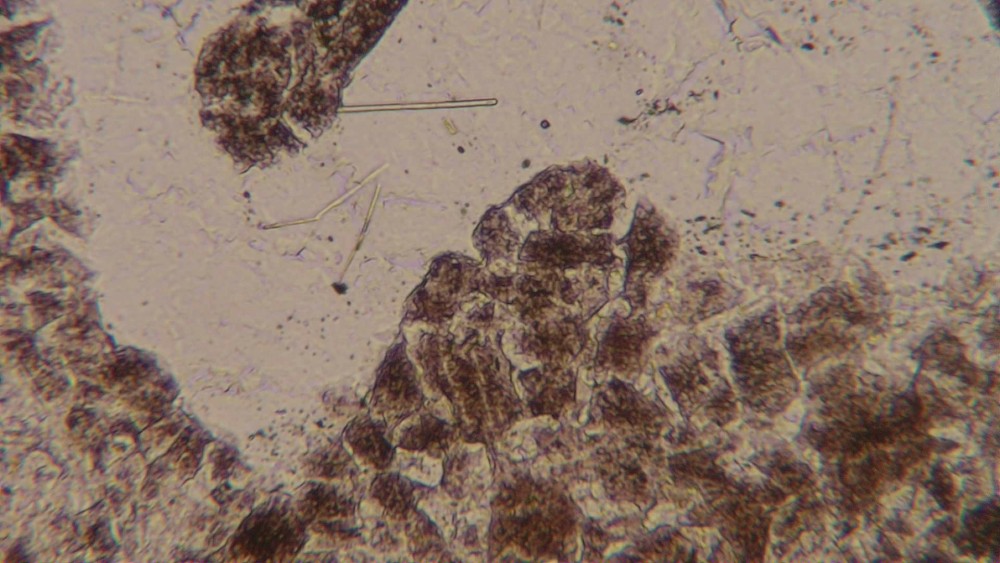

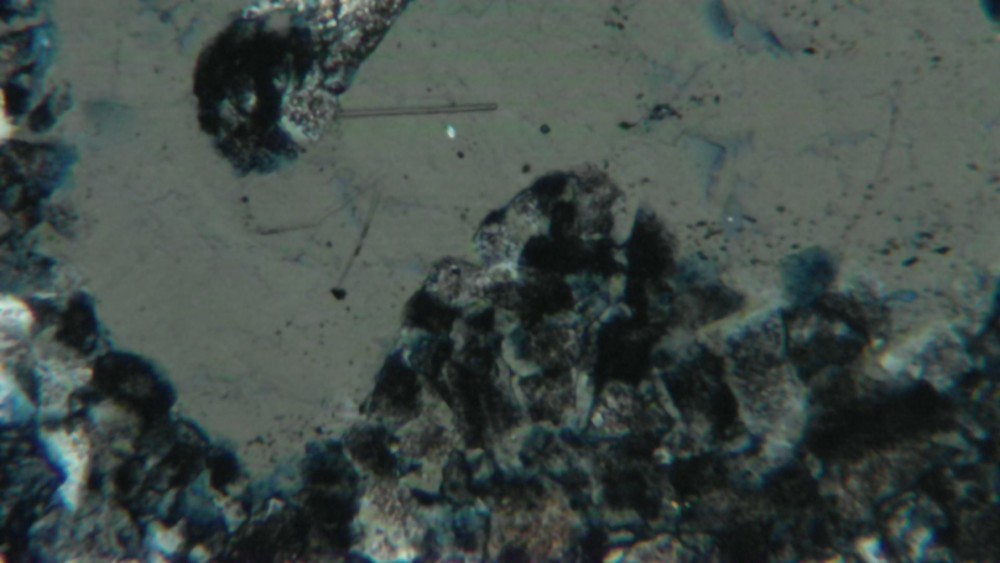

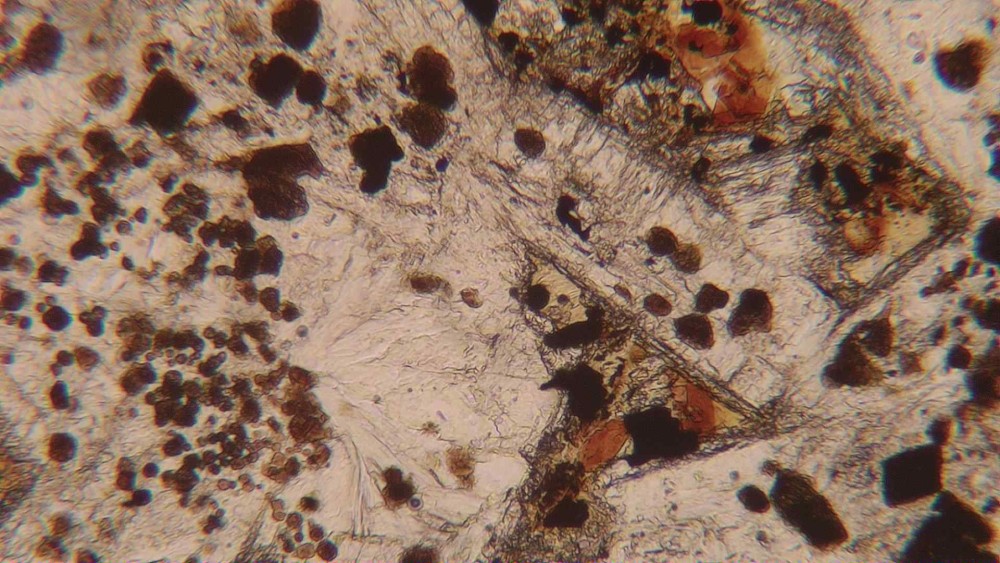

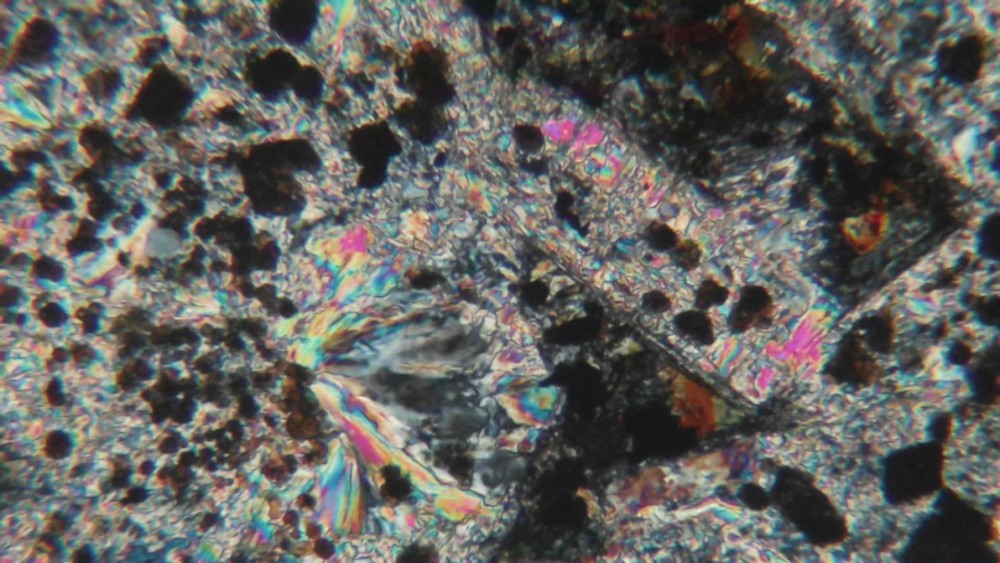

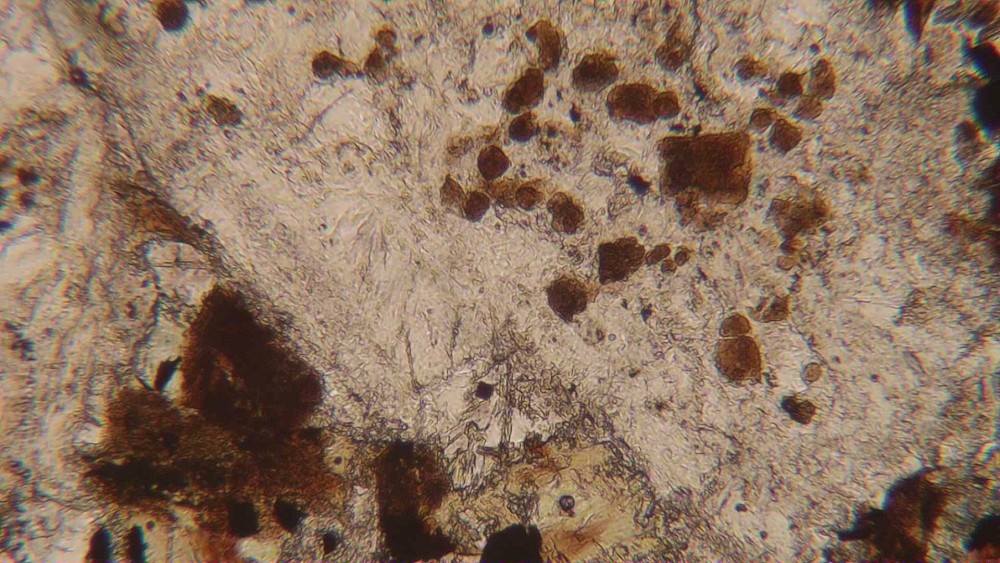

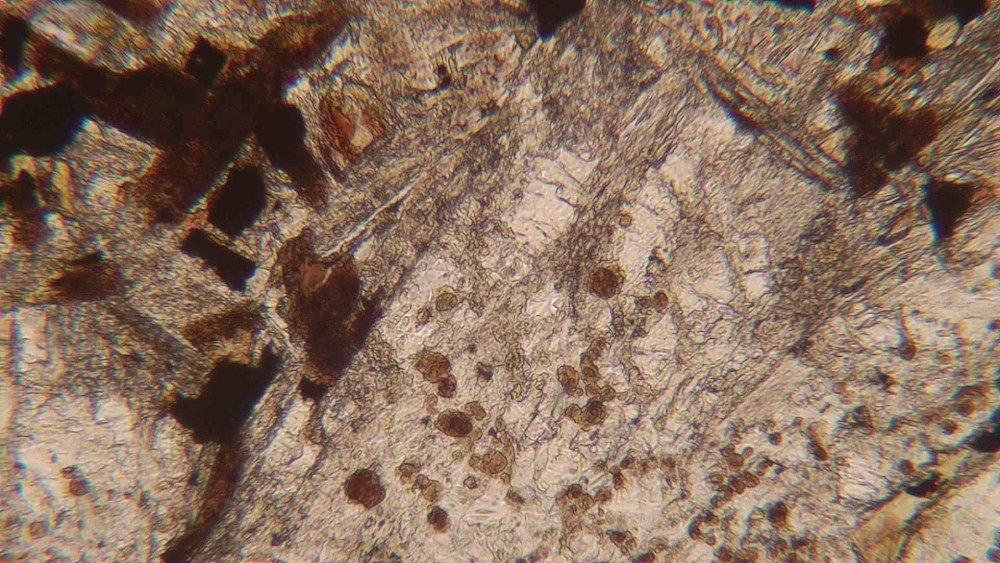

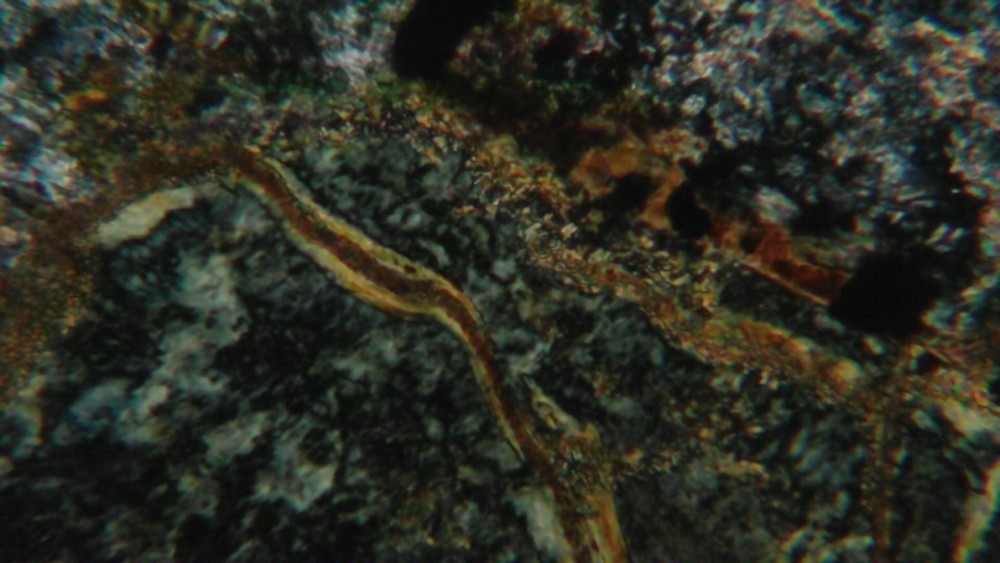

On en arrive maintenant a la forme globuleuse, cet espèce de xénolithe arrondi qui avait suscité les premières interrogations. La revoici en Lumiere Reflechie, reprise du post d'origine : Dans cette structure, on distingue un enchevêtrement de bâtonnets, avec des formes externes automorphes de feldspaths (comme un cumulat) mais avec des dimensions un peu différentes de celles des phénocristaux de plagioclase dans le reste de la roche : plus trapus, moins allongés. Ces bâtonnets contiennent une famille de petites inclusions brunes assez remarquables (régulièrement distribuées, avec des formes cristallines très émoussées) et sont presque complétement remplacés par un minéral fin en feuillets dont les propriétés optiques sont similaires a celles de la muscovite (incolore, clivage fin, teintes de polarisation du 3°ordre, extinction droite et allongement positif). Dans les interstices entre ces bâtonnets, on retrouve une paragenèse similaire à celle de la matrice de la roche encaissante : biotite, chlorite, feldspath, petits opaques. Un élément nouveau par rapport aux premières descriptions de la forme globuleuse est d'une part que les inclusions ont des formes cristallines, même émoussées, et d'autre part que leur aspect (brun, très chagriné, et blanc laiteux en lumière réfléchie) est très similaire à celui des petits prismes bruns dans la matrice de l'encaissant. Les deux sont visibles et directement comparables sur cette vue de détail, en bordure de la forme globuleuse : Ce qui incite a penser qu'il s'agissait initialement du même minéral (une amphibole je présume) qui a subi le même type de transformation (oxydation ?). Pour ce qui est de la morphologie (inclusions émoussées) la seule idée qui me vienne à l'esprit est d'invoquer une résorption comme on en observe parfois dans des mélanges de magmas ; à discuter... Pour l'altération des bâtonnets en produits phylliteux, de multiples interprétations minéralogiques sont possibles car il y a beaucoup de minéraux en feuillets ou en fibres qui partagent ces mêmes caractères optiques : plusieurs sortes de micas blancs (illite, muscovite, margarite...), des argiles, la pyrophyllite, et même le talc. Ça laisse du champ à beaucoup de scenarii... Deux points assez troublants, cependant, pour lesquels je n'ai pas de "solution" toute prête : - sur les bâtonnets de la forme globuleuse, la transformation en mica (ou autre ?) est pratiquement complète et ne contient QUE cette phase, ce qui est très différent de ce que l'on voit sur les phénocristaux de feldspaths dans l'encaissant et même sur les petits feldspaths de la trame. - en bordure de la forme globuleuse, certains des bâtonnets altérés se prolongent en direction de la matrice encaissante (comme des surcroissances) : Ce qui me frappe, c'est que dans cette position particulière, ces excroissances ne contiennent pas les inclusions brunes émoussées ET ils elles sont beaucoup moins altérés que les parties qui se trouvent plus à l'intérieur du xénolithe : Bref, encore et toujours des complications.

-

D'abord, ce n'est qu'un scenario que j'ai envisagé faute de mieux. Ensuite, le timing relatif des altérations est toujours discutable, sur une seule lame mince et sans avoir accès aux relations géométriques macroscopiques entre roches altérées et roches fraiches. Enfin, on doit pouvoir obtenir une superposition d’événements thermiques dans une même fenêtre temporelle avec des intrusions / épanchements multiples.

-

Pour ce qu'on en sait, c'est le cas la plupart du temps. Mais c'est un vieux débat... et un sujet difficile. Mais c'est vrai que pour une argilisation un peu généralisée, on s'attend a trouver un caillou "mou" dans lequel le marteau fait "pouf". Ce n'est pas le cas ici. L'une des difficultés avec ce qu'on voit en lame mince, c'est l'impression d'avoir des relations temporelles anormales entre des paragenèses qui sont secondaires. Si c'est bien de l'olivine, on a la serpentinisation qui est plutôt une transformation de basse température, et peut-être aussi l'altération (oxydation) des amphiboles, qui font penser a de l'altération dans un environnement en surface. Et ensuite (?) on a cette biotite et la chlorite qui ont l'air secondaires aussi, mais pas de la même génération, et probablement plus chaudes (une biotite hydrothermale, c'est 400°C au moins). Par exemple, ci-dessous, c'est de la biotite qui se forme sur la bordure du phénocristal ferromagnésien, et c'est aussi de la biotite dans le cœur de la veinule qui le traverse, ou elle est entourée d'une petite gaine de chlorite. Ces biotites n'ont pas vraiment l'air magmatiques, et ne sont pas chloritisées. Je soupçonne un épisode hydrothermal relativement chaud, lié à une intrusion mise en place après le refroidissement de la première (filon ou pas), et une première altération de surface. Dans ce cas, ça ne donne pas un caillou "mou".

-

Oucétidon n° 84

phoscorite a répondu à un sujet de charlton dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

On dirait les cretes (carbonatées) du port de Pailheres. -

Pour Ca, je plussoie, pour Si, pas d'accord, ou tout au moins pas général. Quand au plagio basique, ça reste une observation isolée. Je ne vois pas bien ce qui serait contradictoire. A l'exception de cette relique de plagio basique, la paragenèse actuelle ne peut pas être magmatique. J'ai même le doute pour la biotite, qui a l'air très fraiche alors que c'est plein de chlorite. Malheureusement, je ne sais pas interpréter ce que cette roche a subi comme altération(s).

-

Je partagerais volontiers certains doutes sur l'interprétation d'une texture comme ça. Mais il y a quand même des cas ou on est raisonnablement certains que la forme résorbée du quartz est liée a une fusion partielle. Dans les terriers fumants de la Ricamarie (42), les quartz des roches partiellement fondues ont une couronne vitreuse (un peu plus claire que le quartz, avec des mini-bulles), et des golfes de corrosion très convaincants.

-

Erreur de ma part, désolé. Le forum ne répondant pas quand j'ai envoyé la réponse, je suis sorti et revenu dessus, c'est parti deux fois. Il y a quand même eu un moment de flottement sur le serveur du forum, quelques minutes sans réponse.

-

Normal, c'est un post a tiroirs, avec des parties sur un sujet "shergottite ou pas" L'analyse issue d'un flash XRF, une fois recalculée en oxydes (avec des valeurs arbitraires pour boucher les trous) donne ceci : SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO K2O 57.6 2.1 16.8 12.4 0.0 5.2 1.6 0.9

-

Merci @jjnom, c'est très éclairant, dans ce cas il ne peut pas y avoir d’épitaxie du quartz sur le feldspath. Pour comprendre la dynamique de croissance et la morphologie du front de cristallisation, il doit falloir prendre en compte les tensions de surface quartz/liquide et feldspath/liquide, en plus des phénomènes de diffusion dans le liquide et des transferts de chaleur latente. C'est encore plus complexe que pour une dendrite ou il n'y a que deux phases en compétition. Pour ce qui est de la taille relative des quartz et des feldspaths enchevêtrés, c'est plus simple : les expérimentateurs ont toujours observé que dans des liquides très évolués (pauvres en Fe), la nucléation du feldspath devenait très difficile : moins de germes de feldspath que de germes de quartz, ça veut dire des feldspaths plus gros, in fine.

-

Merci @jjnom, c'est très éclairant, dans ce cas il ne peut pas y avoir d’épitaxie du quartz sur le feldspath. Pour comprendre la dynamique de croissance et la morphologie du front de cristallisation, il doit falloir prendre en compte les tensions de surface quartz/liquide et feldspath/liquide, en plus des phénomènes de diffusion dans le liquide et des transferts de chaleur latente. C'est encore plus complexe que pour une dendrite ou il n'y a que deux phases en compétition. Pour ce qui est de la taille relative des quartz et des feldspaths enchevêtrés, c'est plus simple : les expérimentateurs ont toujours observé que dans des liquides très évolués (pauvres en Fe), la nucléation du feldspath devenait très difficile : moins de germes de feldspath que de germes de quartz, ça veut dire des feldspaths plus gros, in fine.

-

Peut-être, mais pas sur. En fait, les aiguilles ne font pas l'épaisseur de la lame, donc la méthode de la frange de Becke pour juger des différences d'indices n'est pas très fiable dans ce cas. De plus, le minéral hôte est probablement un feldspath alcalin, peut-être potassique, et il a déjà un indice très bas, donc a peu près n'importe quoi va paraitre "en relief" par rapport à ce substrat particulier. Les aiguilles sont trop fines pour que l'on puisse apprécier leurs teintes propres de polarisation. Je me suis demandé si ça pouvait être une zéolite. Ce qui est assez troublant, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont englobées par le feldspath, pas que c'est une altération du feldspath. @jjnom faisait remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de CaO dans l'analyse et il avait raison. Un magma basique (capable de cristalliser de l'olivine et un plagio basique) doit nécessairement être très calcique au départ. Une règle du pouce (de géochimiste) est que dans un magma basique, on a une relation grossière entre le contenu en CaO et celui en MgO, dans laquelle le rapport est à peu près constant : CaO/MgO entre 2 et 3 (sauf dans les basaltes très primitifs et dans les cumulats). Donc, dans ce caillou, il manque beaucoup de CaO d’après l'analyse. Pour moi, c'est cohérent avec l'idée d'une roche très altérée dans laquelle une grande partie du CaO primaire a été lessivé. Les minéraux primaires porteurs de CaO étaient (probablement) le plagioclase et l'amphibole. Ils sont tous les deux très altérés, et la formation de calcite secondaire n'est pas assez massive pour compenser la perte en CaO qui résulte de cette altération.

-

Ce ne sont pas des cristaux formés en épitaxie sur une face du feldspath, et dont l'orientation optique serait imposée par celle du feldspath. En principe, les sections 2D triangulaires qui ont la même orientation cristallographique (qui s’éteignent en phase) appartiennent au même cristal de quartz en 3D. Ce quartz a un seul germe, et une forme de croissance 3D arborescente (non convexe) un peu comme une dendrite. Idem pour le feldspath.