Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

-

Compteur de contenus

2535 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

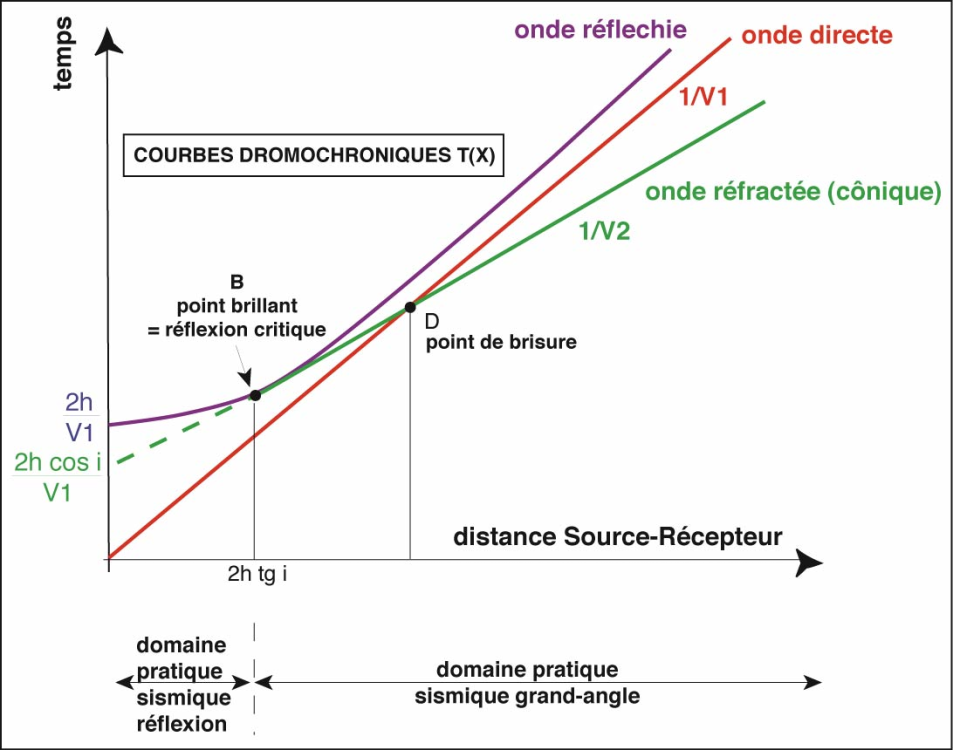

Bonsoir Ce n'est pas mon créneau la sismique réflexion, on n'ira pas très loin, mais on peut essayer. Peut-être cette figure peut t'aider à piger les relations entre temps d'écoute - et distance source-capteur pour les différents types d'ondes. Sur ton dessin, tu peux repérer l'onde directe (en rouge ici, la bissectrice sur ton tir) et évaluer sa vitesse. En fonction d'icelle, tu sauras si c'est en mer (la vitesse du son dans l'eau, 1500m/s), dans l'air (300m/s) ou ailleurs. La relation temps-distance est une hyperbole pour les ondes réfléchies, les signaux B et C doivent en faire partie. Pour D, c'est beaucoup plus lent, ça ressemblerait a des ondes de surface en sismique terrestre, mais j'ai le mal de mer... J’espère que @jean francois06 rattrapera le coup si je t'ai raconté des bêtises. Si ce n'est pas indiscret, c'est quoi la formation dont est issu cet exo ?

-

Bonjour Peut-être sur une vue de près de la tranche polie, on verrait mieux les formes blanches rectangulaires (feldspath ?) et de petits phénocristaux gris de quartz ?

-

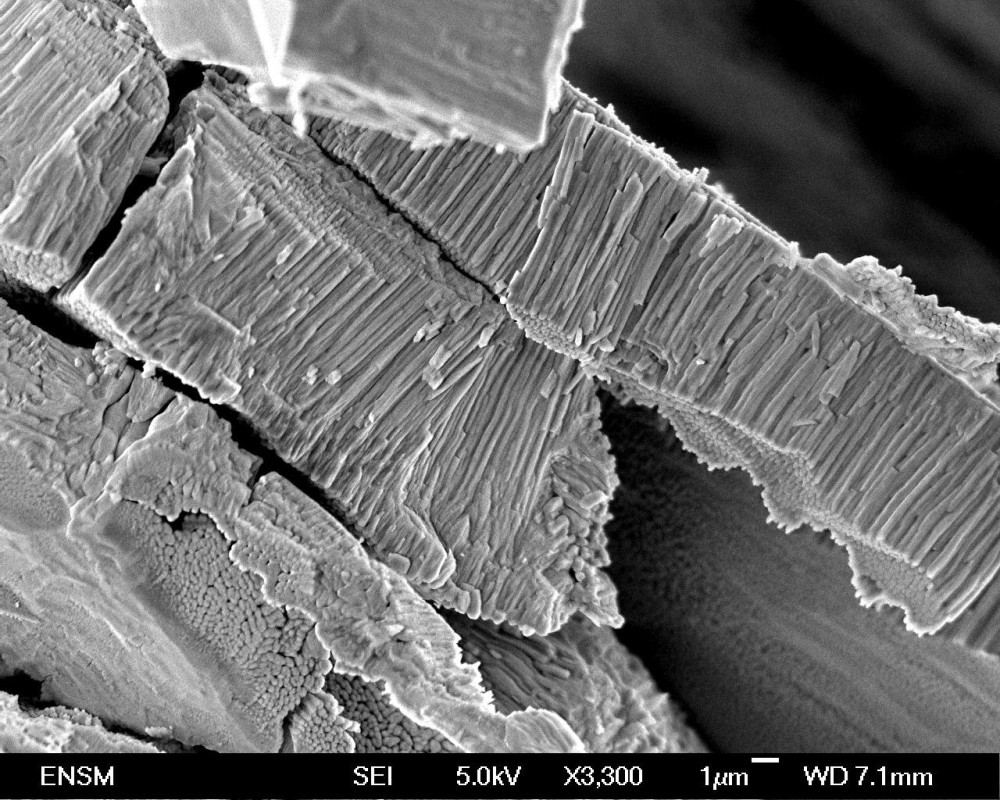

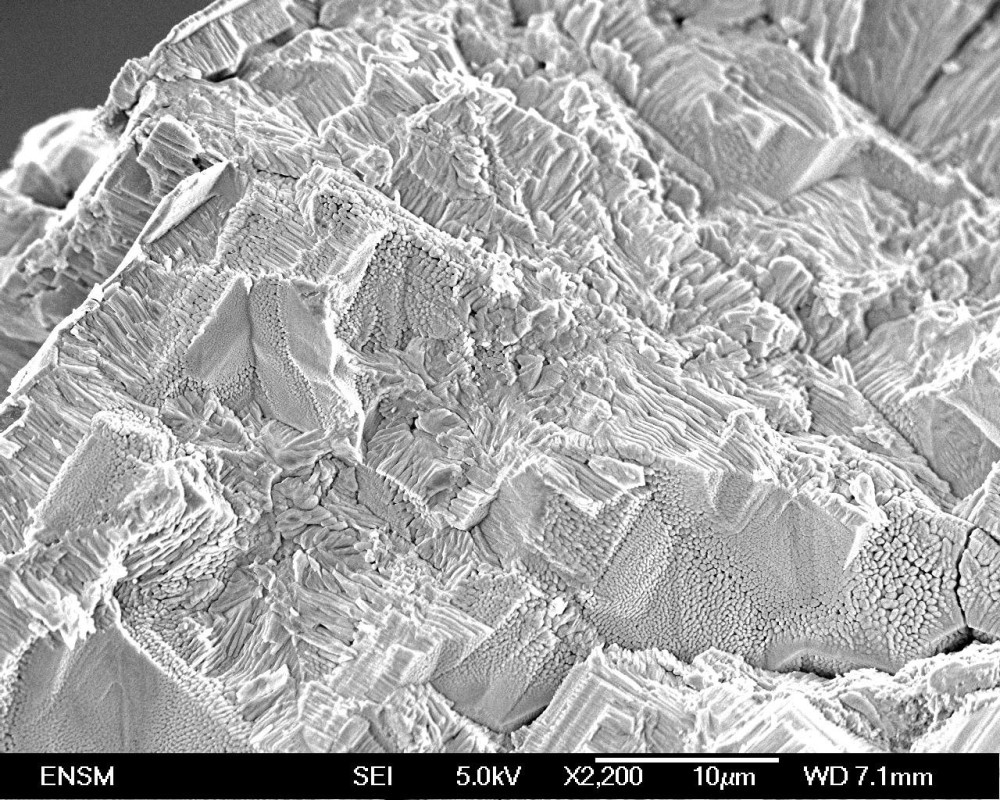

A titre d'exemple, voici une structure columnaire produite au labo, à une échelle de temps et d'espace très différentes de celles d'une coulée basaltique. Dans la même manip, juste à coté, on obtient même des structures qui s'apparentent à une fausse colonnade : des colonnes plus courtes, d'orientation variable, et dont la croissance est bloquée par celle des voisines. NB: ce n'est pas une texture de solidification d'un alliage, c'est une réaction chimique solide 1 + solution aqueuse >>> solide 2 qui donne ce résultat.

-

Minéraux des Alpes-de-Haute-Provence (04)

phoscorite a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

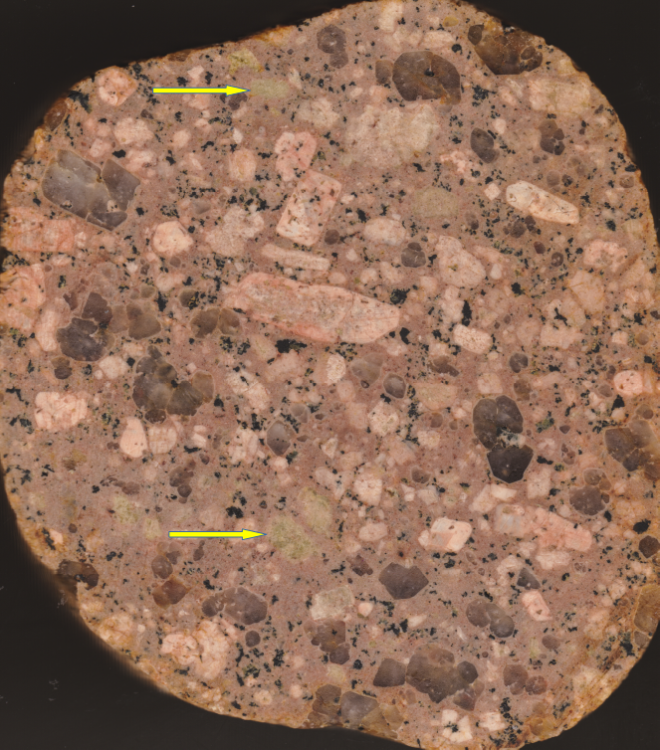

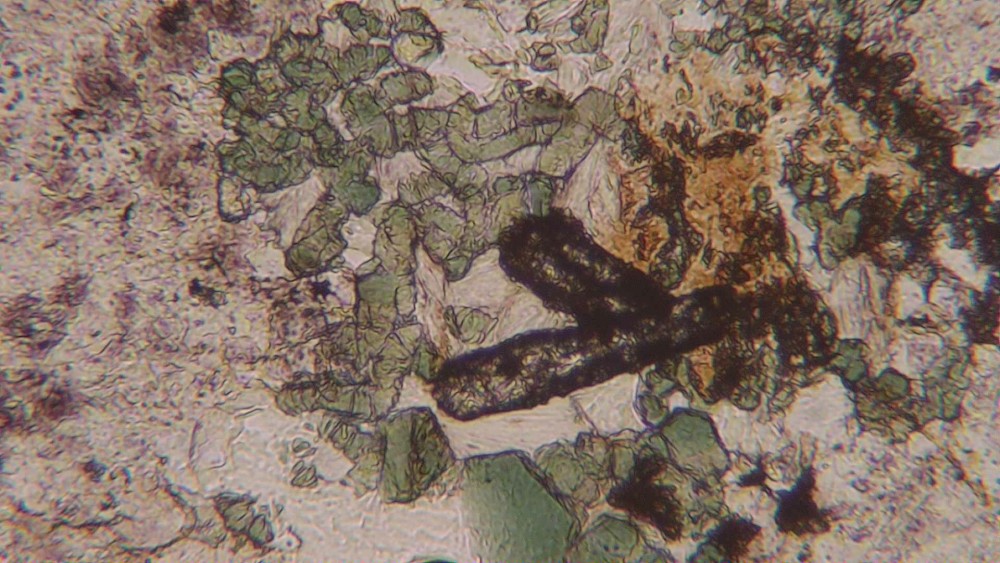

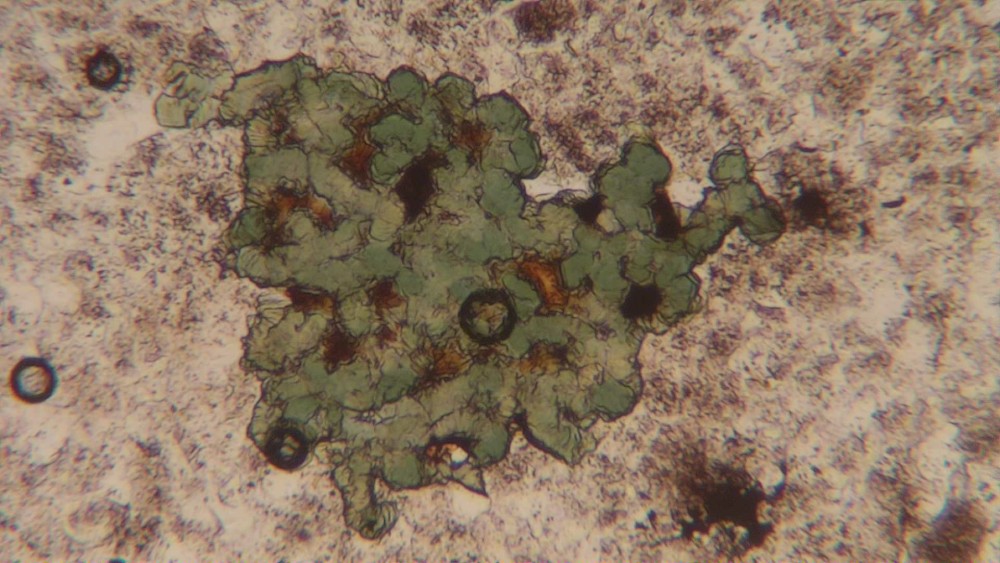

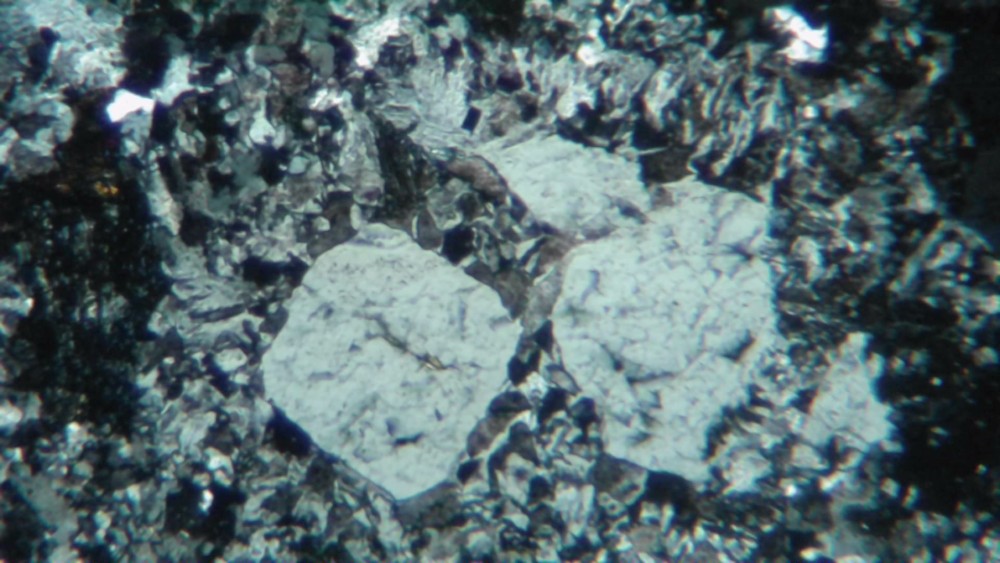

Peut-etre seulement un fragment de roche, ou un xénocrystal de plagio plus basique (donc plus altérable) que les autres ? Sur cette rhyolite de l'Esteron de @jean francois06, les flèches pointent sur deux plagioclases nettement plus verts que les autres -

Pour information, la contraction thermique n'est pas la seule origine possible de ce phénomène si spectaculaire. Des structures columnaires sont observées dans d'autres contextes, en particulier dans la solidification des alliages, et les métallurgistes en ont une compréhension assez différente, qui n'est pas sans intérêt pour les coulées de lave. Un débat existe, et on n'a sans doute pas encore fait le tour de toutes les interprétations alternatives. Si vous vous sentez un peu attiré par la physique, et que vous souhaitez creuser un peu les mécanismes physiques alternatifs, des références sont dans le texte attaché (issu du Journal of Volcanological Research) et dans la thèse de Tiphaine Boiron (c'est en français mais long à lire) disponible à : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00676504 BG-JVGR-194.pdf

-

Roche orbiculaire aurifère ?

phoscorite a répondu à un sujet de Elfedesbois43 dans Demandes d' identification de minéraux

Bonsoir Pourriez-vous regarder si la matrice sombre et les couronnes blanches réagissent à l'acide ? Ça pourrait être un calcaire. Ensuite, il faudrait identifier les roches plus grossières au centre de vos "nodules". Est-ce qu'elles contiennent du quartz ? (fragments de grès ?) des carbonates ? Si c'est un calcaire, les auréoles blanches autour des nodules pourraient être des ombres de déformation (calcite recristallisée autour d'un objet plus compétent). -

Minéraux de ce spécimen accompagnant la Veszelyite

phoscorite a répondu à un sujet de Géomac dans Demandes d' identification de minéraux

Très chic ce caillou. Pour la 3, la cassure a l'air conchoïdale, pourquoi pas un quartz ? -

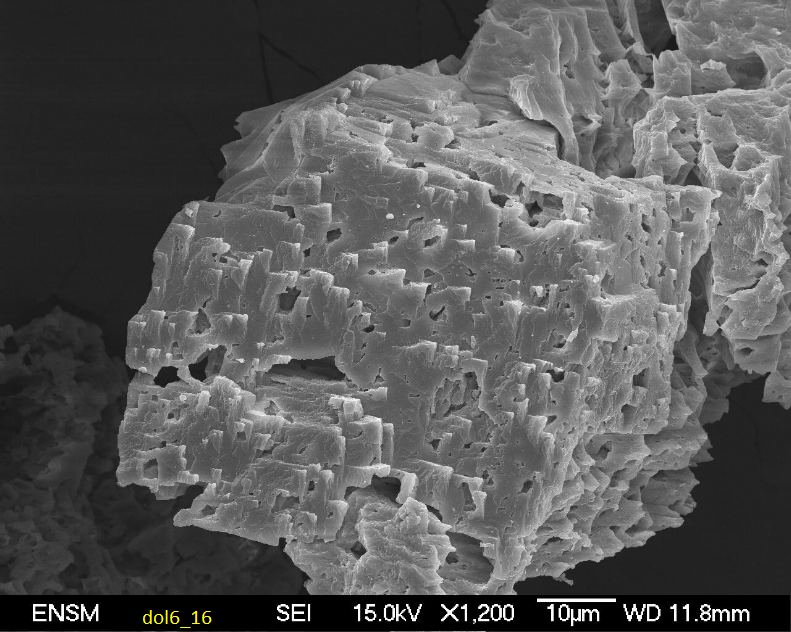

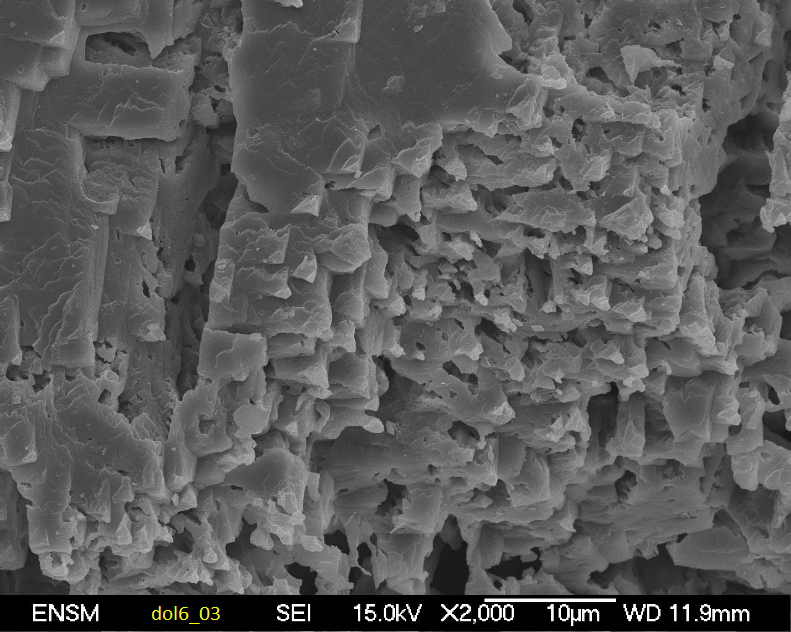

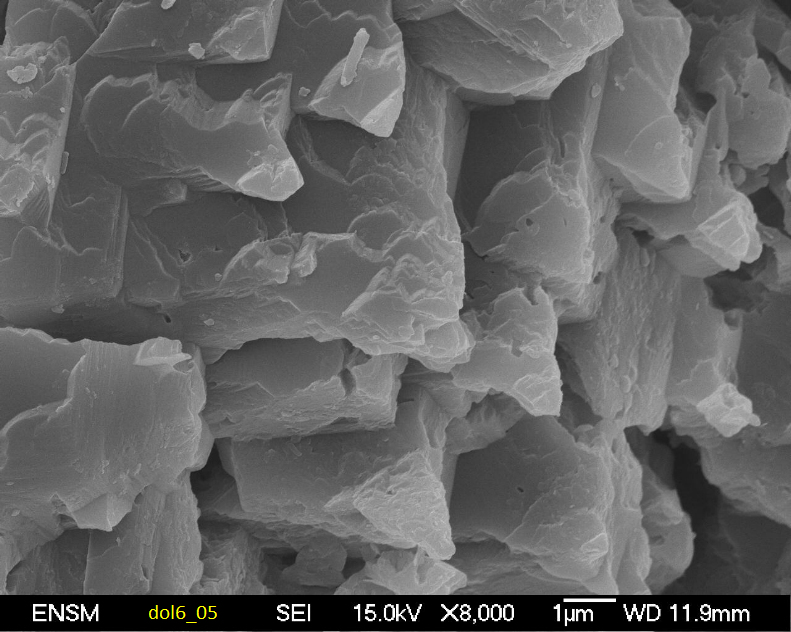

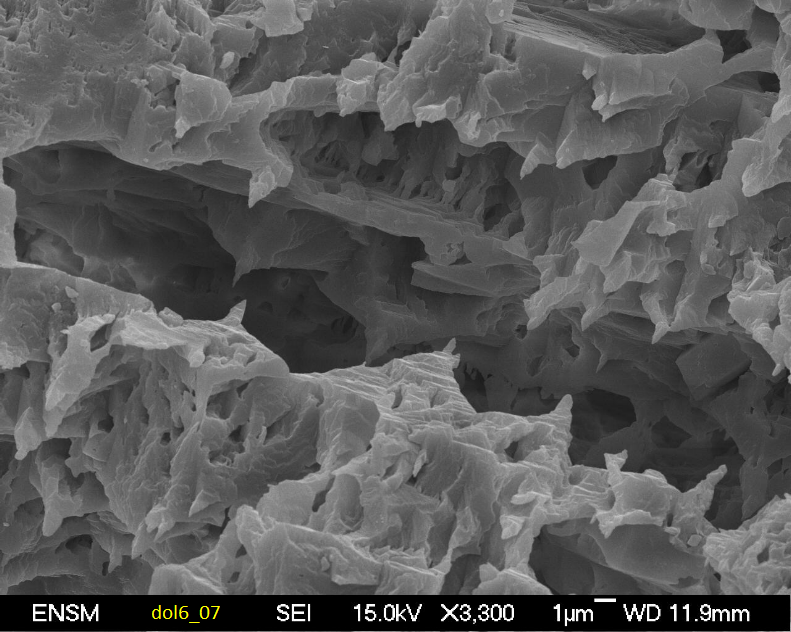

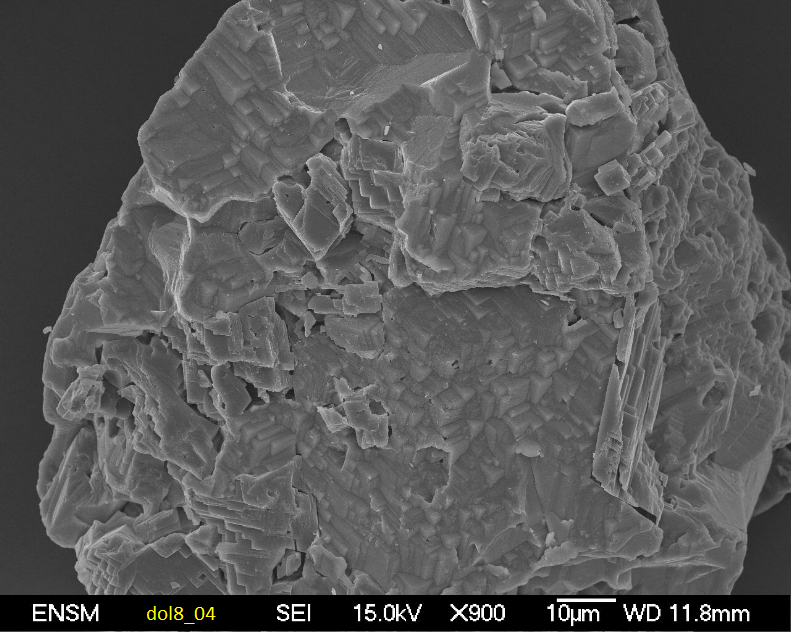

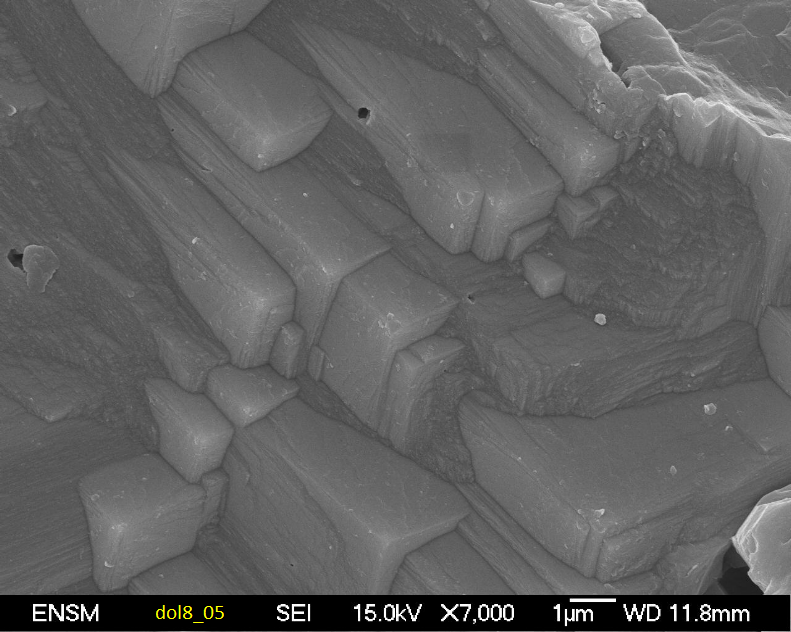

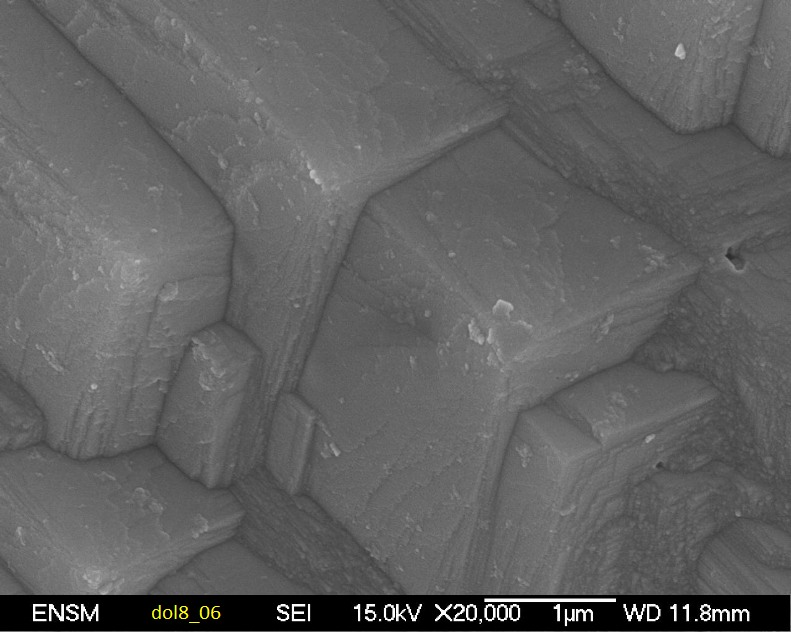

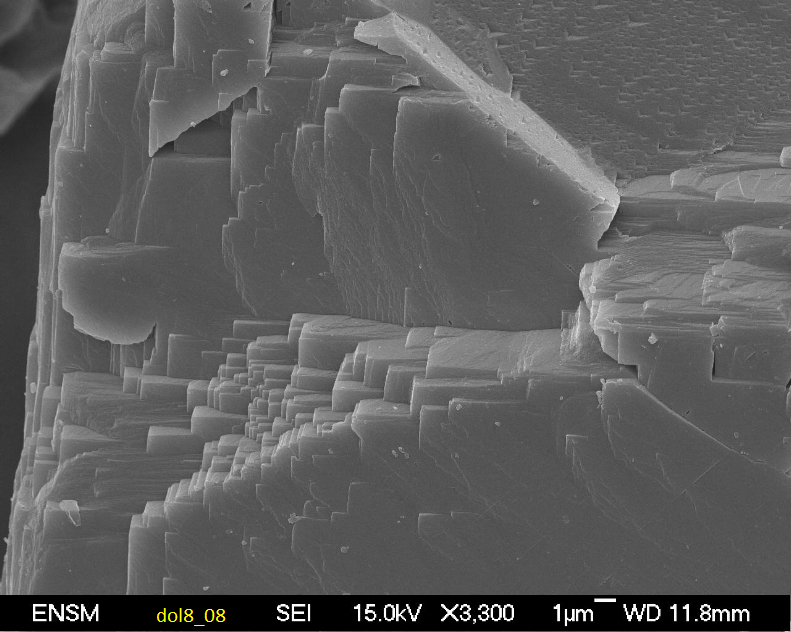

Formes générées par la dissolution

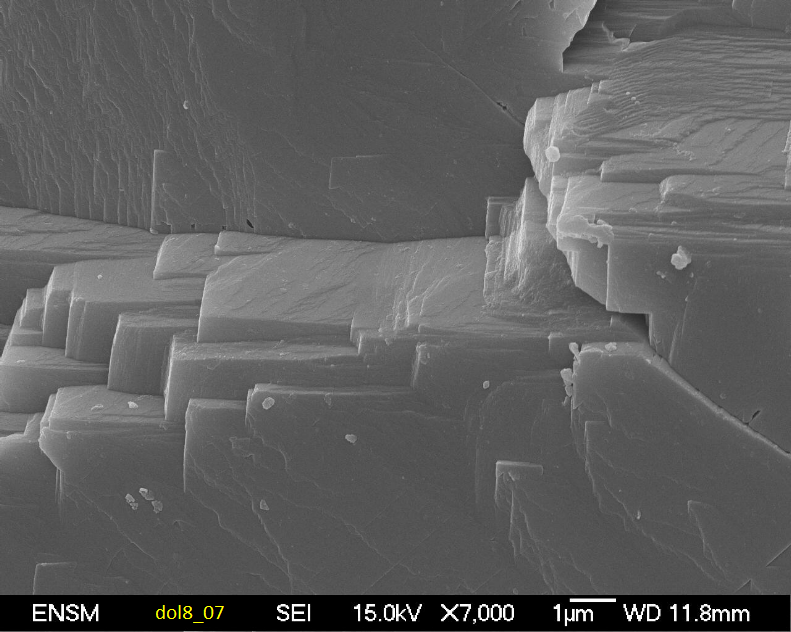

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

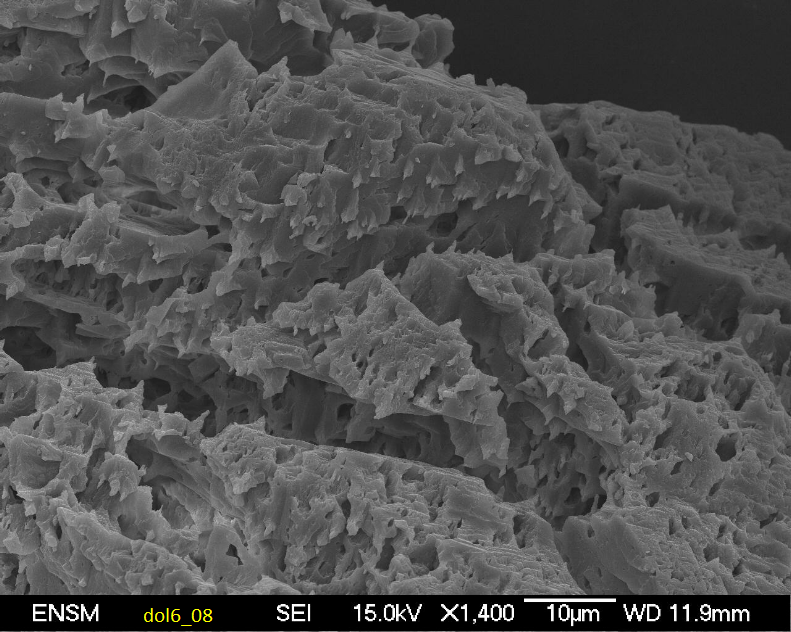

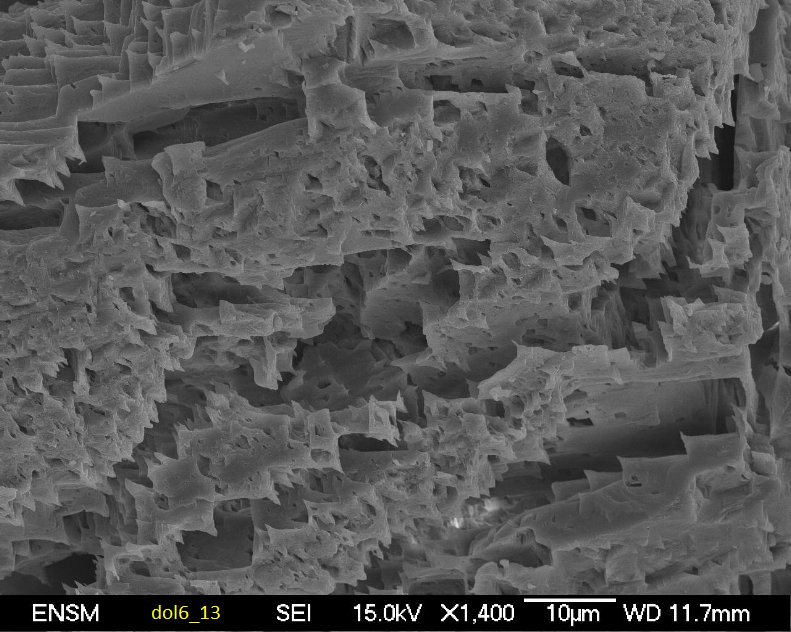

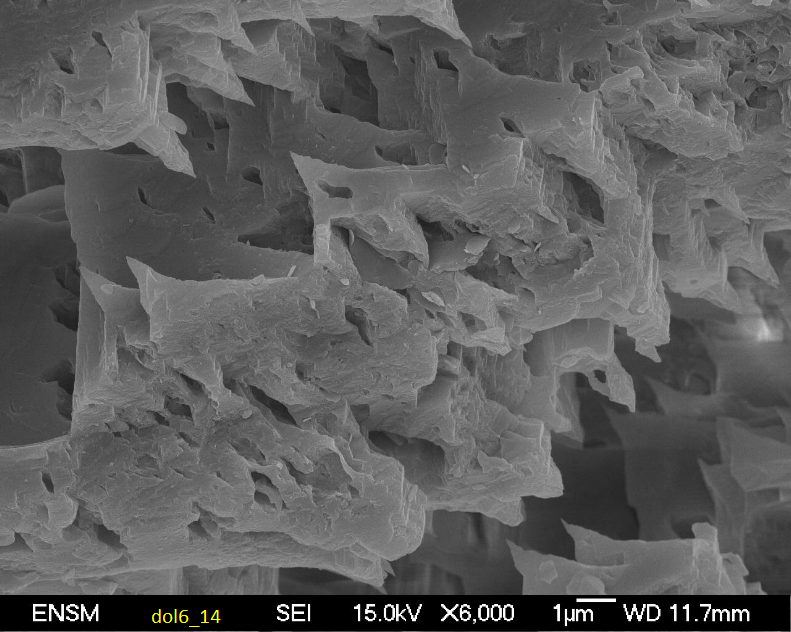

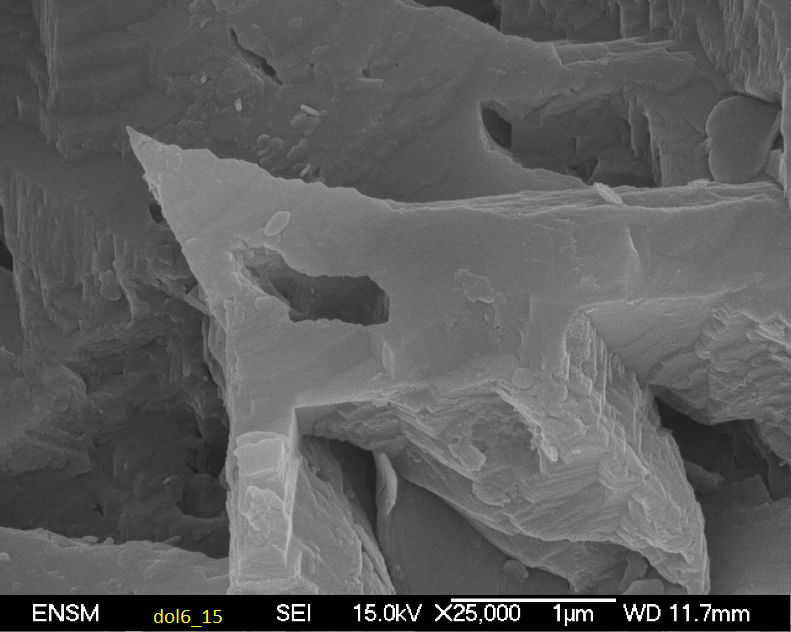

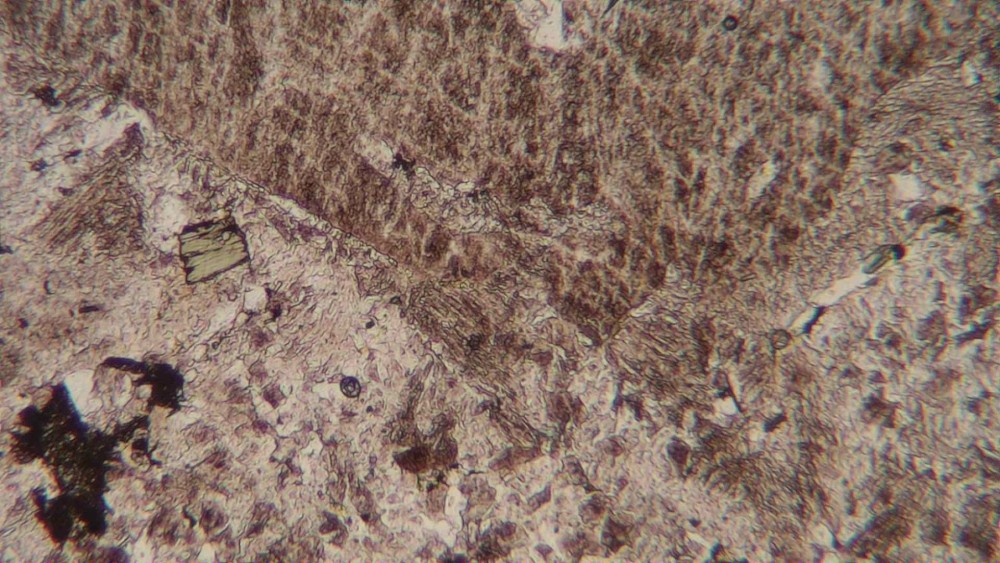

Je complète ce post avec des photos des dolomies qui ont été corrodées plus sévèrement que les précédentes, c'est a dire 50% de dissolution ou plus. Au lieu des marches et des facettes de la dissolution "soft", ce sont des cavernes et une morphologie ruiniforme que l'on retrouve, avec toujours, comme dans le cas de la calcite, cette tendance à laisser des formes résiduelles assez acérées : ça hésite un peu entre l'étoile noire de star wars et les dents de la mer... -

Formes générées par la dissolution

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Je n'ai pas de réponse générale a ces questions. Chaque pollution et chaque substrat sont particuliers. Si on me demandait comment décrasser une couche de produits organiques, j'imagine que mon premier réflexe serait d'attaquer avec un peroxyde (eau oxygénée). Après, pour protéger une surface des pollutions ultérieures, il y a des vernis, voire des transformations de surface qui sont envisageables. Sur un carbonate, on pourrait par exemple tenter une fluorination de la surface, et ça rentrerait dans la catégorie des pseudomorphoses. -

Formes générées par la dissolution

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Dans le cas ci-dessus de la dolomie dissoute, il n'y a aucun dépôt de matière sur la surface, c'est juste de la dissolution différentielle des surfaces antérieures qui fait ressortir des formes en gradins ou des formes en creux. Un chimiste dirait que dans ce cas précis, la dissolution est stœchiométrique. Mais on trouve aussi des dissolutions non-stœchiométriques, que l'on peut représenter par une réaction chimique comme : minéral A + solution corrosive >>> minéral B + espèces en solution. Il y a alors plusieurs cas de figure possibles pour la morphologie : - si le minéral B (secondaire) précipite à la place du minéral A qui se dissout, on a une pseudomorphose et la forme initiale est -plus ou moins- préservée - si le minéral B précipite juste en surface de A pendant que A continue à se dissoudre en dessous, on peut avoir une nouvelle forme qui apparait : ce cas de figure est assez courant dans la dissolution/oxydation de surface de minéraux ferromagnésiens comme les pyroxènes. Dans le cas des encroutements de façade, il faut compter en plus : - sur les dépôts particulaires d’aérosols - et sur les réactions induites par la saturation/désaturation des pores de la roche qui peut amener des sels dissous a recristalliser en surface de la roche. C'est un peu comme la formation des roses des sables. Pour ce qui est de la faible solubilité des encrassements, j'imagine que c'est le cas pour des dépôts organiques (suie) ou bien, simplement, du fait qu'ils forment une pellicule sans porosité, difficile à attaquer. -

Bonjour et bonne année à toutes et tous Revoici des carbonates attaqués par du perrier tiède (le champagne était épuisé) Cette fois c'est de la dolomie (de la localité type) J'adore cette impression de mer qui se retire en laissant des rochers à découvert

-

Trou circulaire et régulier dans la roche

phoscorite a répondu à un sujet de Cyrille Alsace dans Forum Géologie

Donnez-nous une idée du diametre de vos trous. Et si c'est bien dans un lit de torrent (même intermittent) Si vous voyez les galets dans le fond de la marmite, c'est bien une figure d'érosion. -

Provenance de cette fluorine

phoscorite a répondu à un sujet de rodgers dans Demandes d' identification de minéraux

Je me suis sans doute gouré sur la stœchiométrie. Comme noté par @mr42 c'est bien SiF62- le complexe formé en solution et SiF4 pour le gaz. -

Provenance de cette fluorine

phoscorite a répondu à un sujet de rodgers dans Demandes d' identification de minéraux

Au labo, pour virer le quartz dans les broyages destines a une mise en solution, tout part a 120°C en 1 heure. Même a froid, c'est carrément violent si on attaque une forme moins stable de silice (par exemple des diatomées), ça mousse tout de suite. Pour faire le calcul de la quantité d'acide nécessaire, il faut partir de l’idée que l'on forme du Si6F6 qui est volatil. Mais je ne saurais trop déconseiller l'emploi domestique de HF, à supposer qu'on puisse s'en procurer. Pas d'odeur, aspect semblable a de l'eau, c'est TRES dangereux à manipuler. -

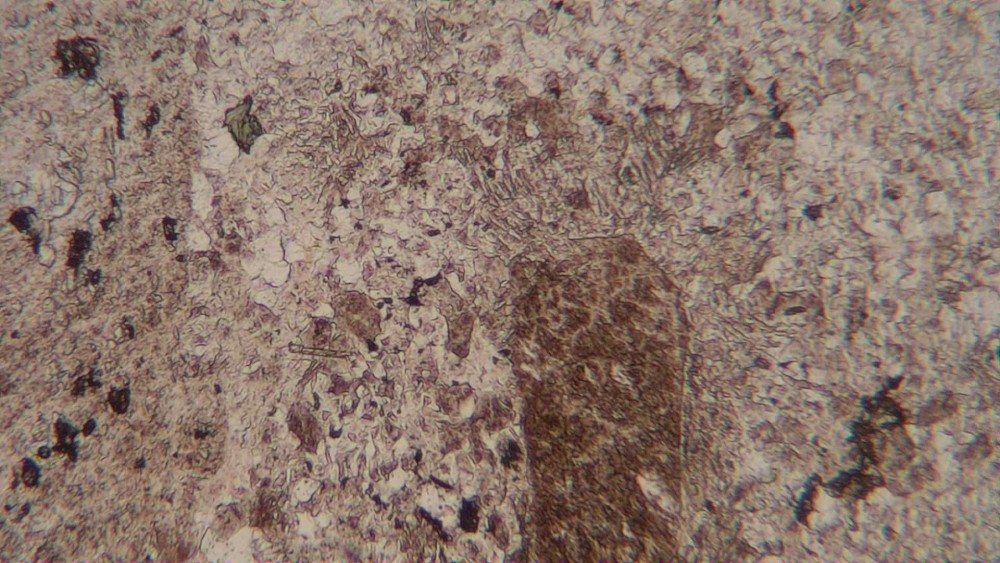

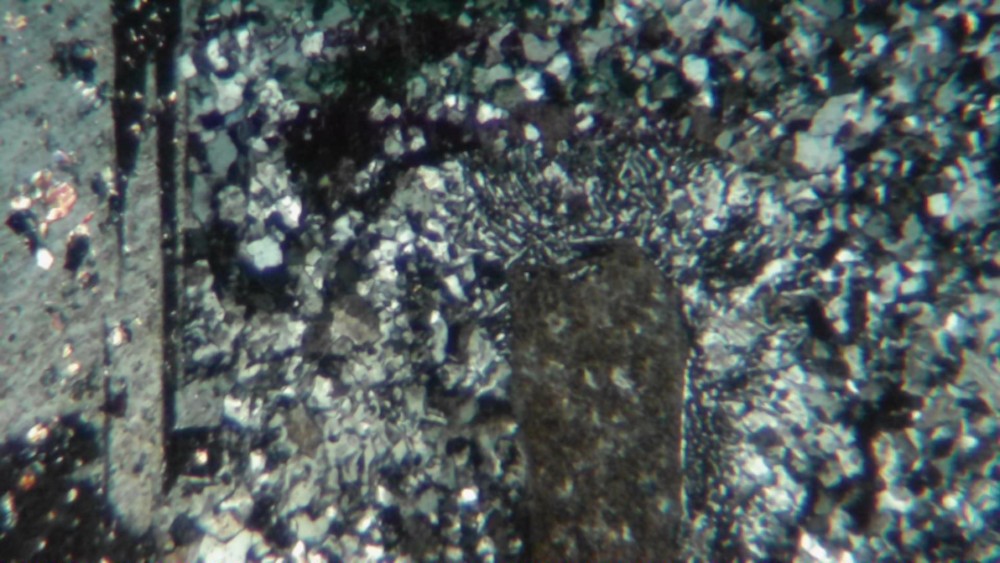

rhyolite ou rhyodacite en galet de l'Esteron

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

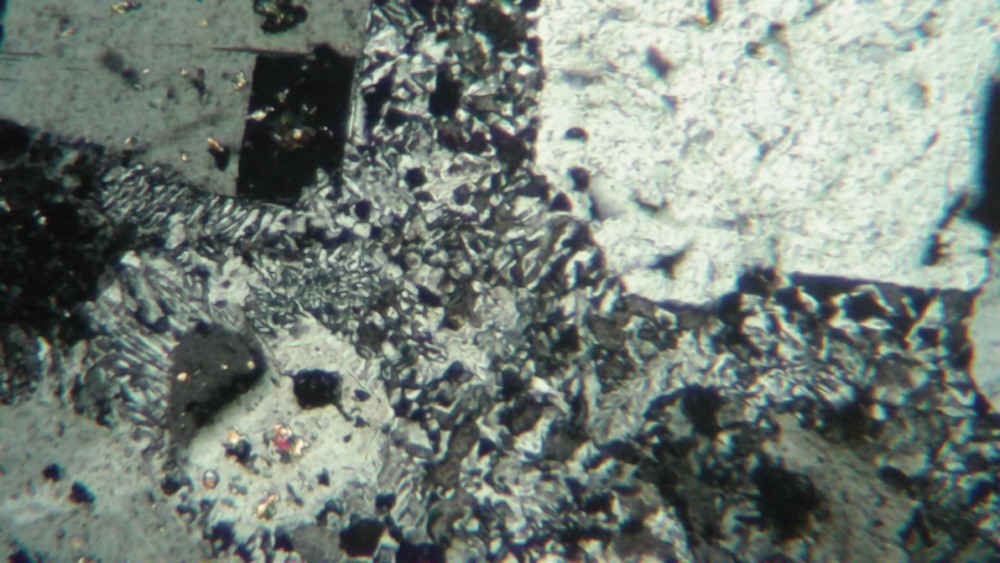

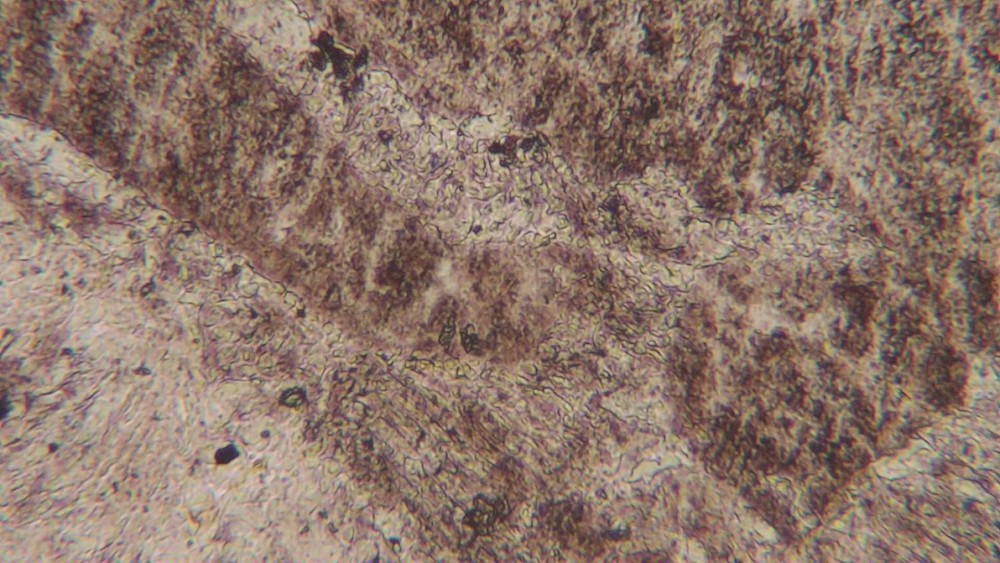

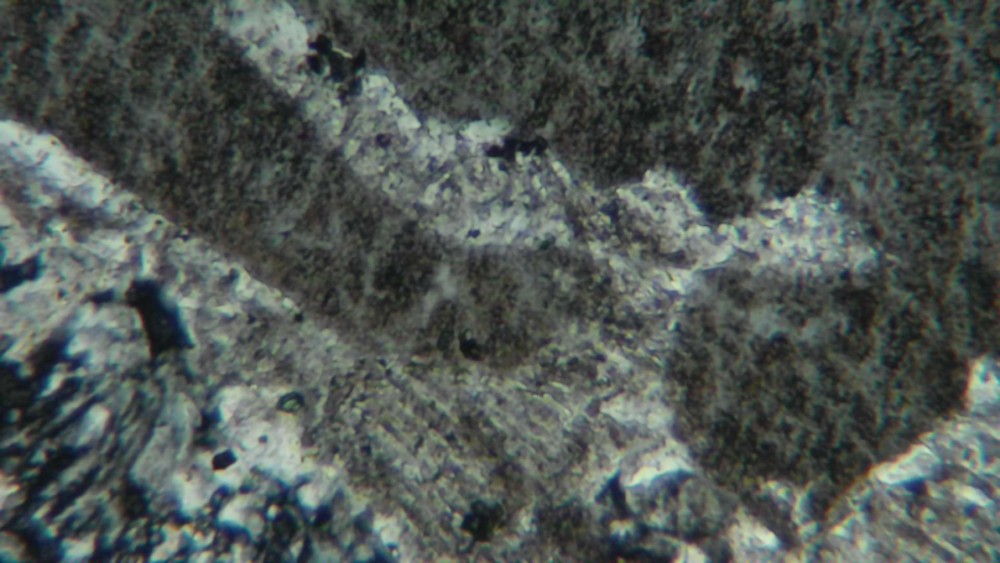

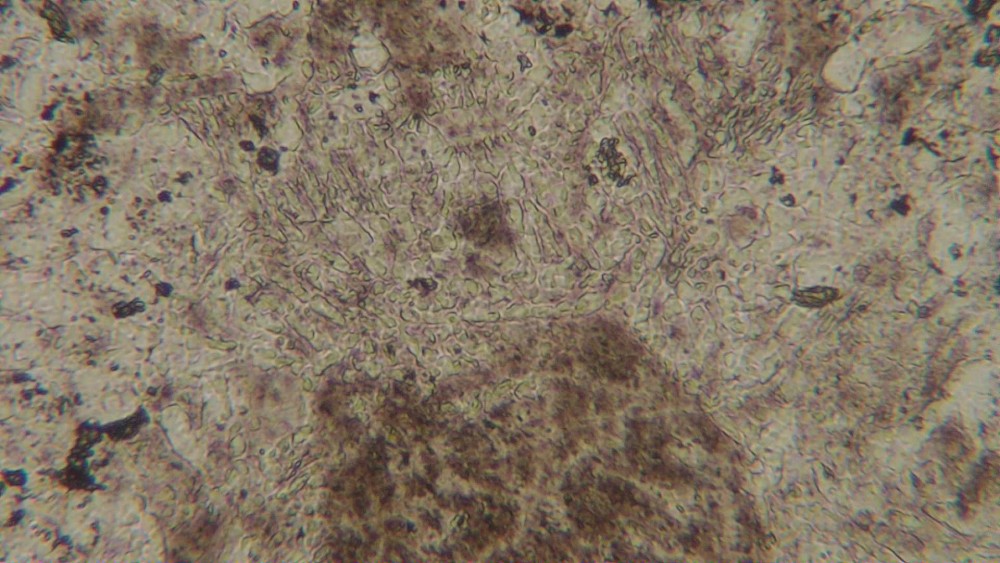

Je ne suis pas a portée de la lame pour vérifier, il faudra attendre lundi, mais je pense que la plage qui apparait comme quadrillée est encore du plagio (il me semble voir une tache de séricite), mais les relations de macles avec les plages voisines ne sont pas évidentes. Il y a au moins deux individus contigus, dont la limite interrompt les macles. Je suis bien d'accord avec le coté "mangé aux mites". Le contour est très irrégulier et il y a peut-être des poches de mésostase dans le cristal, mais en 3D, on ne sait pas si c'est pas juste des golfes et un effet de coupe. Mais même si ce ne sont pas des trous isolés au sein du cristal, ça suppose une géométrie vraiment biscornue du contour, donc ça fait penser a des golfes de corrosion, et a de la fusion partielle des phénocristaux. Autre point sur lequel je ne me suis pas étendu mais qui a peut-etre son importance, ce que l'on voit comme "trame microgrenue" est très loin d'avoir une structure équante. Il y a la-dedans plusieurs tailles de grains tres differentes, avec des grains vraiment tres petits, ce qui me parait un peu suspect. Je me suis demandé, et j'attends vos remarques, si ça ne pouvait pas être une structure initialement granopphyrique un peu partout, qui avait "muri" (au sens d'Ostwald) par la suite à la faveur des circulations hydrothermales. -

On cherche a cerner la composition minérale de votre caillou. La calcite, c'est le carbonate le plus courant, et s'il y en a, ça nous orienterait vers une roche argilocalcaire a grain fin (une marne) ou un calcschiste, l'équivalent un peu metamorphique. Les tests de dureté, c'est plutôt pour voir si votre caillou contient du quartz, autre minéral très courant, qui peut être présent et même abondant bien qu'on ne discerne pas de grains sur vos photos. S'il y a du quartz, votre caillou doit rayer une plaque de verre. La trace sur une ceramique, ce serait plutot pour detecter des oxydes de Fe (trace brune), éventuellement du charbon (trace noire)

-

Ce ne sera pas suffisant pour détecter la calcite s'il y en a. Il faut utiliser l'acide chlorhydrique (HCl) dilué. Pour les traces, avez vous essayé de frotter vore echantillon sur de la porcelaine (l'arriere d'un careau) ?

-

Peut-être commencer par refaire la photo qui est floue. Comme cet objet a l'air d'avoir un grain fin, il faudra surement se baser sur les structures pour avancer. Si ce n'est pas un artefact, ce que l'on voit comme structures sur la première photo fait penser a de déformation et/ou (ce n'est pas exclusif) a des structures sédimentaires. S'il y a une schistosité (ou plusieurs), il nous faudrait plusieurs angles de vue pour les voir.

-

Bonsoir Une evaluation plus precise de la densité nous aiderait un peu. A part ca, des petits tests : réaction (ou pas) a l'acide, est-ce que ca raye / est rayé par l'ongle, le verre ou un couteau ? Est-ce que ca laisse une trace ...

-

rhyolite ou rhyodacite en galet de l'Esteron

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Warning avec les écrits de Mr L G Collins sur les myrmékites et la métasomatose. Ce que j'en avais lu il y a une vingtaine d'années ne m'avait pas enthousiasmé, et c'était alors du wikipedia sans contradiction, pas des publications soumises à comité de lecture. Je n'ai pas relu ce monsieur depuis, donc je ne peux pas critiquer sans relire ce qui a éventuellement changé, mais je compte bien le faire et vous tenir au courant, voire proposer un sujet geowiki sur myrmékite. Pour ce galet de rhyolite, je ne pense pas non plus que l'on ait affaire à des myrmékites, je n'ai vu nulle part d'excroissance bourgeonnante en direction d'un K feldspath. Mais la vraie vie est en 3D, donc il y a toujours un doute, et la ou les intercroissances sont effectivement un peu tortueuses comme dans des myrmékites bon teint, c'est trop fin pour que je sache identifier les composantes avec certitude, il faudrait le MEB. Outre ces intercroissances qui m'avaient un peu tapé dans l’œil, cet exemple m'avait beaucoup intéressé parce qu'il abordait deux sujets assez nouveaux pour moi : les critères d'identification microscopique des ignimbrites, et aussi les textures que l'on pouvait associer (ou confondre) avec la dévitrification. Donc je reste sur ma faim à ce propos, mais merci aux créateurs du sujet pour cette visite en Provence, et pour le partage des infos et des lames. -

rhyolite ou rhyodacite en galet de l'Esteron

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Je ne suis pas très au fait de la nomenclature officielle. Si symplectite veut juste dire intercroissance, alors ok. Myrmekite, c'est un cas particulier de symplectite, avec Kfeldspath dans le role du minéralt remplacé, et quartz + plagio dans celui de ceux qui remplacent. Il est plus petit que les autres, et je ne vois pas de macle, mais l'aspect chagriné est bien le même que ceux sur lesquels on voit carlsbad. Par ailleurs, tous les plagios que j'ai vus contiennent au moins quelques paillettes de séricite et des taches de clinozoizite. Le revoici sur un plan plus large, pour comparer ; il y a un grand plagio difficilement contestable sur la gauche. Pour ce qui est de la continuité optique avec le phenocristal, c'est un peu trop flou pour être évident, et de toute manière ce n'est pas le cas de tous les cotés. -

rhyolite ou rhyodacite en galet de l'Esteron

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Oui, j'ai du m'absenter et je n'ai pas précisé ce point. Je n'ai d'ailleurs pas commenté du tout le reste de la texture de la trame (microgrenue, pour le coup) entre les phénocristaux. Je n'ai pas vu de verre, seulement des petits quartz, du feldspath, et des mini biotites chloritisées. Plus des zircons dans ce que je pense être des miarolles, et dans lesquelles on voit aussi des chlorites vermiculées (certainement secondaires) et peut-être de la prehnite (?) Les intercroissances quartz-K feldspath, je ne les qualifierais pas de symplectites, car dans mon esprit (je me trompe peut-être) une symplectite c'est le remplacement d'un minéral par un couple de minéraux, donc une réaction entre solides. Dans le cas présent, j'ai le sentiment que l'intercroissance se développe plutôt au détriment d'un liquide, et qu'il vaudrait mieux appeler ça du granophyre (micropegmatite graphique est un équivalent). Mais ces intercroissances n'occupent pas la totalité de la trame, seulement la périphérie de certains phénocristaux, ce qui veut dire que l'essentiel du liquide a cristallisé d'une manière plus conventionnelle (comme un microgranite). Je n'ai pas de nom "homologué" pour désigner ça. Je soupçonne juste que le développement local de cette texture granophyrique est lié à la composition particulière du liquide autour des phénocristaux, et la seule idée qui me vienne a l'esprit c'est qu'ils ont été partiellement fondus (dans un processus de recharge de la chambre magmatique) et que c'est ce liquide "particulier" très localisé qui cristallise de la sorte. -

enclaves diverses du Puy Gonnard (Beaunit)

phoscorite a répondu à un sujet de kilauea1011 dans Roche et pétrographie

Bon plan. Si vous pouvez, essayez de scier vos echantillons, et regardez à la loupe si vous voyez des bulles ou des cavités (indices de fusion partielle). Il existe des possibilités pas très onéreuses de faire des lames minces. Pour les analyses, c'est plus compliqué. -

rhyolite ou rhyodacite en galet de l'Esteron

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

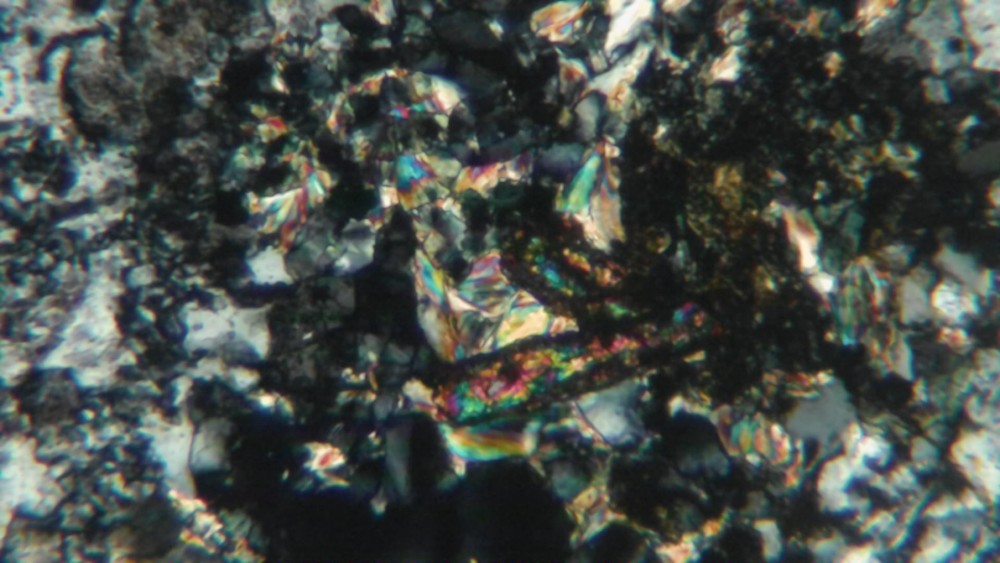

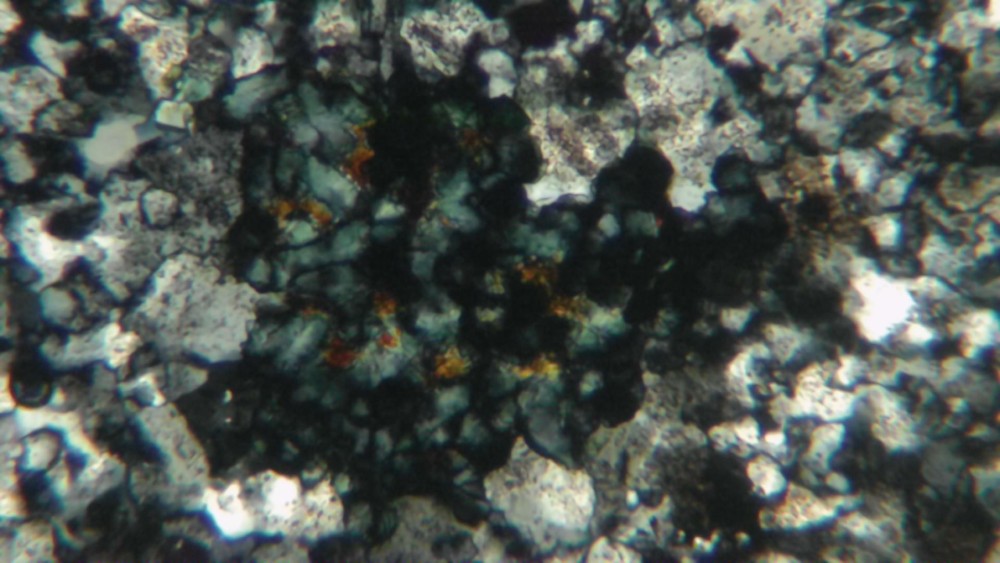

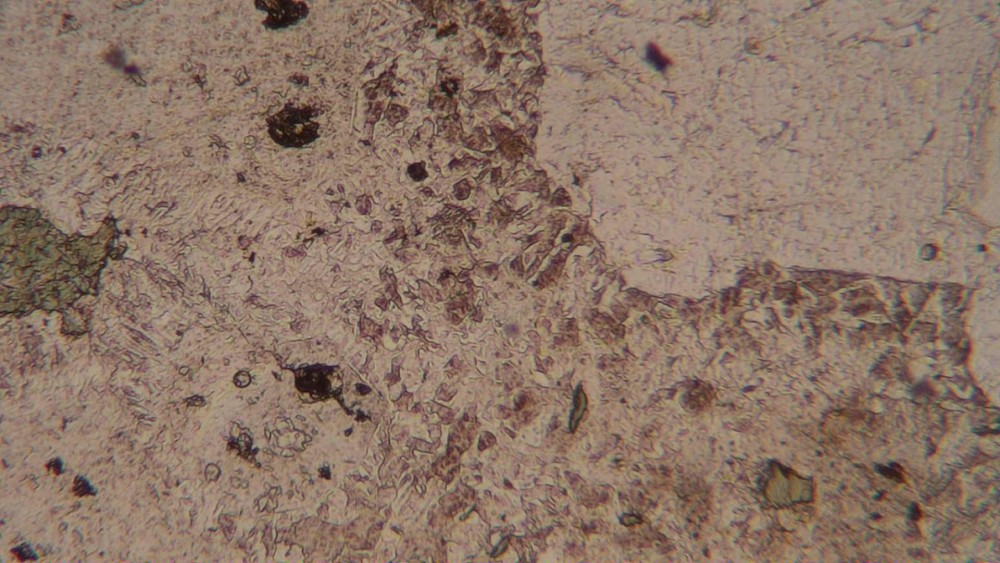

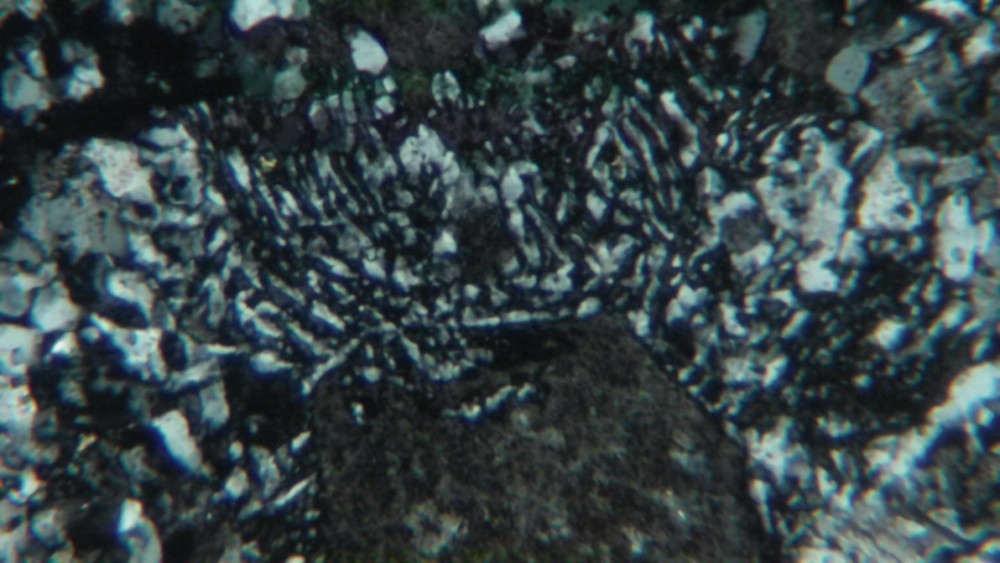

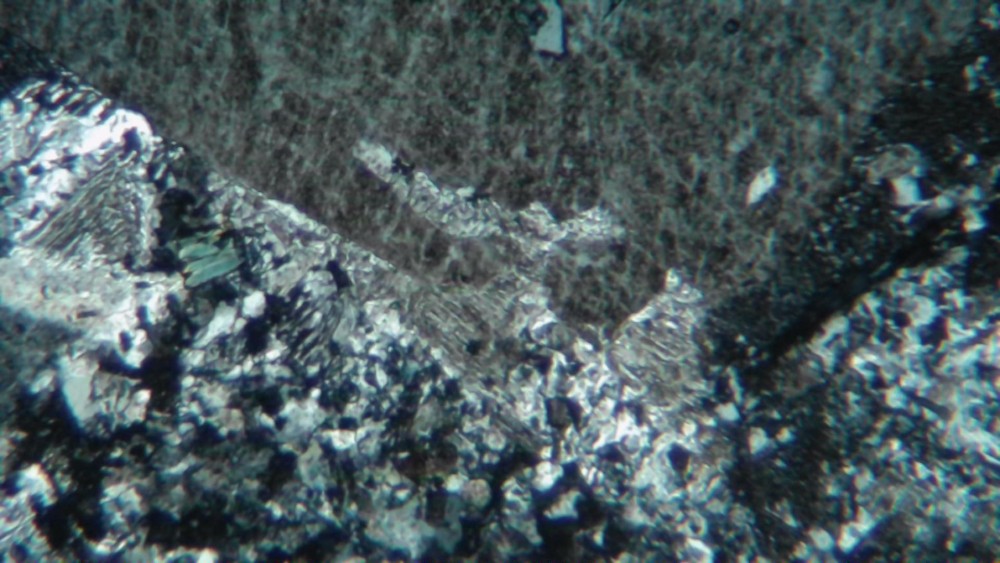

Je reprends la lame pour montrer comment cette texture evolue quand on se déplace dans l'échantillon. Quand on s'éloigne un peu de la bordure des quartz, l'intercroissance quartz-feldspath prend un aspect nettement plus vermiculé : En bordure des plagioclases, on trouve cette variante plus fine : Et en bordure du feldspath potassique, ces formes-ci, encore plus fines, voire "plumeuses" NB: sur ce dernier détail, on voit en fait un golfe de corrosion dans le K feldspath Et une dernière autour d'un K feldspath (chagriné, en bas au centre) : Et, cette fois, c'est le feldspath potassique de l'intercroissance qui partage son orientation optique avec celle du phénocristal adjacent : 20211217-113111-129-converted.mp4 Dans tous les cas, on a affaire, je pense, à une intercroissance biminérale (quartz +K feldspath) et même si l'aspect et le grain sont variables et pas très orthodoxes, je crois que ça relève d'une texture type "granophyre" ou micropegmatite graphique. Le fait que l'on voie cette intercroissance en auréole autour de quartz et/ou de feldspaths qui ont l'air corrodés me fait penser que c'est la partie des phéno (ou xéno) cristaux qui a fondu en partie et qui recristallise sous cette forme. -

enclaves diverses du Puy Gonnard (Beaunit)

phoscorite a répondu à un sujet de kilauea1011 dans Roche et pétrographie

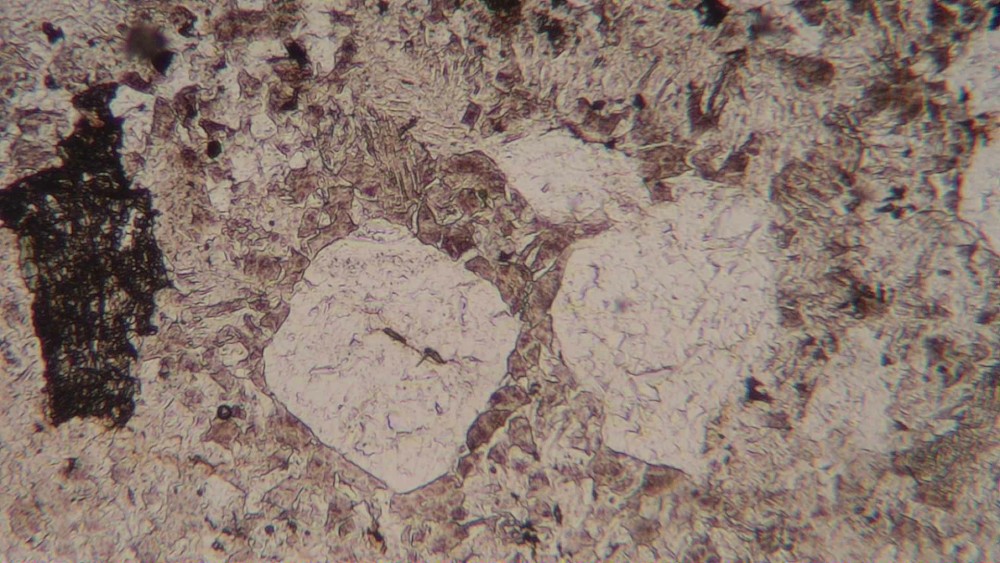

Bonsoir Pas facile d'identifier comme ça. Ca a l'air grenu, plutonique ou métamorphique. On s'attend à ce que des xénolithes à minéralogie initiale de granite ou de gneiss soient partiellement fondus, et plus ou moins recristallisés. Il y a deux voies possibles, pour se faire une idée plus précise : l'analyse chimique et la lame mince. Les textures de ces xénolithes sont souvent assez spectaculaires au microscope, par exemple celle-ci, d'un granite en enclave dans un basalte (St-Pierre Eynac) et en cathodoluminescence (rouge = quartz relique, jaune = plagio relique, bleu = Kfeldspath recristallisé)