Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 25>29 juin 2025 ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

2535 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

les dépots de sel dans les mines

phoscorite a répondu à un sujet de lampote dans Roche et pétrographie

Bonjour Si vous avez des objections par rapport à cette hypothèse génétique, ou si vous pensez avoir une interprétation alternative à proposer, n’hésitez pas. Même si les conclusions diffèrent, le raisonnement qui y mène est souvent instructif, surtout s'il n'est pas conventionnel. Pour ce qui est de la potasse, ça ne peut pas être le résultat de l'évaporation à elle seule, même dans le modèle "standard". Comme la halite (NaCl) et la sylvite (KCl) ont des solubilités différentes, il me semble qu'il faut envisager une ségrégation entre Na et K par un aquifère mobile, ou quelque chose d'approchant. -

Bonjour Ça ressemble a un galet, mais la patine n'ai de pas pour se faire une idee. Grès, roche basique ? Pouvez-vous la casser ?

-

les dépots de sel dans les mines

phoscorite a répondu à un sujet de lampote dans Roche et pétrographie

C'est bien le cas, c'est une anomalie, mais ce n'est quand même pas le seul endroit de la planète a se retrouver en dessous du niveau marin. Combien de temps ça va durer avant qu'elle ne soit envahie par de l'eau de mer ? Ou que le climat change et qu'elle se remplisse a nouveau ? On ne sait pas. Je ne connais pas ce site, mais je ne saisis pas ou est l'anomalie. -

Pseudomorphose almandins dans pegmatite Pyrénées Orientales ?

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Roche et pétrographie

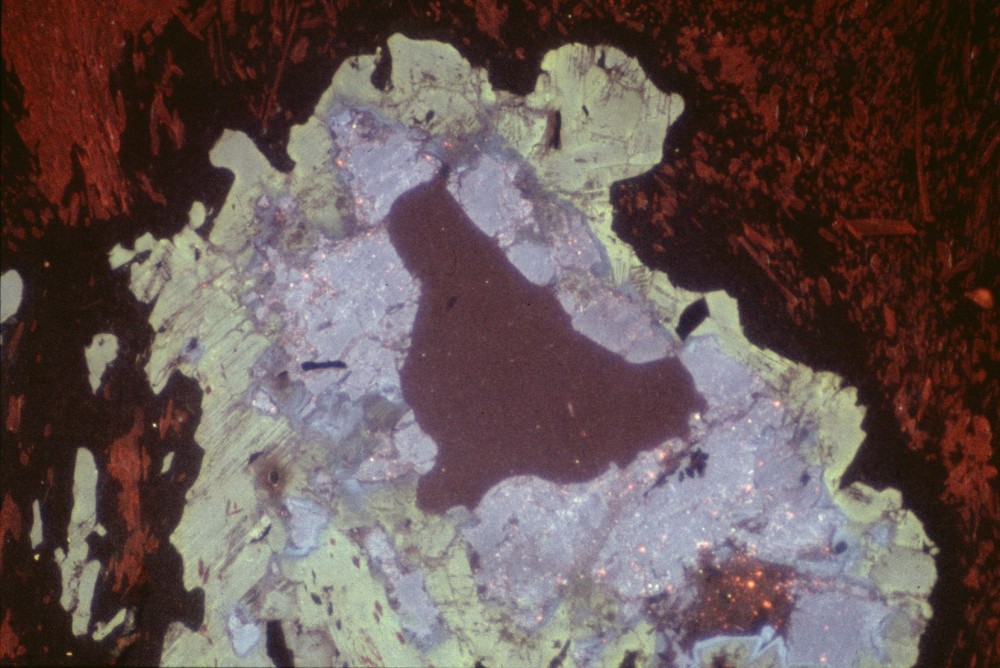

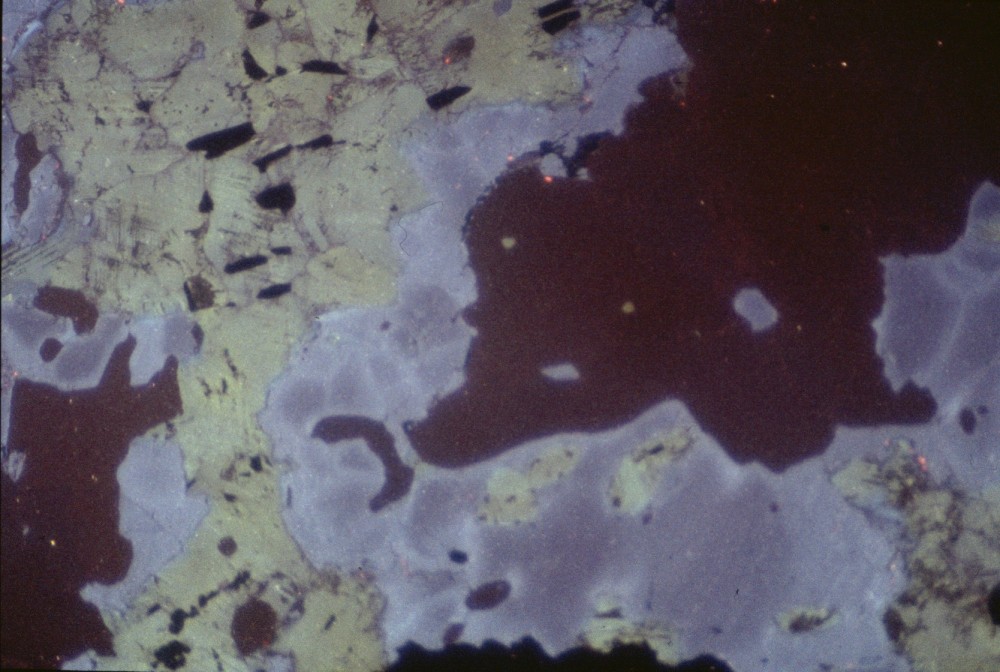

Tout en bas, au centre, c'est bien possible, mais l'un des réseaux peut aussi représenter les traces du sciage, la section n'a pas été rectifiée. J'espère bien que le labo ne va pas rater cette lame... Pour la poupée russe, dont il existe des équivalents en bas à droite du sucre, j'ai une autre hypothèse : le cœur gris ressemble bien à du quartz, et la couronne à du feldspath (potassique, je présume). Je me suis demandé si ce n'était pas le feldspath K qui était en train de grignoter du quartz. Je sais, ça a l'air un peu délirant, mais j'ai déjà vu ça dans les migmatites du Velay, dans le même caillou ou l'on voyait des pseudomorphoses de grenat et/ou de sillimanite en cordiérite et/ou plagioclase. J'explique un peu d’où vient cette idée. On est dans des migmatites, rubanées avec des leucosomes et des mélanosomes. En cathodo, ça donnait ceci : Au centre de la cocarde, gris sombre, c'est du quartz Première couronne, bleue, du feldspath potassique. Deuxième couronne, vert jaune, c'est du plagioclase avec des inclusions de biotite (noire) ou un peu de sillimanite (rouge) Et entre la sillimanite massive (rouge) et le plagioclase, il y a un liseré de cordiérite (noire en cathodo, elle contient du Fe) Une autre du même tonneau, mais sans les silicates d'Al : L'aspect corrodé du quartz est encore plus frappant. Quand j'avais vu ça, je m’étais fait la remarque qu'il y avait une certaine logique chimique dans cette zonation minéralogique : dans la séquence : sillimanite/cordiérite/plagioclase/feldspath K/quartz le rapport Si/Al varie de manière monotone. La sillimanite est dans des mélanosomes (le coté riche en Al), et le quartz dans des leucosomes (le coté riche en Si) C'est très spéculatif, mais si une solution aqueuse essaye de transformer les silicates d'Al en plagioclase du coté mélanosome, il faut bien qu'elle apporte de la silice, et une solution "économique" est de l'emprunter dans les niveau siliceux adjacents en transformant du quartz en feldspath K... -

Une photo peut-etre ?

-

Pseudomorphose almandins dans pegmatite Pyrénées Orientales ?

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Roche et pétrographie

Bien vu. Si pseudomorphose il y a, elle peut etre polyminérale. Le blanc est probablement du feldspath, mais je m'attends à trouver aussi de la cordiérite dans cet assemblage. Ci joint la photo non commentée, dont la definition est un peu meilleure. -

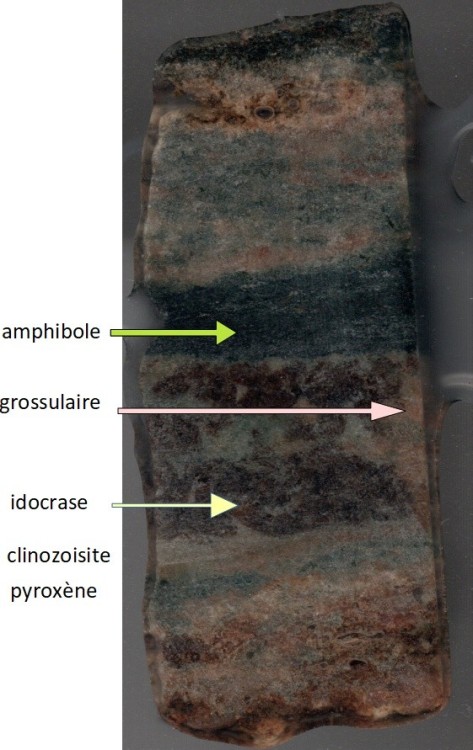

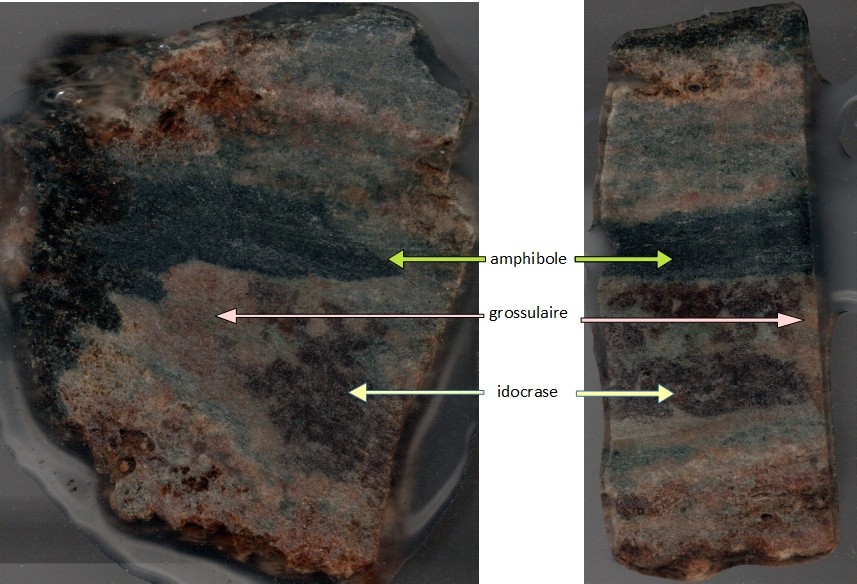

Tres jolis ces grenats. Je me demande s'ils ne pseudomorphosent pas de l'idocrase, ce ne serait pas la premiere fois. Peut-etre que la lame mince nous le dira. Quand je parlais de clinozoïsite, c’était plutôt une conjecture, et je pensais surtout au petit liseré crème que l'on voit entre l'idocrase et le pyroxène

-

Pseudomorphose almandins dans pegmatite Pyrénées Orientales ?

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Roche et pétrographie

Après un petit coup de scie, voici le sucre (juste posé sur la vitre du scanner avec un film de protection et une goute d'eau) Il faut un peu d'imagination pour retrouver les formes qui étaient apparentes en surface, mais on dirait bien une relique de grenat, au cœur de certaines "boulettes" -

Je reviens sur un des morceaux de skarn des PO confié par Alex après un bon coup de scie : Voici une photo de deux faces sciées à angle droit avec des commentaires : On y voit une bande d'idocrasite d’épaisseur centimétrique (minéral brun) encadrée par des bandes verdasson ou il doit y avoir pyroxène et feldspath (ou scapolite, ou clinozoïsite). Ces deux roches représentent peut-être le stade I de la formation du skarn. On distingue sur la droite un premier front de grenatite rose pale (probablement du grossulaire) qui vient envahir l'idocrasite et qui pourrait être le stade II. Puis sur la gauche, une masse sombre d'amphibole monominérale qui forme des doigts de gant à partir d'une veine. Cette amphibole a l'air de se développer préférentiellement au détriment du pyroxène (vert clair) et peut représenter le stade III des transformations. Il est relativement rare de pouvoir établir une chronologie des évènements hydrothermaux sur un seul caillou, mais celui ci a l'air de bonne composition. Deux lames minces sont en cours de fabrication.

-

J'aimerai identifier une pierre.

phoscorite a répondu à un sujet de Lyseria dans Demandes d' identification de minéraux

Peut-etre une base de banc de grès avec des pistes de vers, voire d'autres traces fossiles. Si vous savez d'ou elle provient précisement, consultez la carte geol sur infoterre. http://infoterre.brgm.fr/viewerlite/MainTileForward.do -

les dépots de sel dans les mines

phoscorite a répondu à un sujet de lampote dans Roche et pétrographie

Bonjour Lois a déjà répondu a indirectement cette question. L'eau de mer contient 35 g/litre de sel dissous. Pour obtenir par évaporation un gisement de sel de X tonnes, il faut et il suffit de prendre une masse d'eau de mer de X*1000/35 tonnes et de l'isoler de la mer ouverte (peu importe comment) avant de la laisser sécher. Obtenir une épaisseur de sel conséquente (plutôt qu'une mince couche) pour un gisement demande un peu de patience : il faut que la quantité voulue d'eau de mer entre dans le site du futur gisement (la lagune) mais ne ressorte pas, et il faut recharger la lagune à répétition pour empiler de nombreuses années de dépôt de sel au même endroit. C'est néanmoins possible via le mécanisme de subsidence, dans lequel le dispositif lagunaire côtier s'enfonce doucement (comme la Camargue actuelle) par rapport au niveau marin, ce qui le maintient en position de cul-de-sac par rapport au niveau marin. Les cas ou le sel se déposerait comme un sédiment détritique (par dépôt d'une suspension) doivent se compter sur les doigts d'une main. La cristallisation dans une saumure sur-saturée est plutôt la règle. Et la taille des cristaux a plus à voir avec la cinétique de germination-croissance qu'avec tout autre paramètre. Dans les gisements de sel anciens, il peut y avoir aussi des effets de murissement du sel qui augmentent la taille des cristaux individuels avec le temps (comme dans un glacier la glace évolue dans le temps). -

Aide pour Identifier une roche croix des gardes cannes

phoscorite a répondu à un sujet de Boucharddo dans Roche et pétrographie

Pour les cours, j'en suis resté en gros à Clemens & Vielzeuf 1987 (constraints on melting and magma production in the crust, EPSL v86, p287-306) En faisant de la fusion-deshydratation de métapelite, on obtient effectivement un jus à composition de leucogranite, dont l'abondance est limitée le plus souvent par celle du plagioclase car il faut pas mal de Na2O pour obtenir un jus a T<800°C, et il n'y en a pas trop dans les metapélites. Dans ce cas, OK pour former des leucosomes par fusion partielle, et éventuellement aussi pour les pegmatites entrelardées. Tant que la composition des biotites (Mn/Fe et Fe/Mg) et celle de feldspaths (Rb/K et Sr/Ca) sont assez proche de celle de leurs équivalents dans les séries encaissantes, je n'ai aucun problème avec la fusion partielle et le concept de pegmatite périanatectique. Sur ce point très intéressant mais peu étudié, je n'ai que mes propres observations sur les vaugnérites du Velay (secteur de Monistrol sur Loire). Il y a effectivement des pegmatites dans les essaims de roches basiques (vaugnérites sensu lato) qui sont en enclave dans le granite du Velay. Leur gisement me laisse penser qu'elles s'installent la dedans à la faveur des déformations (les roches basiques sont boudinées, les pegmatites remplissent les ouvertures). Du point de vue mineralogique, l'affaire est tres compliquée du fait des circulations hydrothermales tardi-granitiques qui retouchent pas mal la mineralo des vaugnerites et, aussi, celle des pegmatites. -

Aide pour Identifier une roche croix des gardes cannes

phoscorite a répondu à un sujet de Boucharddo dans Roche et pétrographie

Rebonjour, je m'explique un peu sur cette remarque. A mon sens, l'anatexie est une solution plausible dans le cas ou les pegmatites ont en gros la même minéralogie que les roches métamorphiques encaissantes. Ce n'est pas le cas du champ de pegmatites du cap de Creus, ni de celui (très similaire) des Albères, pour lesquels il faut faire intervenir de la différenciation magmatique très avancée, ce qui implique un déplacement des liquides vers le haut et l'existence d'une masse de matériel parent (caché ou pas) en profondeur. -

Lave volcanique

phoscorite a répondu à un sujet de charliefirecat dans Demandes d' identification de minéraux

Pour les autres enclaves, OK, peridotite. Mais pour celle-ci, je doute : on a l'impression qu'il y a une aureole de réaction entre l'enclave et la roche volcanique (le liseré brun rouge pointé ci-dessous) Et c'est impensable pour une enclave de peridotite (l'olivine ne reagit pas avec le basalte) -

Lave volcanique

phoscorite a répondu à un sujet de charliefirecat dans Demandes d' identification de minéraux

Bien joué. Bon, les inclusions de taille centimétrique avec des cristaux millimétriques entre jaune et vert (olivines) sont bien des péridotites. Par contre, c'est assez douteux pour la grosse inclusion de la dernière photo. Cette dernière inclusion est fissurée comme si elle s'était rétractée, et elle pourrait correspondre a une roche qui a partiellement fondu dans le basalte. Dans la partie gauche de cette inclusion, on voit aussi des cristaux assez gros (que vous aviez cerclés sur la 3° vue) qui pourraient bien être du quartz. Pour avancer, il faudrait essayer d'en détacher un petit fragment et tester sa dureté (est-ce qu'il raye le verre et l'acier ?) Bon grattage. -

Lave volcanique

phoscorite a répondu à un sujet de charliefirecat dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour, olivine effectivement. Ce que l'on voit sur les photos, ce sont des enclaves de péridotite (roches a olivine majoritaire en provenance du manteau) dans un basalte. Le basalte contient probablement aussi des cristaux d'olivine formes directement par cristallisation du liquide, mais on ne les voit pas sans grossissement. Sur la troisième photo, a droite de la zone cerclée, la nature de l'enclave est incertaine, c'est peut être un morceau d'une roche autre qu'une peridotite ; pouvez vous la passer sous l'eau, lui mettre un coup de brosse, et refaire une photo ? -

Minéraux bretons et cristaux de Bretagne !

phoscorite a répondu à un sujet de sophil29 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci -

Minéraux bretons et cristaux de Bretagne !

phoscorite a répondu à un sujet de sophil29 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Quelqu'un a-t-il des infos sur le gisement en question. Le BRGM a-t-il publié qq chose ? c'est un Beauvoir bis ? -

Une piste ?

phoscorite a répondu à un sujet de Guillaume 45 dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Votre echantillon montre des couches, ca nous aiguille vers une roche d'origine sedimentaire. Testez la dureté SVP : si ca raye le verre, c'est probablement siliceux. Selon le grain, vous aurez le choix entre un gres plus ou moins cimenté, plus ou moins metamorphique, et une lydienne -

Aide pour identifier une roche trouvée en esterel

phoscorite a répondu à un sujet de Boucharddo dans Roche et pétrographie

Merci pour la photo. Le grain est vraiment fin, à part deux petits points sombres en bas a gauche. Et la cassure montre des surfaces un peu courbes, comme du verre. Donc microgrenu ou aphanitique. Quand au type de roche, dans ces facies tres fins, on ne distingue pas les mineraux, donc c'est tres difficile. La composition peut etre aussi bien celle d'une dacite (sans phenocristaux) que celle d'un materiel intermediaire (microdiorite). Le grain tres fin dans ces enclaves ignées est lié au fait que quand les deux magmas se mettent en place, ils sont a des températures de liquidus assez différentes, et celui qui est le plus basique (plus chaud) se fige au contact de l'autre. -

Je ne sais pas. Pour la lithologie c'est plus simple : Les pics de gamma ray correspondent a des niveaux argileux (c'est le potassium et le thorium des argilites qui donnent de la radioactivite naturelle) Ces niveaux argileux donnent aussi une reponse faible sur le neutron, car celui-ci detecte l'eau contenue dans les pores, et il n'y en a pas beaucoup dans les argilites. Les autres niveaux sont + riches en eau (neutron fort) et doivent correspendre a des roches poreuses (sables).

-

Je doute un peu qu'un cours explique comment analyser une diagraphie réalisée avec toutes les méthodes que tu cites. Mais dans un cours, il y a souvent des exemples, méthode par méthode. Regarde celui-ci : 105307045_GeophyLausanne03diagraphies.pdf