Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

2535 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Des basaltes ,des péridotites et peut être des gabbros

phoscorite a répondu à un sujet de Hugo Duby dans Demandes d' identification de minéraux

basalte à enclaves de péridotite devrait faire l'affaire. -

Inclusions ? Oxydations ? Glaise prisonnière ?

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

Oui, j'ai oublié ça, mais c'est le plus fréquent comme inclusion. Par contre dans la diagenèse ultérieure, si le materiel est repris dans des sediments et enfoui plus profodnement, ces sulfates se retransforment souvent en carbonate. Si mon microscope (pétro polarisant) peut aider... avec plaisir. -

Inclusions ? Oxydations ? Glaise prisonnière ?

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

C'est très chouette, mais on ne peut pas vraiment savoir sans voir la bête au microscope. La première chose a regarder, ce serait de voir si la forme des inclusions est celle de cristaux négatifs (comme pour des inclusions fluides) ou si les inclusions ont des formes propres. Il n'est pas rare que le quartz diagénetique englobe des solides lors de sa croissance. Les quartz bipyramidés du Keuper, par exemple, contiennent souvent des inclusions de sel, de baryte et/ou de calcite. Alors pourquoi pas des argiles... Ici, ils sont repris et cimentes par de la calcite dans les gres Cuisiens du bassin d'Ainsa. -

Morphologie de la dissolution : curiosités experimentales

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

C'est bien le cas, quoique pas dans tous les pyroxènes. Pour le stockage "minéral" du CO2, l'idée est de prendre dans des silicates des cations basiques (Ca, Mg) pour en faire des carbonates avec le CO2 des émissions. Les cibles sont donc tous les silicates Ca-Mg, olivines, pyroxenes, amphiboles, qui ne sont pas vraiment rares dans la nature... D’où un nombre incalculable d'études pour tester la réactivité de ces silicates calciques ou magnésiens et les procédés de cristallisation de carbonates (calcite, dolomie, magnésite) qui ne soient pas trop couteux en énergie. -

Nodule de pyrite dans silex - Pays de Caux (76)

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Minéraux et Minéralogie

Il faudrait trouver un nodule pyriteux à cheval sur le cortex d'un silex et voir si la partie située à l'extérieur du silex a grossi davantage (ou pas) que la partie englobée par le silex. -

Morphologie de la dissolution : curiosités experimentales

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

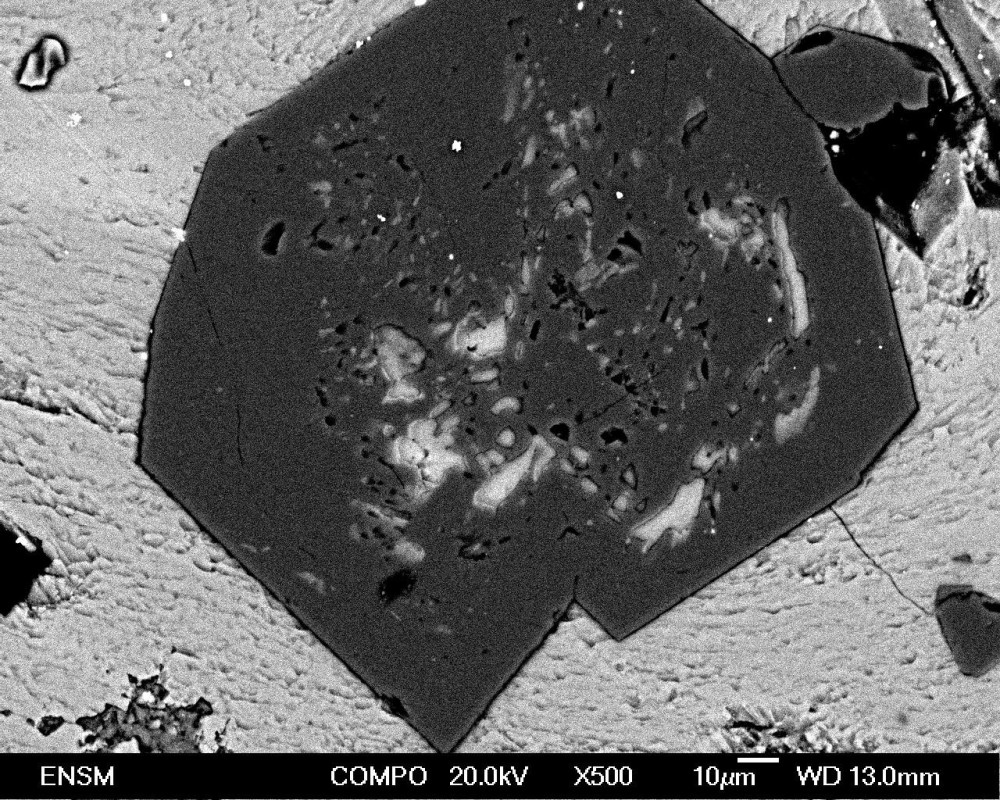

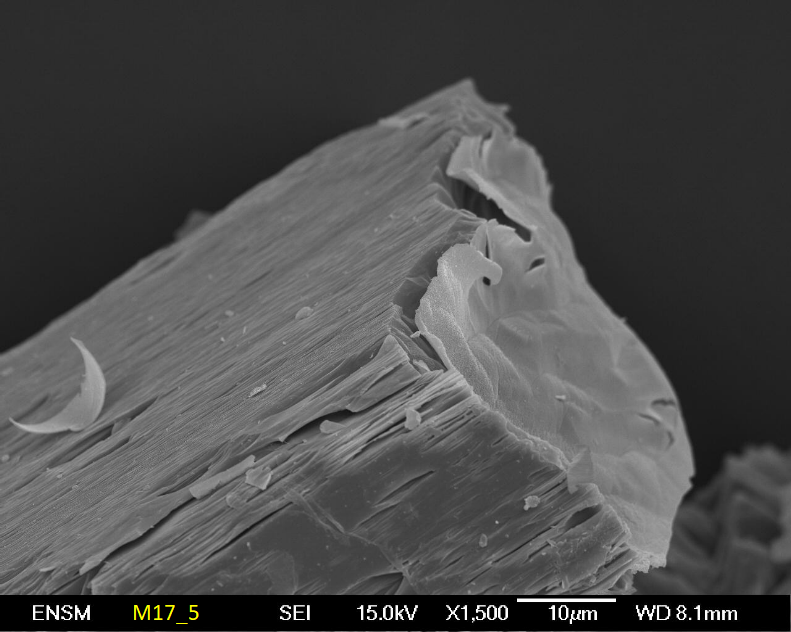

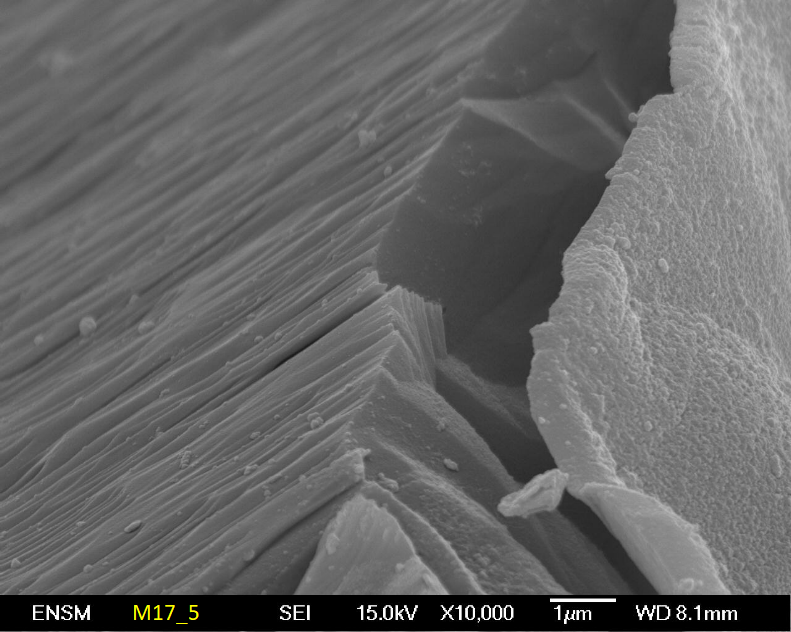

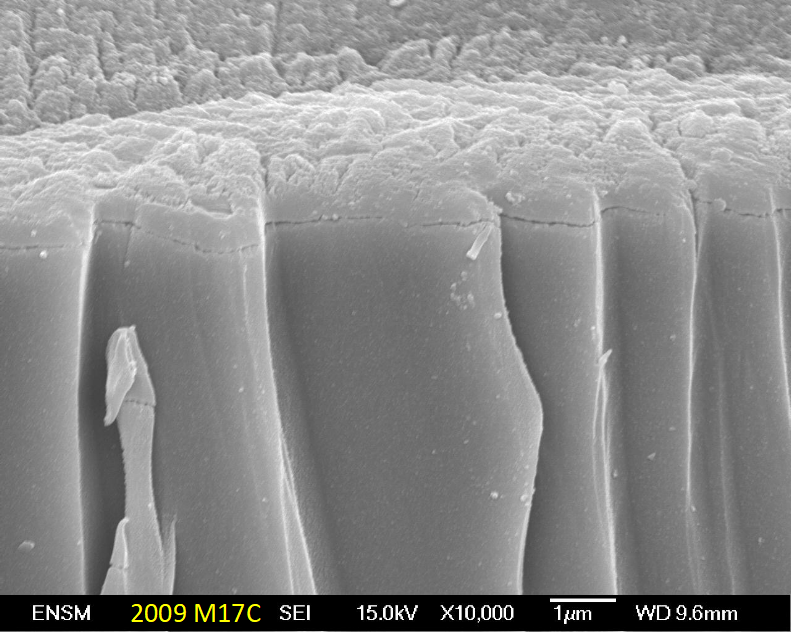

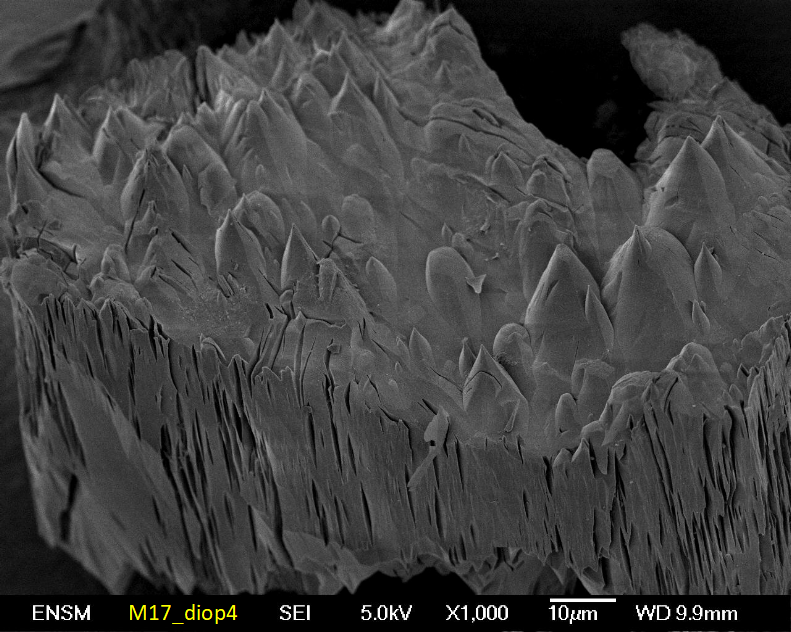

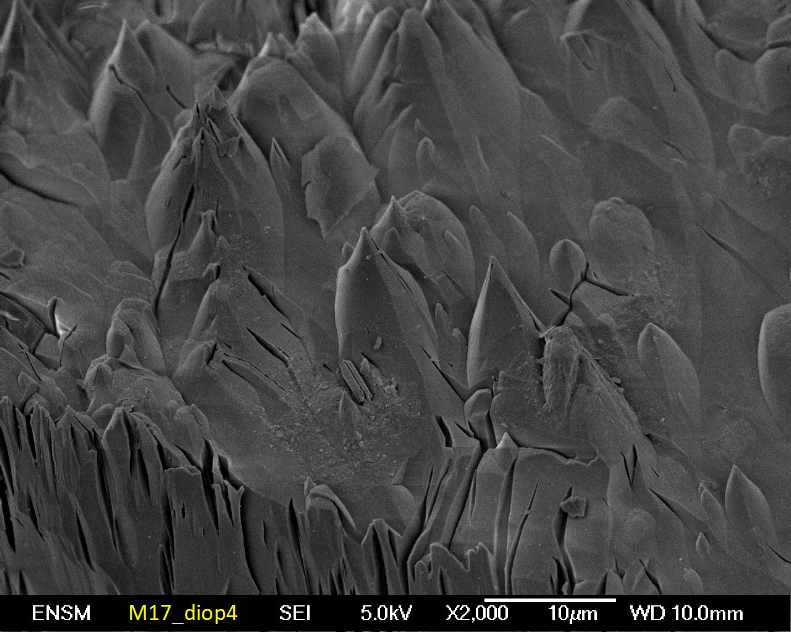

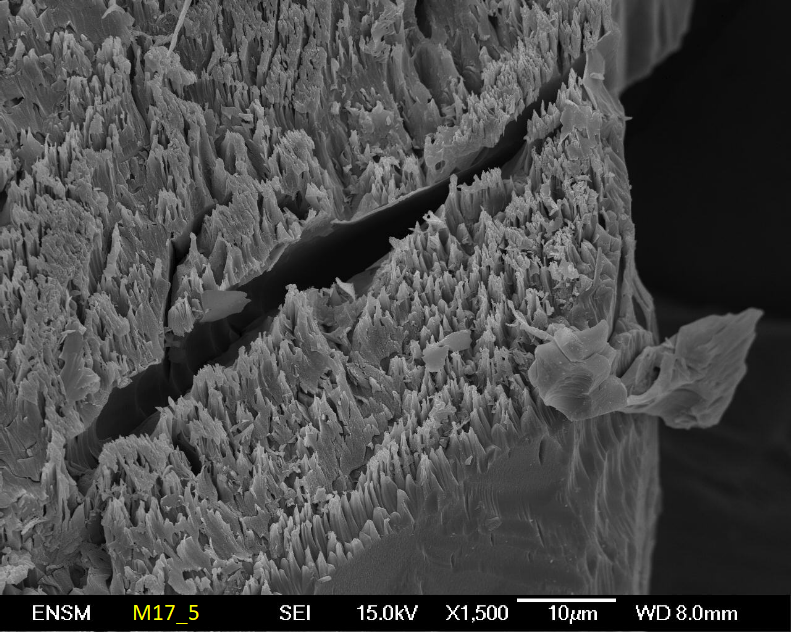

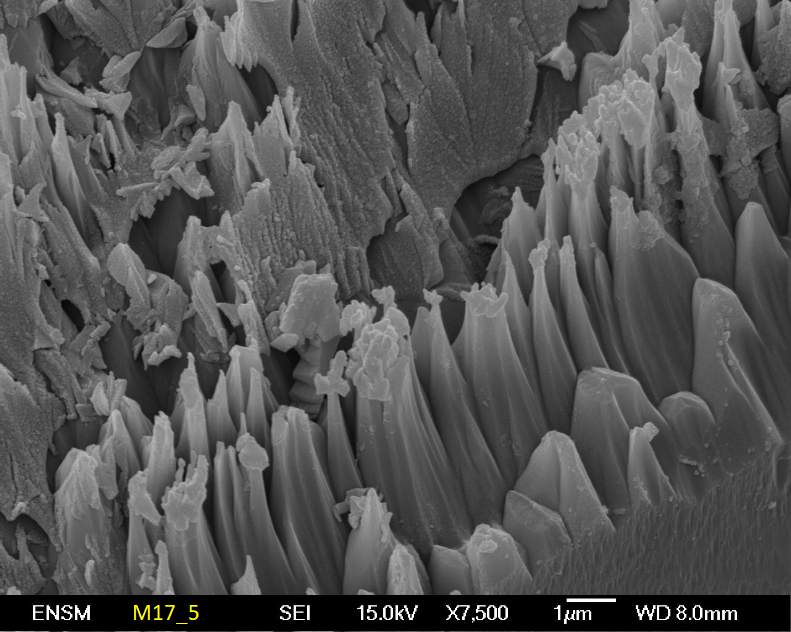

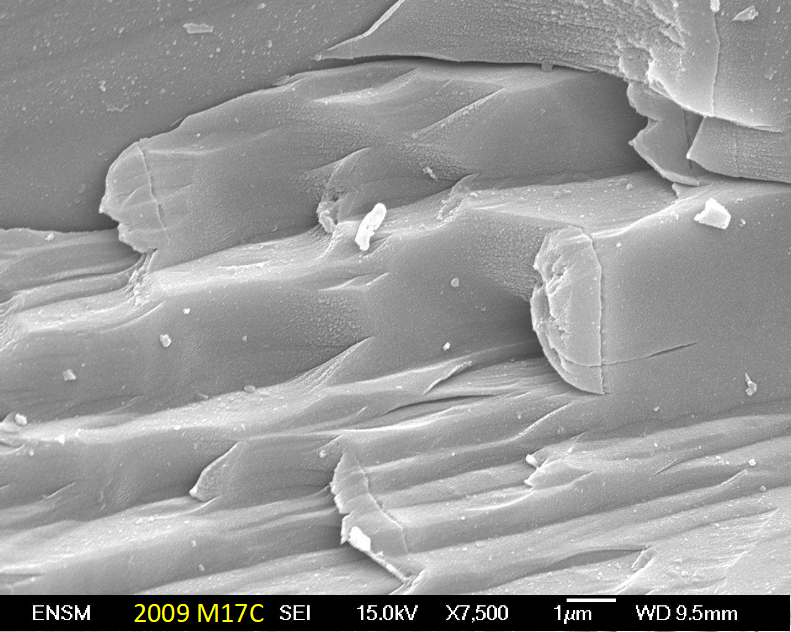

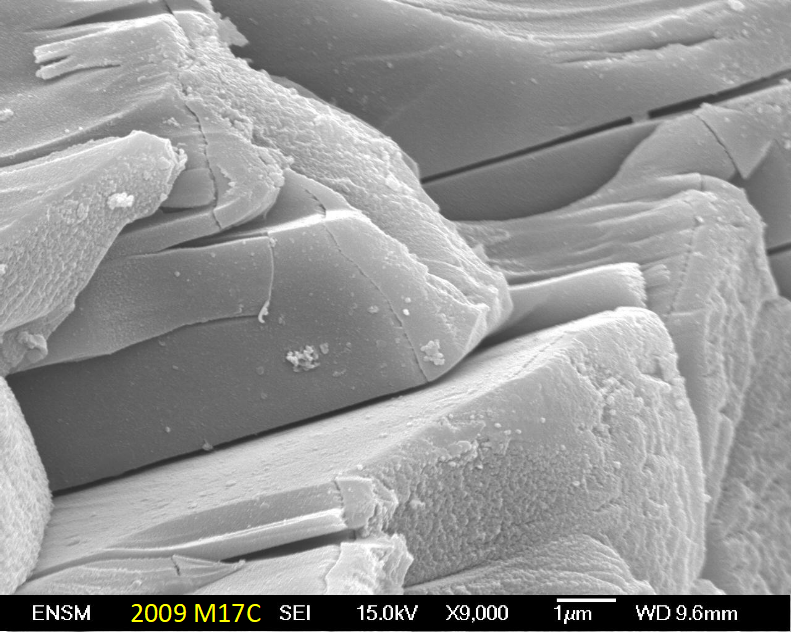

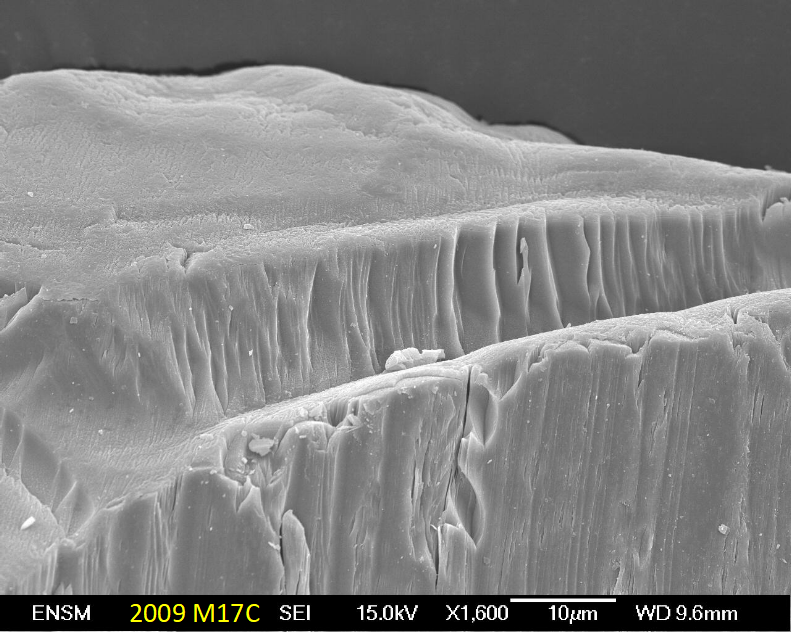

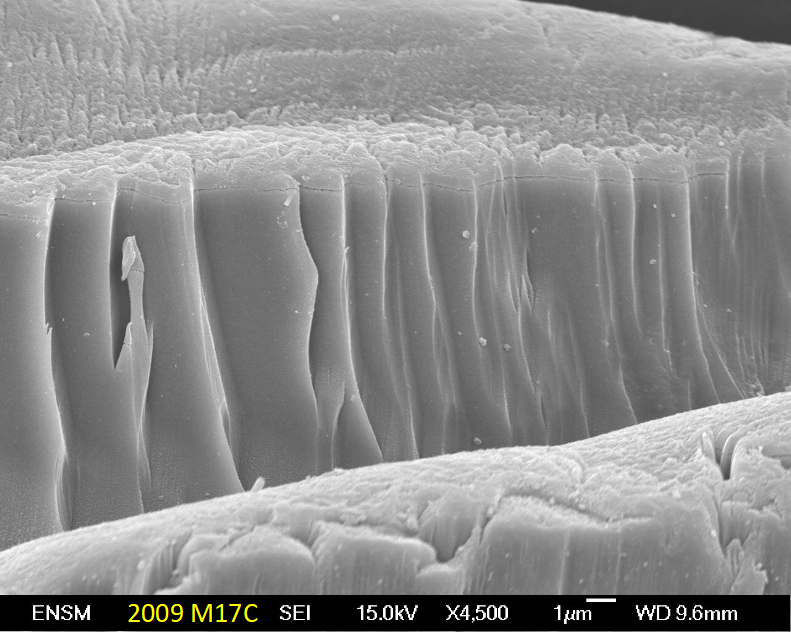

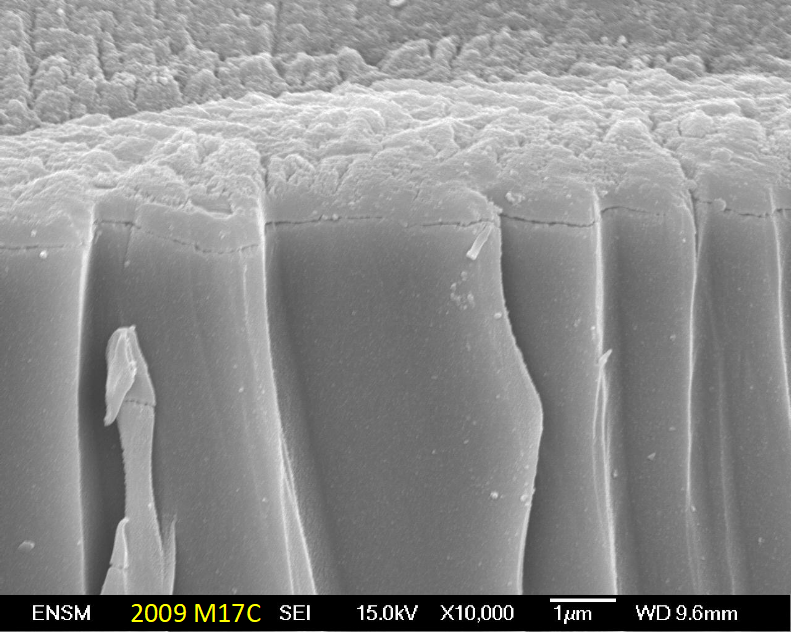

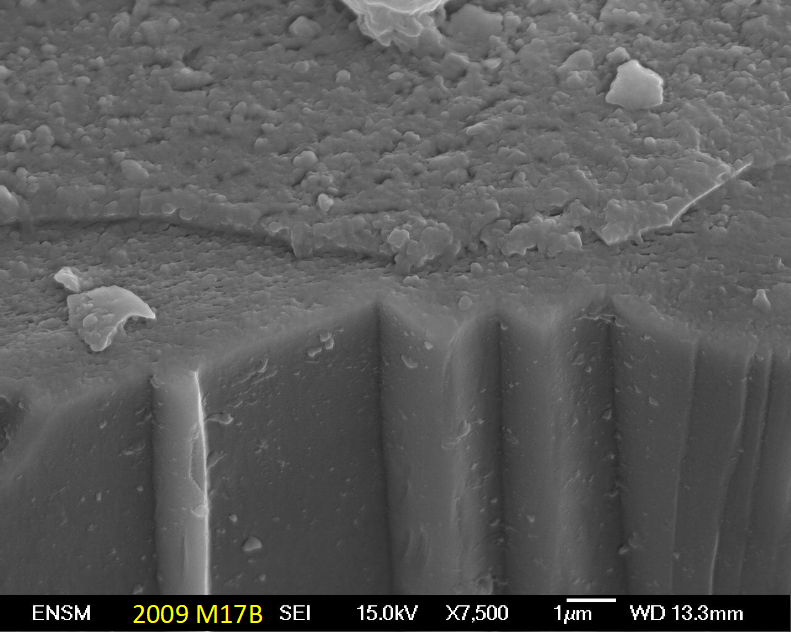

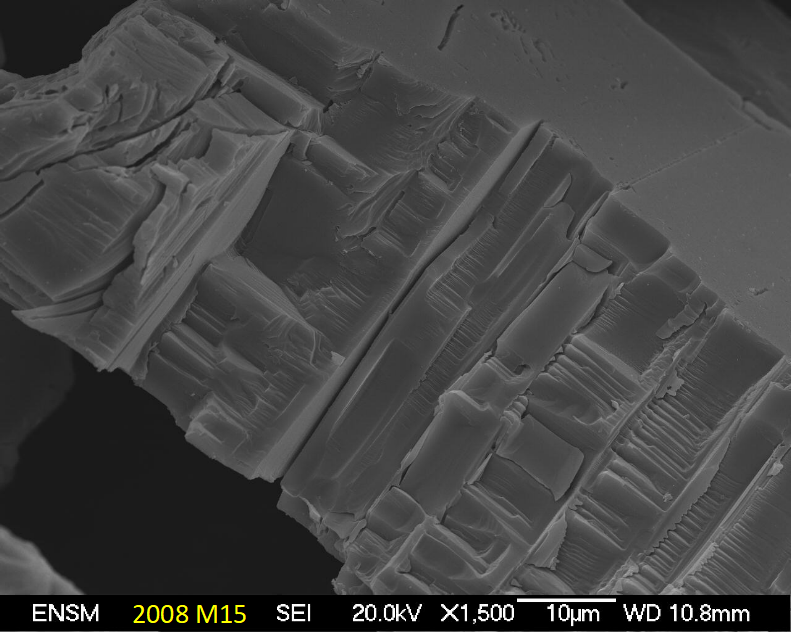

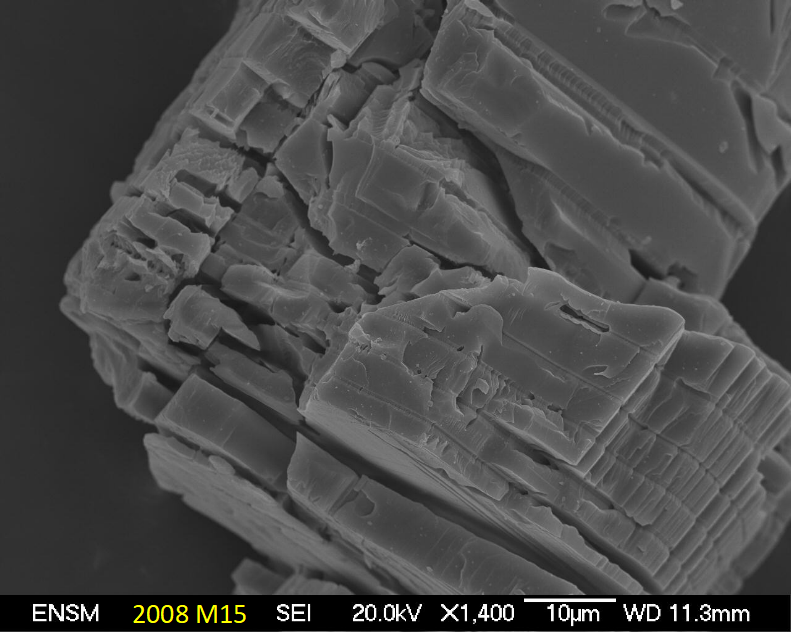

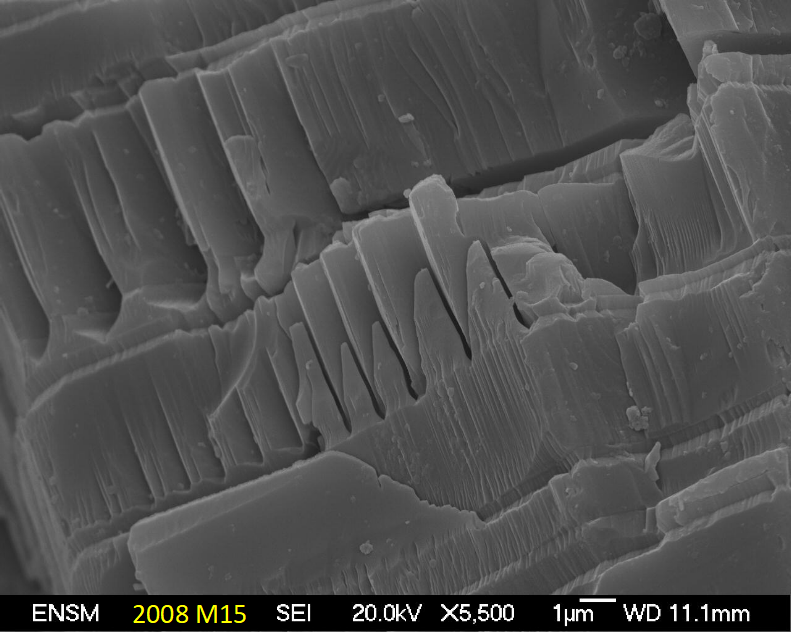

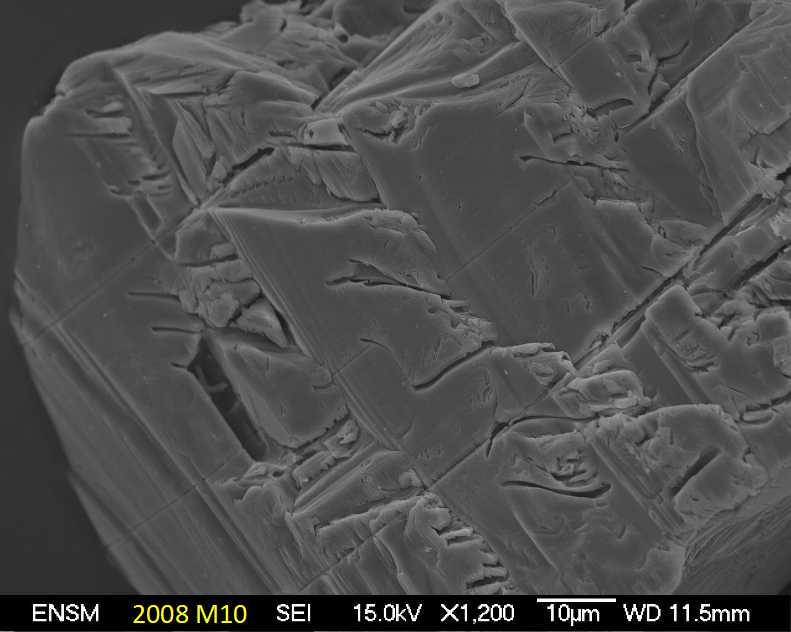

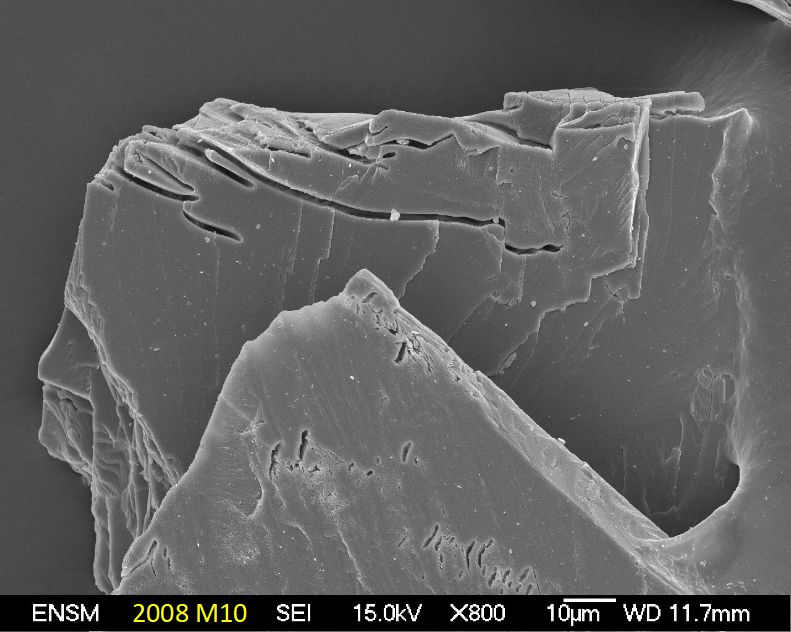

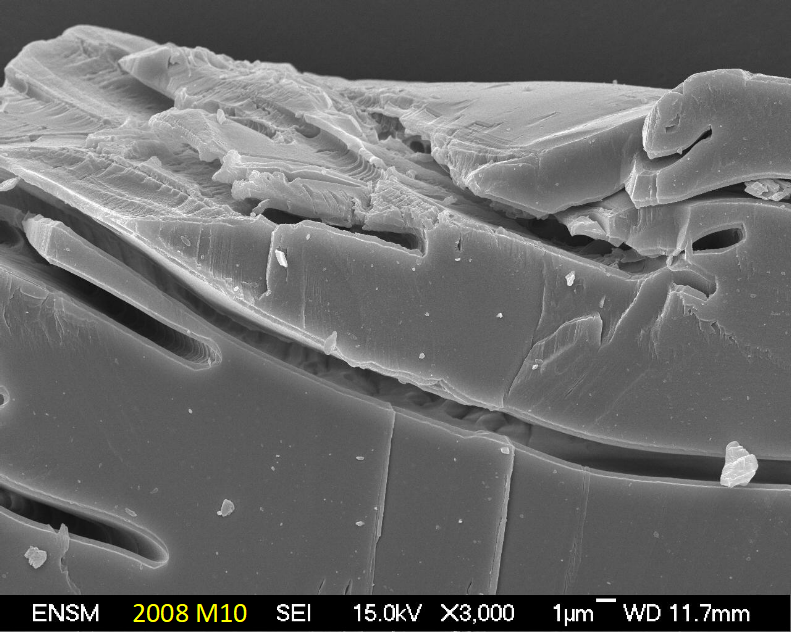

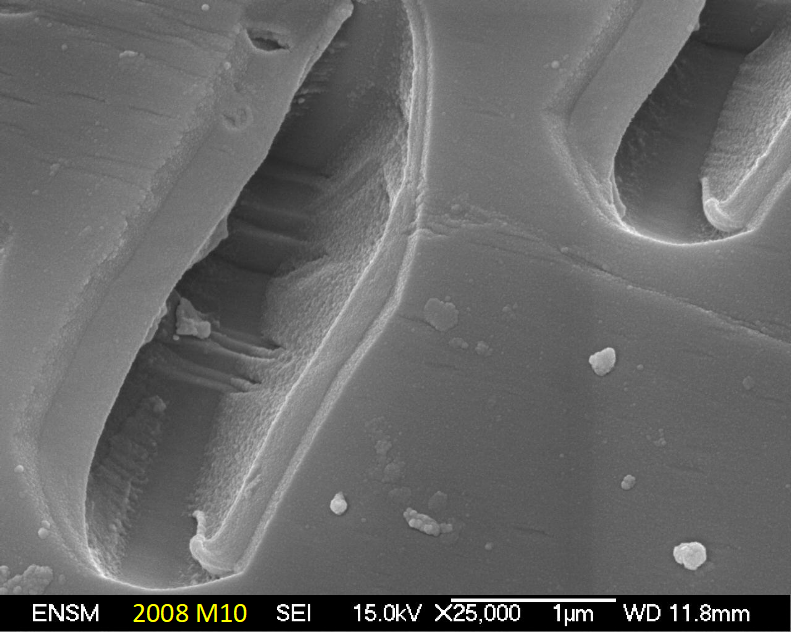

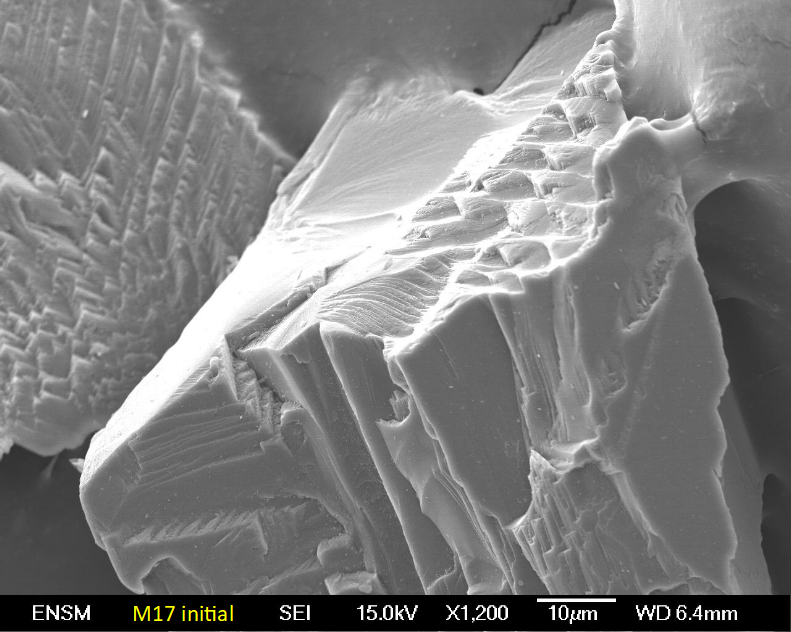

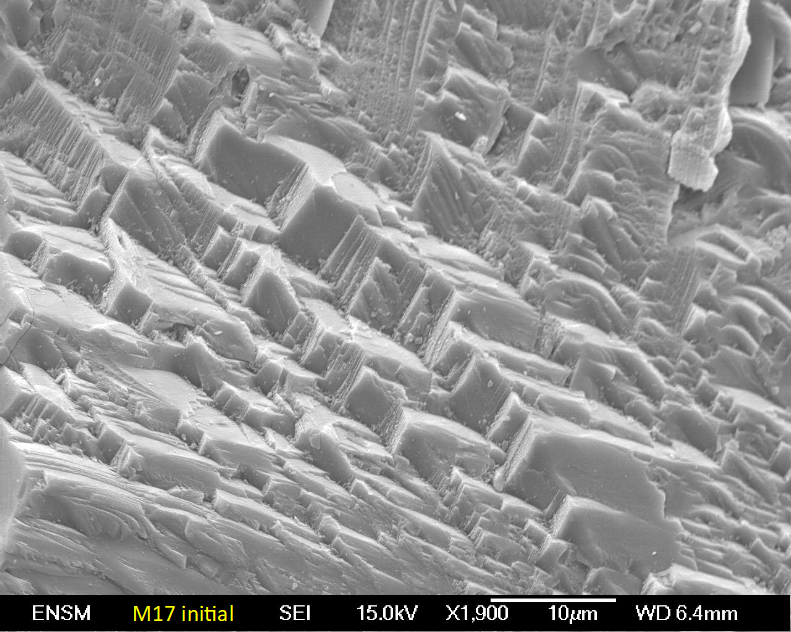

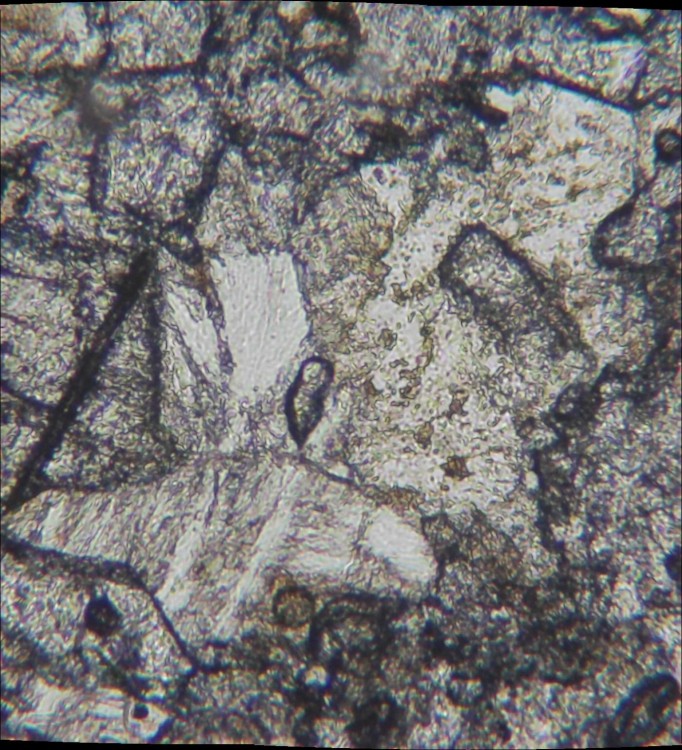

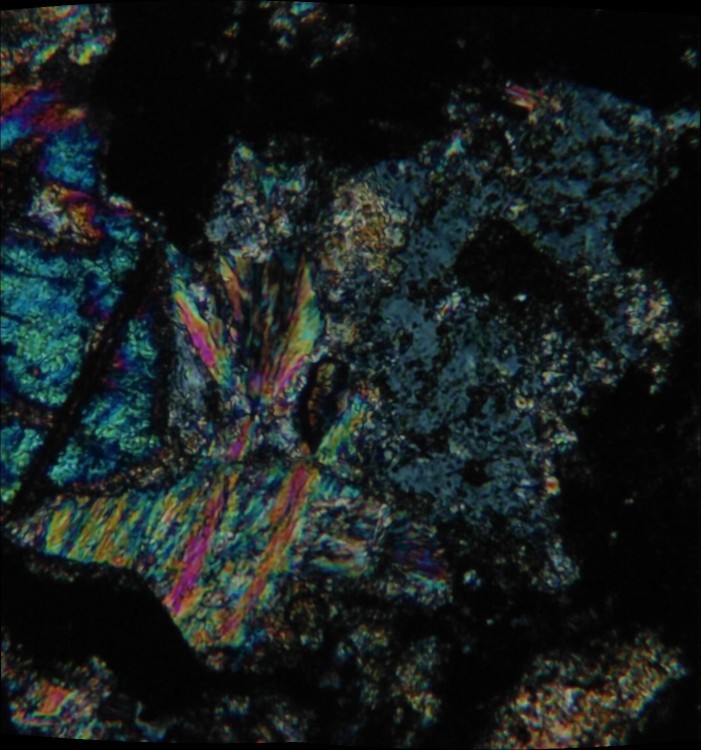

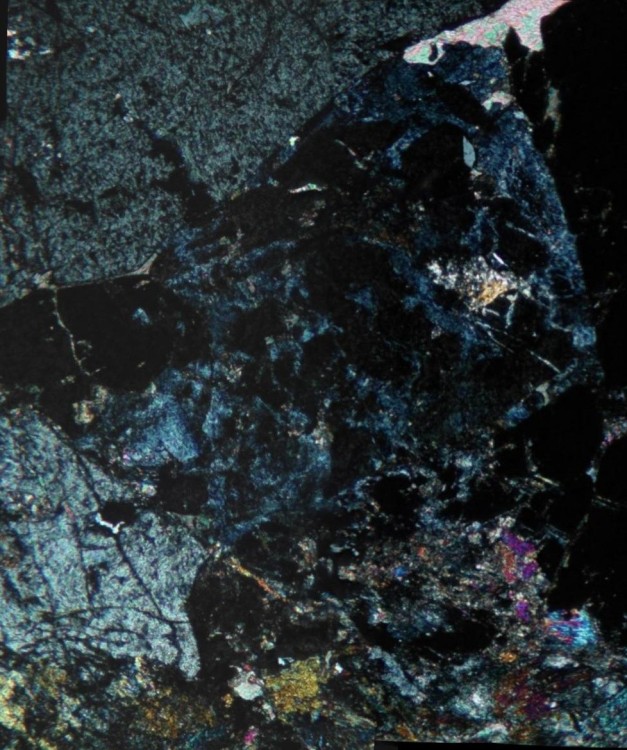

Bonjour à tous, je décode un peu pour ceux qui seraient intéressés. Le minéral attaqué dans cette manip est un pyroxène, du diopside pour être précis : provenance, la mine à phlogopite de Kovdor, Kola, Russie. Les grains initiaux sont issus du concassage/tamisage et ont le plus souvent des formes de baguettes allongées selon l'axe c du cristal. Le point remarquable dans cette dissolution est qu’elle est anisotrope. Sur les surfaces du cristal qui sont transverses sur l'axe c (d'allongement principal), il apparait au début de la manip (quelques heures) une couche de silice amorphe que l'on voit ci-dessus détachée de son substrat (après séchage des grains), mais qui reste évidemment sur la surface pendant la manip, comme sur cette vue déjà postée : La couche de silice amorphe a été identifiée au MEB et par XPS sur cristaux orientés, elle fait dans les 2 microns d'épaisseur et donne cet aspect de moquette sur les surfaces, mais elle n'est présente que sur les surfaces qui coupent l'axe c avec un angle assez fort. Comme à ce stade d'avancement la chimie indique que le bilan de la dissolution est stœchiométrique (le fluide exporte une mole de Ca, une de Mg+Fe pour deux de Si), cela signifie que la couche de silice (probablement hydratée) recule, mais ne change pas d'épaisseur de manière mesurable quand la réaction progresse. A près quelques mois de percolation et >50% de réaction, on obtient des prismes très raccourcis avec une surface transverse sur l'axe c en dômes et bassins ou avec des cheminées de fées dont voici deux exemples typiques. Pour ce qui est des autres surfaces (contenant l'axe c), on observe des etch pits avec des formes discoïdes, mais la réaction dans ces directions contribue trop peu au bilan chimique de la dissolution pour que l'on puisse l'évaluer dans cette manip : il faudrait monter une manip en cristal tournant avec un grain de diopside taillé parallèlement a l'axe c pour avoir une chance de la mesurer. -

Morphologie de la dissolution : curiosités experimentales

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

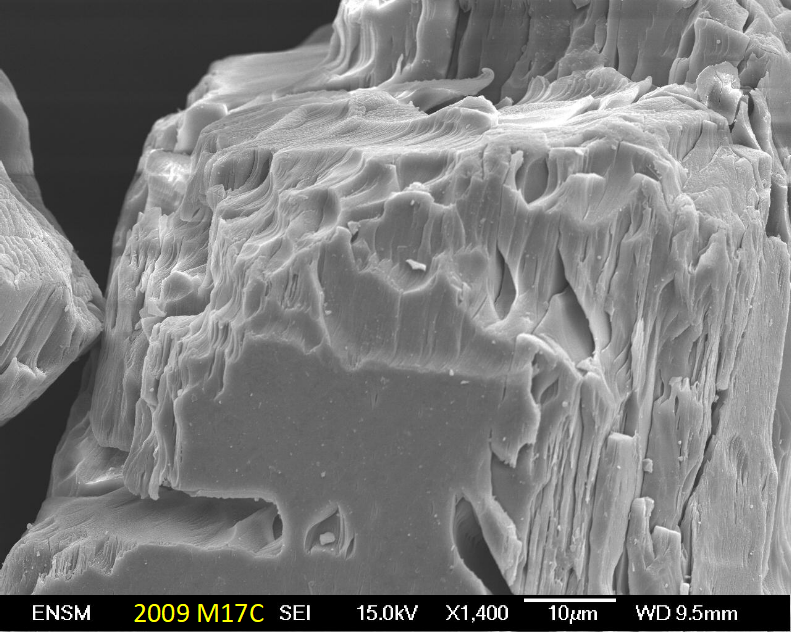

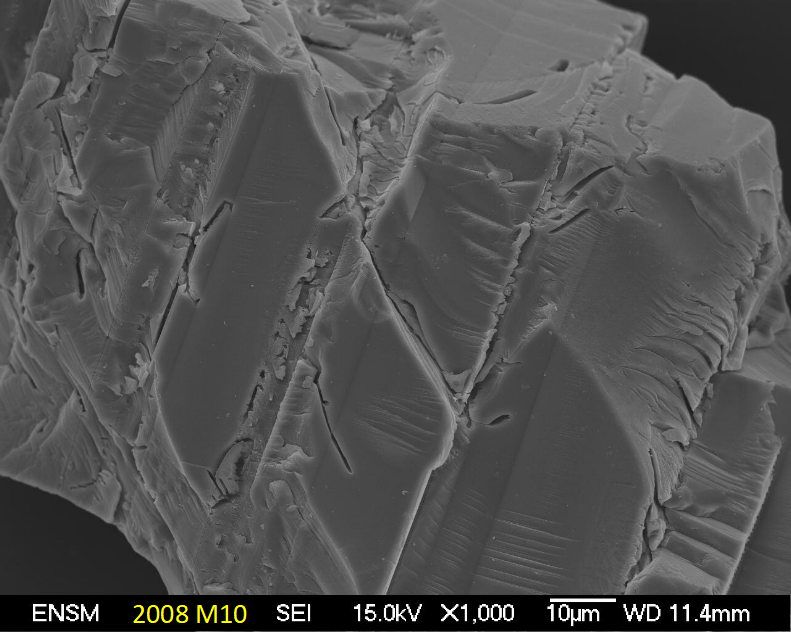

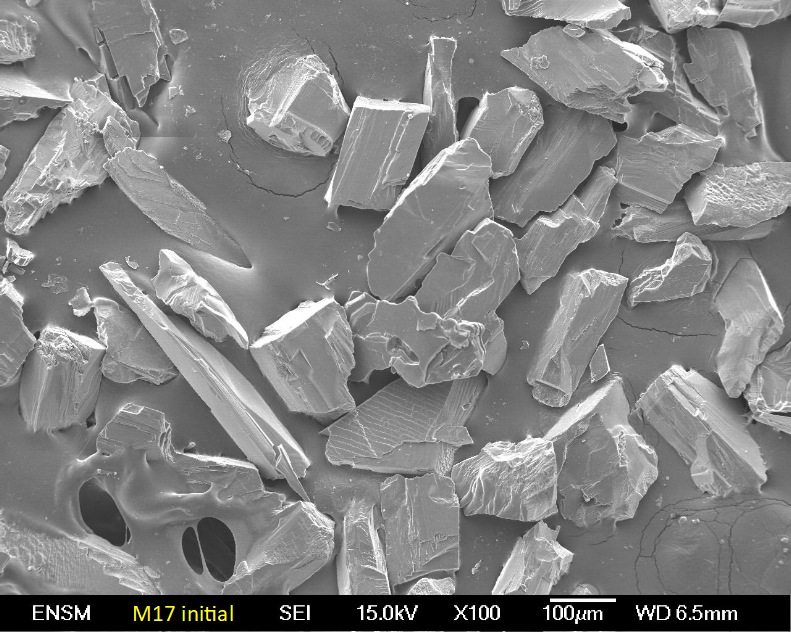

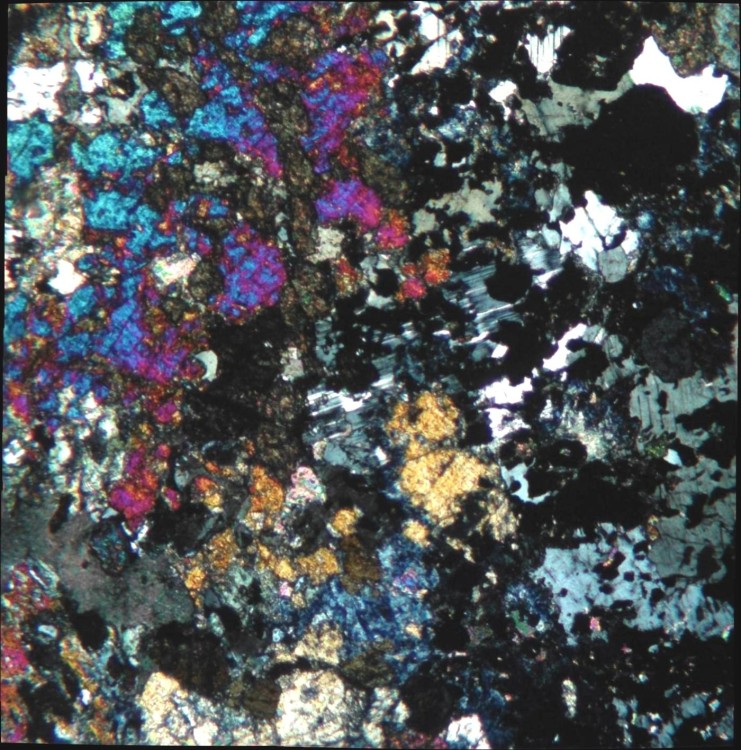

Il y a bien une thèse qui parle de ces manips. Mais ce n'est pas un feldspath. Peut-être les clivages (voire les macles) sont plus parlants sur celles-ci : -

Morphologie de la dissolution : curiosités experimentales

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Eh non, cette fois, ce n'est pas un carbonate. La dissolution du carbonate dans une eau aussi acide et à 60°C se ferait en quelques minutes. Ici, il a fallu des mois, et l'une des manips a duré plus d'un an, sans venir à bout du minéral soumis a la dissolution. Merci pour le lien de la thèse en génie des procédés. Typiquement mon activité en fin de carrière professionnelle. Le minéral qui est attaqué ici n'est pas de l'olivine, mais on n'en est pas très loin. Quelques images supplémentaires des grains attaqués, en espérant piquer votre curiosité... -

Morphologie de la dissolution : curiosités experimentales

phoscorite a répondu à un sujet de phoscorite dans Roche et pétrographie

Et les mêmes après quelques mois dans le percolateur, corrodés par une solution de HNO3 0.01M (pH 2) à 60°C. -

Morphologie de la dissolution : curiosités experimentales

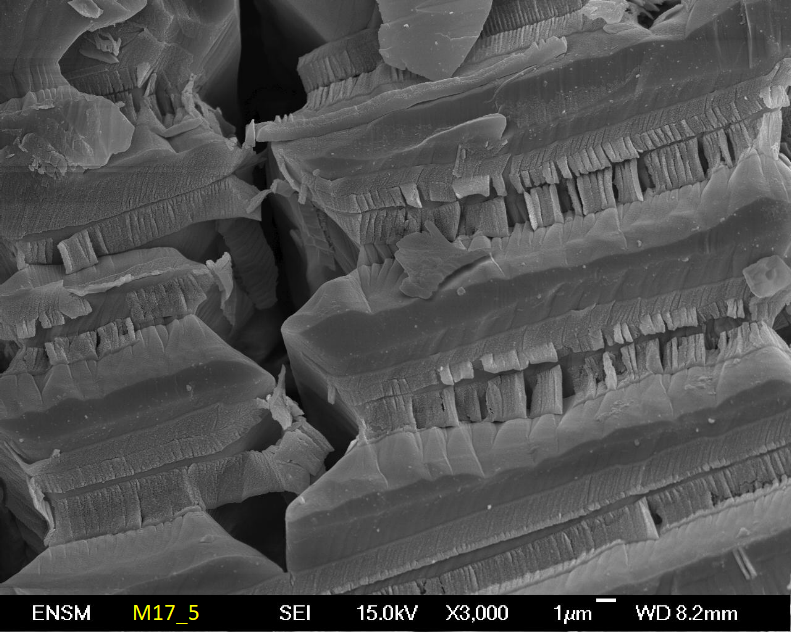

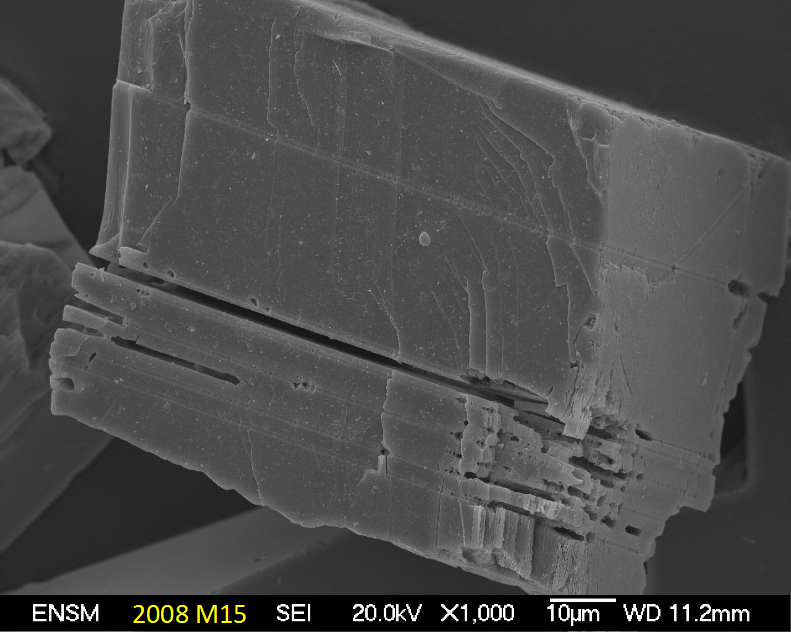

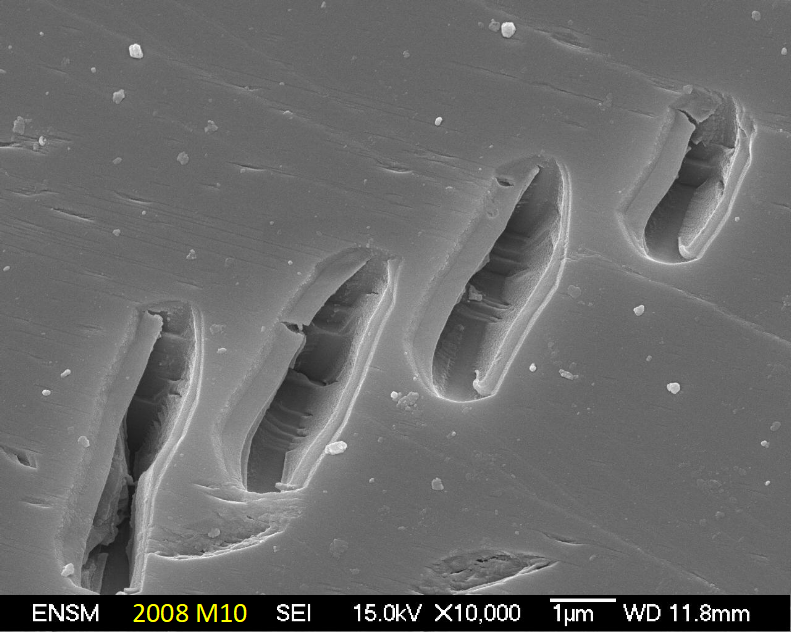

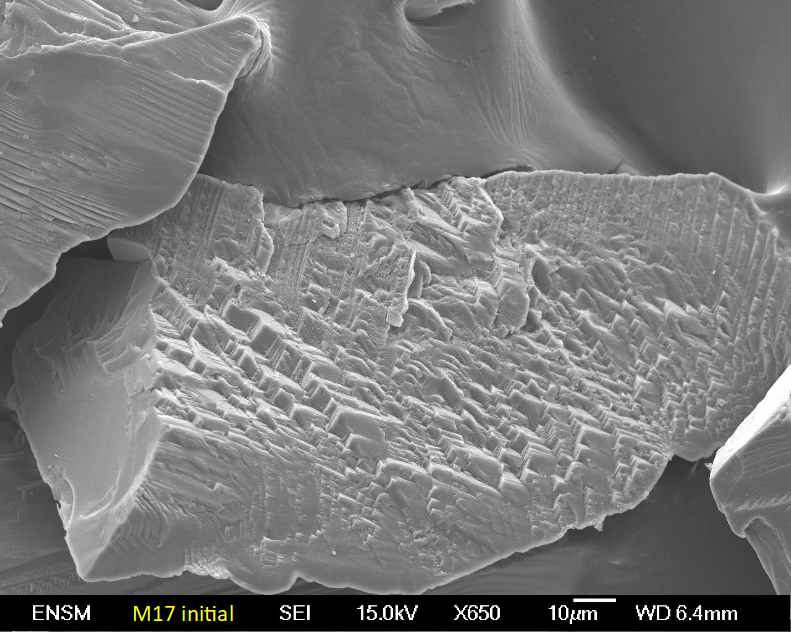

phoscorite a posté un sujet dans Roche et pétrographie

Bonjour Je ressors des cartons les images d'une manip assez ancienne (2008-2010) effectuée dans le cadre de travaux liés à la séquestration du CO2. Elle avait donné des structures de corrosion inattendues et permis de comprendre un peu mieux les mécanismes de dissolution minérale. Voici des photos MEB du matériel qui a été soumis à l'attaque ... Je vous laisse deviner de quel minéral il peut bien s'agir -

Nodule de pyrite dans silex - Pays de Caux (76)

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pourtant, je ne suis pas sur que les gens qui travaillent sur la diagenèse aient bien noté ce point. C'est pourtant très interessant d'un point de vue genetique, ca suggere que dans les deux cas, la transformation de la matiere organique dans la diagenese precoce joue un role important dans la localisation des concretions. C'est un modele standard pour la pyrite (et les autres sulfures de Fe), mais je ne me souviens pas d'avoir trouvé de discussion sur ce role dans le cas de la silice... et pourtant... -

Très intéressant, merci. Le caillou qui contient ça est il poreux ?

-

Fluorine Cristaux aiguilles ?

phoscorite a répondu à un sujet de fee_lyne dans Demandes d' identification de minéraux

Un bon test, c'est encore mieux. -

Fluorine Cristaux aiguilles ?

phoscorite a répondu à un sujet de fee_lyne dans Demandes d' identification de minéraux

-

Fluorine Cristaux aiguilles ?

phoscorite a répondu à un sujet de fee_lyne dans Demandes d' identification de minéraux

Pas expert mais la forme des terminaisons des cristaux ne colle pas avec l'hemimorphite. Sinon, un test simple pour verifier que c'est bien du gypse. Prendre une baguette cassée, et approcher une flamme. Si ca blanchit, c'est du gypse. -

Moi aussi. Regardez les prismes dans le sens de la longueur : s'ils ont une section a peu près triangulaire, c'est probablement de la tourmaline. Mais pas dans une pegmatite, dans un micashiste. Comme un autre silicate d'Al du métamorphisme, la tourmaline peut etre disseminée dans une métapélite.

-

Recherche nom des minéraux

phoscorite a répondu à un sujet de Lankou56 dans Demandes d' identification de minéraux

Sans doute, mais tu pourrais décoder STP ? L'apophyllite, c'est ce qui a l'air quadratique ?, la stilbite, c'est la plaquette un peu jaune ? Pour le premier, j'ai l'impression que c'est un morceau de granite. Le deuxieme ressemble plus a une forme de silice (calcedoine ?) -

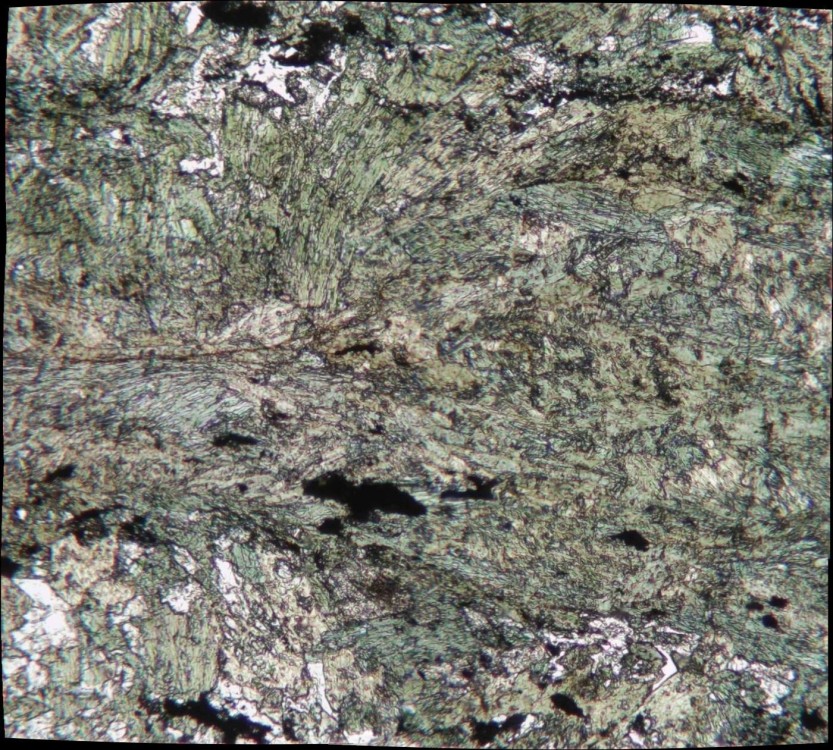

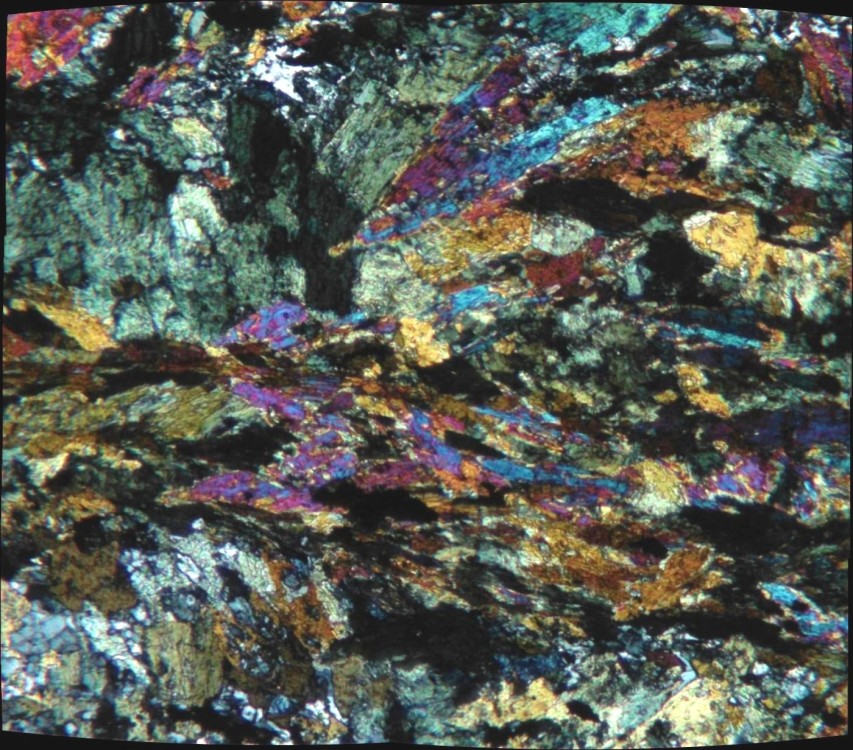

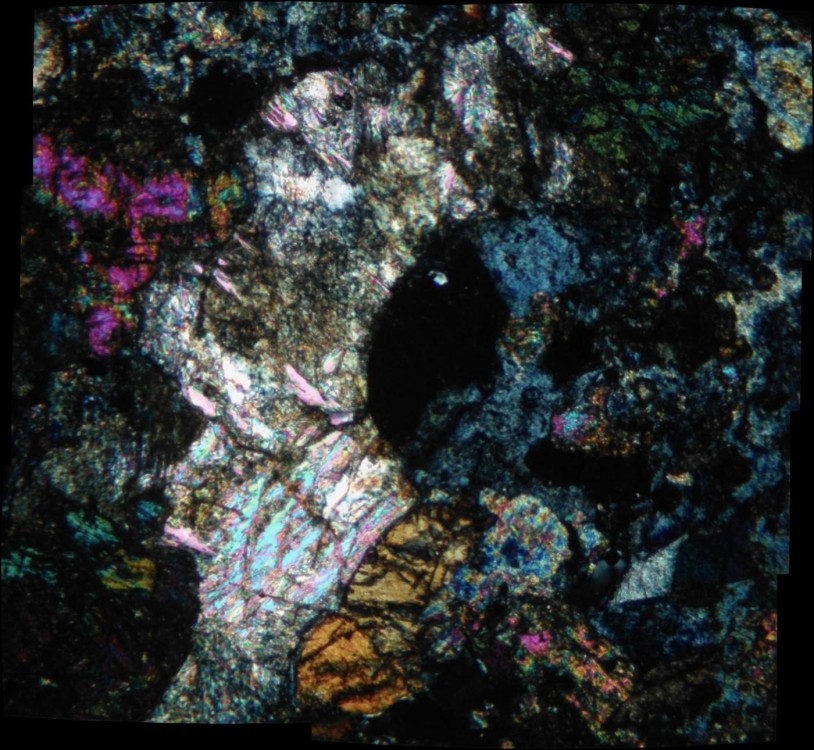

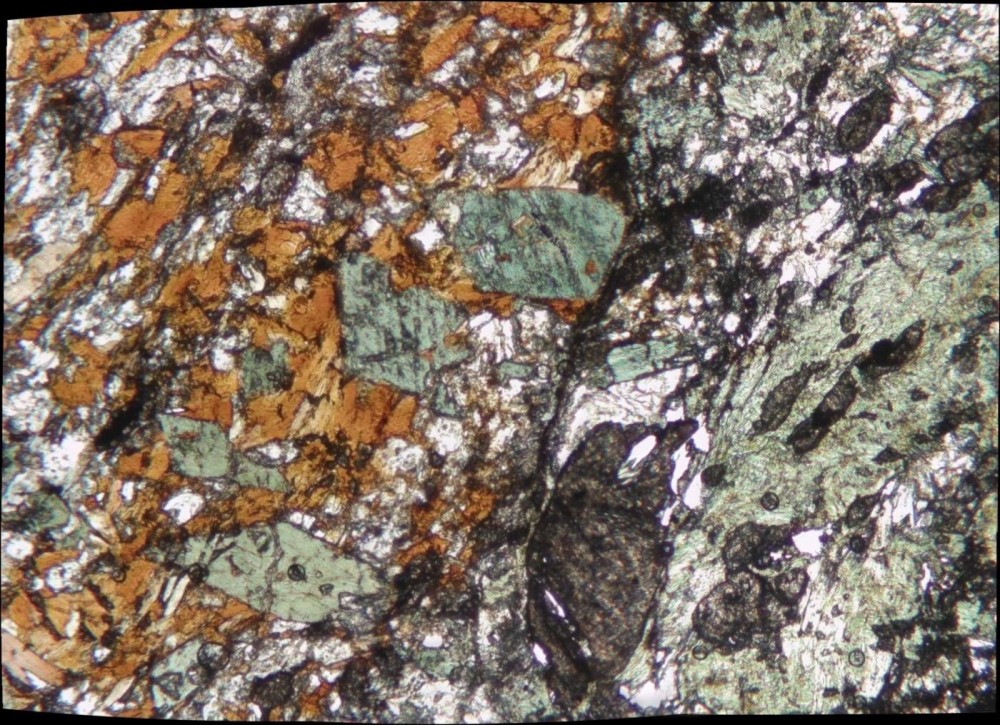

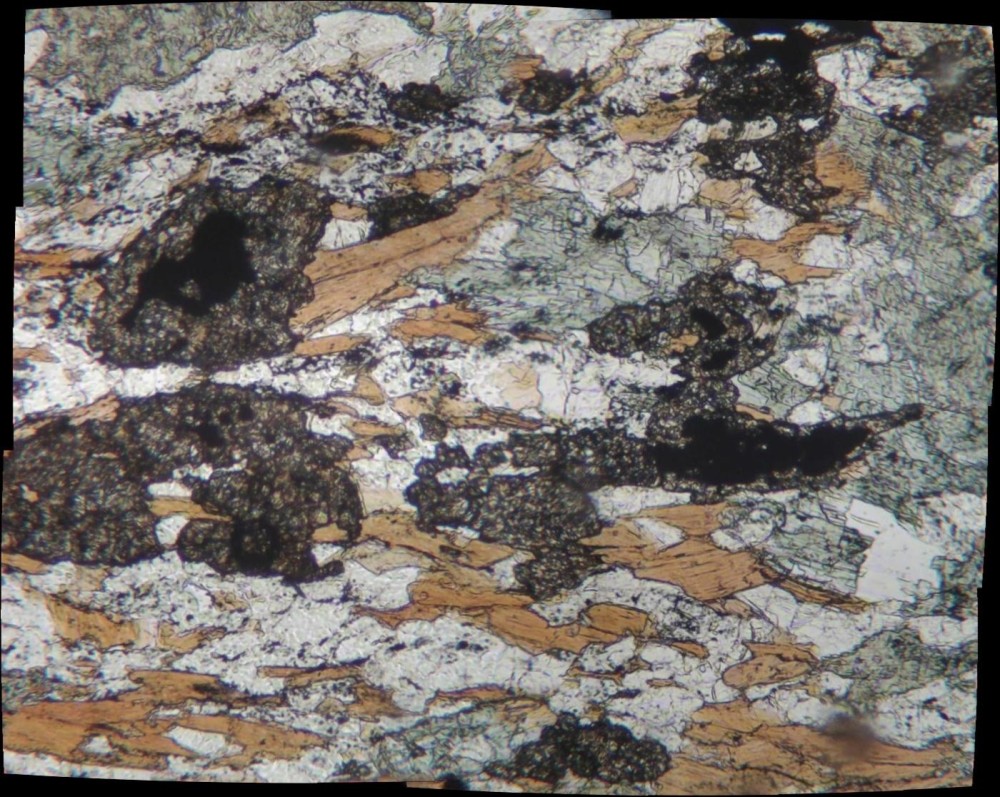

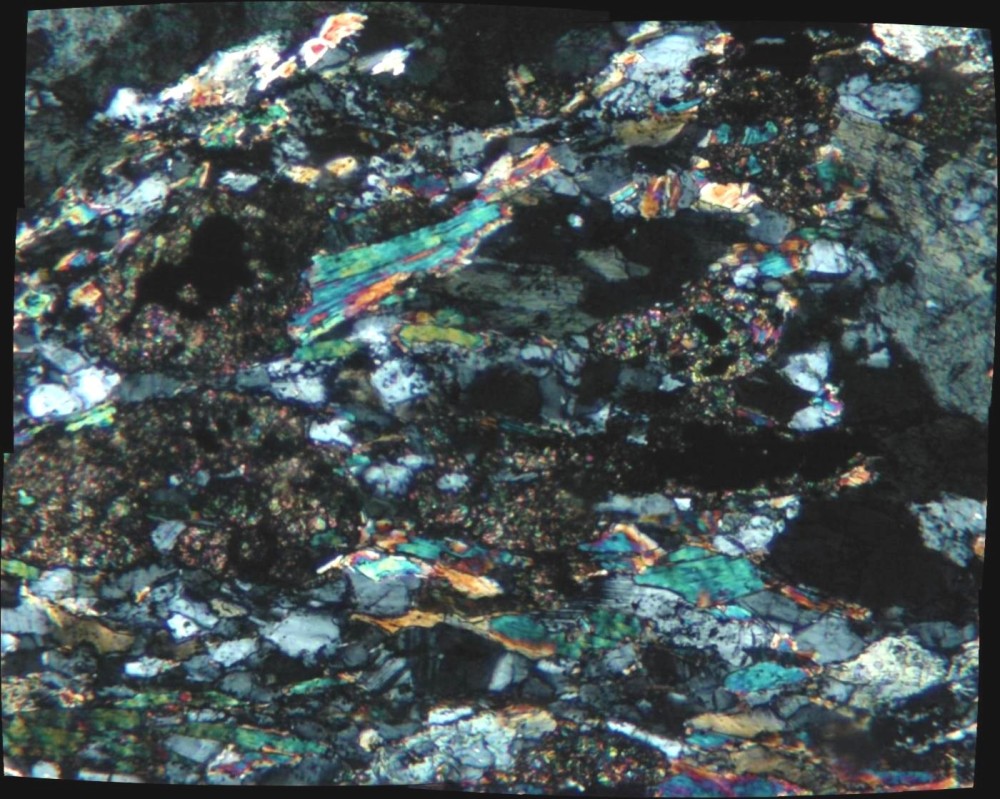

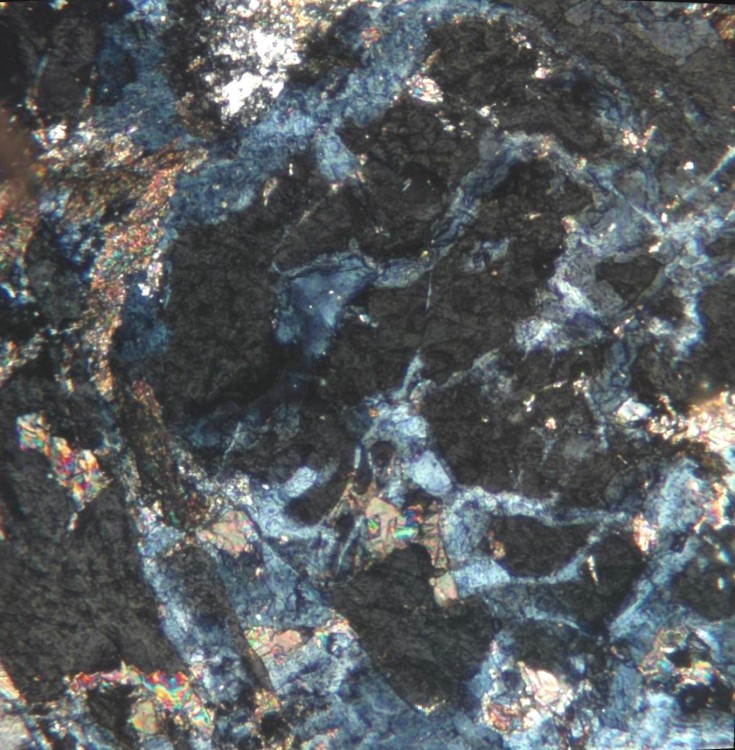

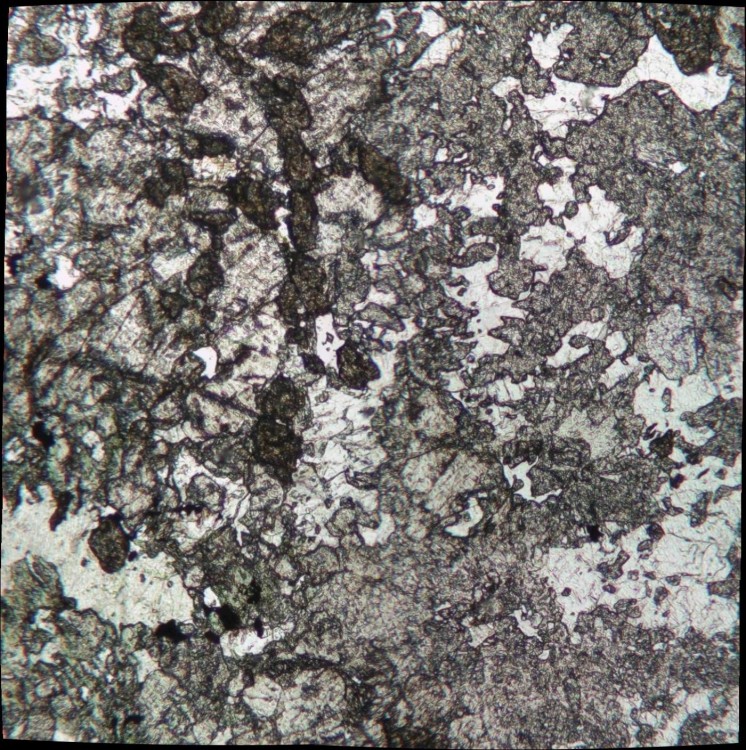

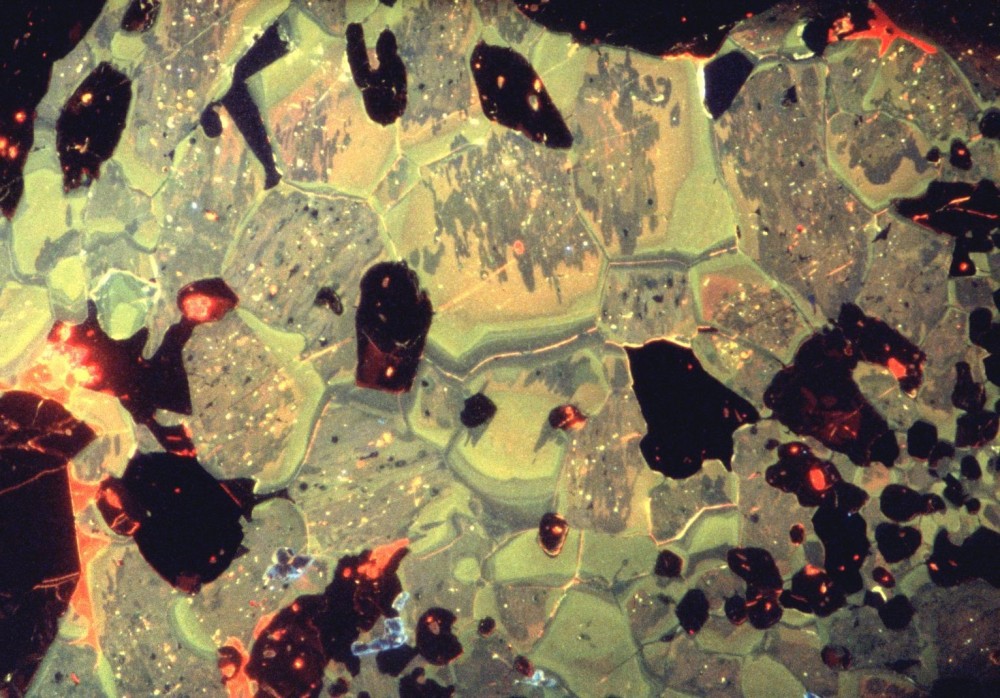

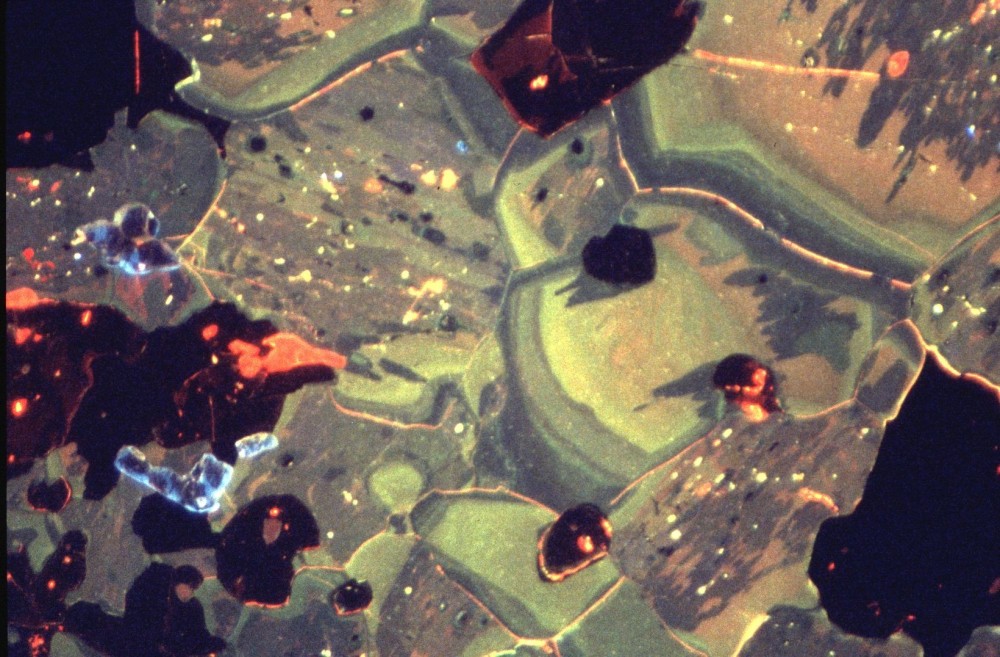

Merci pour le retour. La nature précise de l'amphibole est difficile a apprécier sans la microsonde, mais ici le pléochroïsme est léger et c'est vert sans nuance de brun, et sans macle. Mais il faut bien reconnaitre que c'est surtout parce qu'on est dans un skarn (pas aux temperatures magmatiques) que je n'ai pas proposé hornblende. Pour ce que j'en ai vu, la roche a biotite ne contient pas de quartz, et le feldspath a l'air d’être du plagio, très altéré sauf à quelques endroits. N'oublions pas que ce faciès contient aussi du sphène, qui n'est pas un minéral normal dans des metapélites. Pour moi c'est déjà une roche transformée par les fluides calciques, en provenance du skarn adjacent et/ou de l'amphibolite. Cristaux en gerbes dans la partie massive de l'amphibolite vs cristaux automorphes isolés (porphyroblastes, quand même) dans la roche voisine. C'est quelque chose que je vois pour la première fois cote à cote, je n'ai pas de philosophie héritée d'études antérieures. Il me semble logique d'imaginer que le faciès à amphibole en gerbes ne se développe pas sur le même substrat que l'autre, ou que l'amphibole précipite dans des cavités. Il y a quand même beaucoup de sphène qui accompagne cette amphibolite massive, comme dans les grenato-pyroxénites, c'est peut-etre le candidat le plus logique. Bande a idocrase et pyroxene (avec peu ou pas de sphene) vs bande à grenat pyroxene plagio avec pas mal de sphene. En termes de chimie, les deux protolithes pourraient etre assez similaires, car l'idocrase est un porteur de Ti. La bande a idocrase est, au minimum, plus riche en Ca que la bande a grenat, mais la difference de chimisme n'est pas enorme et il arrive assez souvent que l'on décrive la transformation de l'une dans l'autre (dans les deux sens). Naoto Takeno (cité en reference) dans son travail sur les skarns de Querigut, a essaye de cerner le champ de stabilité de l'idocrase. Il dit aussi que le grenat pseudomorphose l'idocrase, comme Pierre Toulhoat le disait quelques années auparavant sur le meme site. Suite a une virée avec @alex.tre, j'ai ramené quelques morceaux de ces skarns a la maison et je n'ai pas encore d'avis bien solide (je vois des formes de grenat avec la couleur de l'idocrase). Dans le cas présent, je n'ai pas de relation grenat/idocrase qui permettrait de dire qu'un assemblage remplace l'autre dans la lame mince. La vue macroscopique du caillou suggere plutot que la bande à idocrase est en relique dans le matériel a grenat, donc le grenat serait post-idocrase, mais ça reste très léger comme argument car ce qui a l'air d'une relique en 2D peut devenir une digitation en 3D... On n'y arrivera pas avec un seul caillou.

-

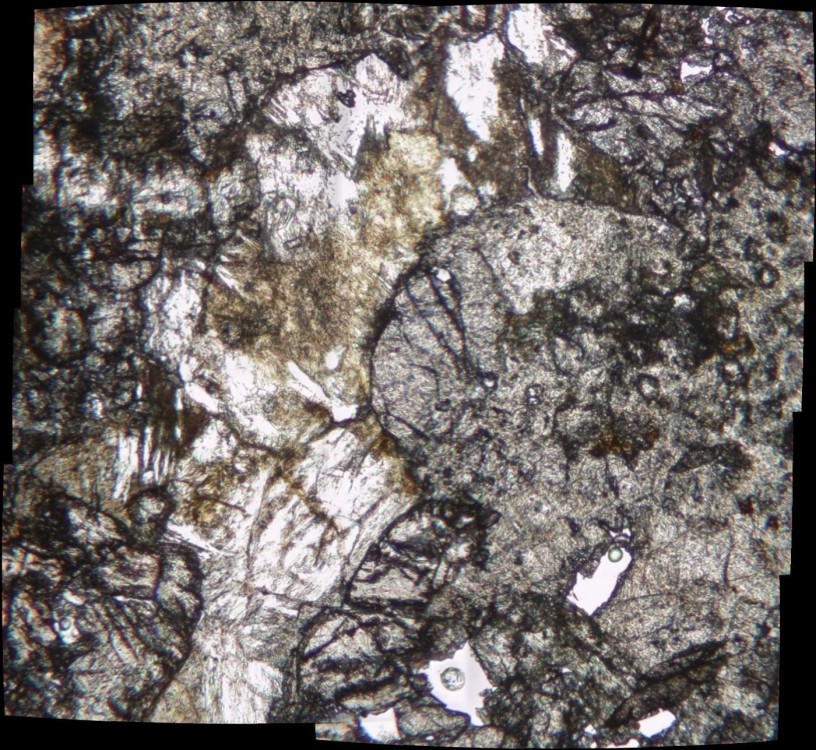

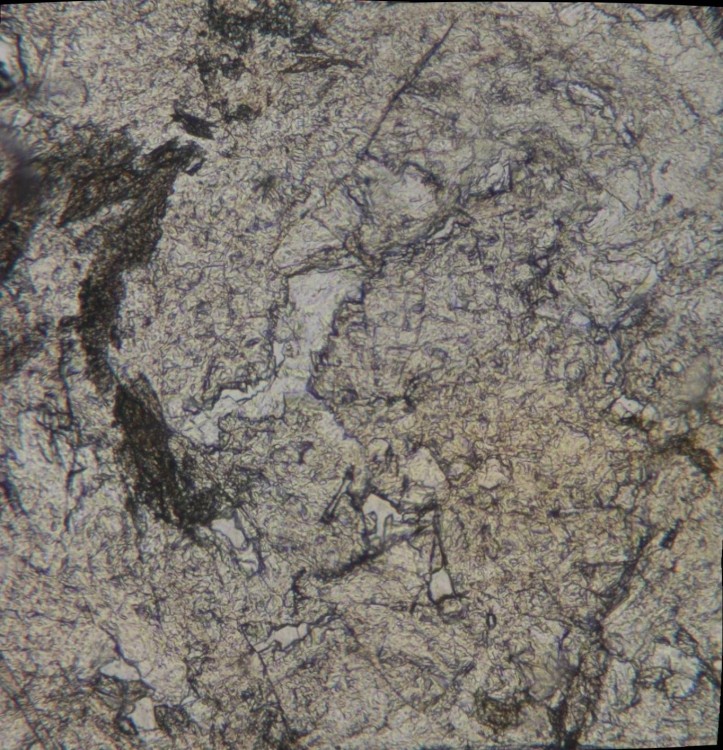

La deuxieme lame est taillée à l'arriere du bloc et montre des contacts un peu différents. La zone à amphibole (vert sombre, au centre) est en sandwich entre une grenato-pyroxenite (creme, brun et vert, a droite) et une roche plus noire riche en biotite (à gauche). Dans la partie centrale, on reconnait les gerbes un peu courbes d'amphibole qu'Alex montrait en photo au debut du post. Dans la partie grenato-pyroxenite, la morphologie des cristaux et la paragenese ont un peu changé : On reconnait ici des pyroxenes avec des formes plus simples, et meme un grenat quasi automorphe, mais en partie remplace par la clinozoisite (blue jean), une petite pseudomorphose assez nette. Pour les parties claires, on ne voit plus beaucoup le plagioclase, et il est remplacé, je pense, par de la prehnite (dans les teintes vives) Si on regarde de l'autre coté, voici la transition entre la roche a biotite (brune en LPNA) et la veine d'amphibolite (verte) : Le contact est jalonné par une foule de cristaux de sphène (titanite, très chagrinés) sans formes automorphes. Dans le détail, on remarque que beaucoup de ces cristaux de sphène contiennent un cœur opaque Pour en avoir étudié de semblables dans d'autres gisements, je les interprète comme des reliques d'ilménite, et la roche noire a biotite-ilménite (sphene)-feldspath comme une ancienne métapélite.

-

Bonsoir, lame mince arrivée, ca progresse. En fait, les deux lames ne concernent que ce caillou-ci : Je n'ai pas de lame dans l'autre, qui contenait ces beaux batonnets de couleur miel. Sur cet échantillon, il y a une première lame qui montre la partie a amphibole (vert sombre), encadrée par une grenato-pyroxenite (rose et vert, à droite) et par des bandes d'idocrasite (brun) contenant aussi de grands pyroxenes (vert d'eau) : L'idocrase est en grands cristaux (x mm) jointifs pas très sexy : Je zoome sur un idocrase en grande partie retransformé en clinozoïsite (teintes de polarisation anormales, couleur "blue jeans") avec un peu de calcite De l'autre coté de la même lame, la grenatopyroxénite contient aussi du sphène (très chagriné) et du feldspath (avec les macles polysynthétiques) Les pyroxènes (teintes jaune à bleu-violet) sont gros mais pœcilitiques et le grenat (noir en LPA) se présente en très petits cristaux sans forme. Il y a aussi pas mal de clinozoïsite de ce coté, mais cette fois c'est plutôt a la place du grenat. Ni ilvaite, ni scapolite la dedans. La partie centrale de la lame est occupée par une amphibolite massive, avec sphène et un opaque (sulfure ?) que je ne peux pas identifier.

-

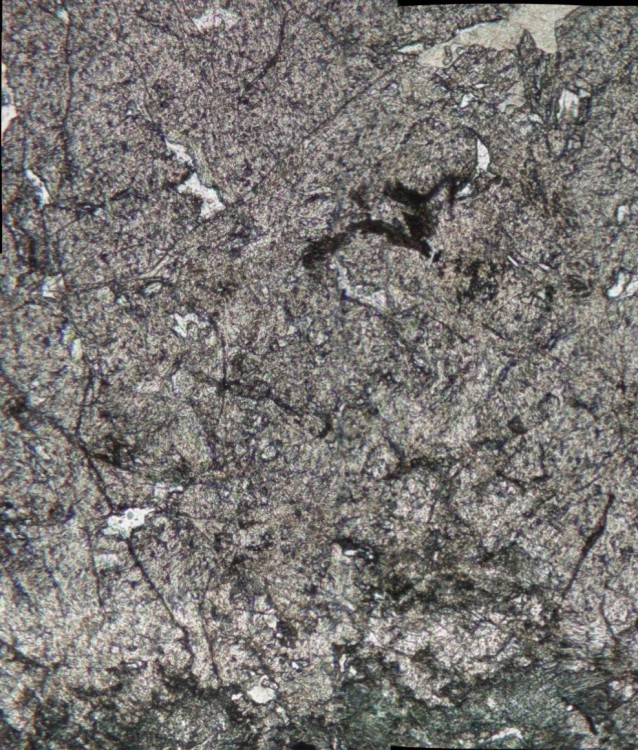

En cathodoluminescence aussi, l'apatite ça en jette pas mal... Celles-ci viennent de Kovdor (la mine de Fe, qui exploite le phosphate), péninsule de Kola, Russie les petites taches noires sont des olivines, et le minéral bleu en bas a gauche de la baddeleyite (ZrO2). Il y a aussi des carbonates (rouges) en inclusion et dans les joints.

-

Corindon dans roche verte.

phoscorite a répondu à un sujet de sirob dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour Très chouette. Si on veut pinailler un peu, la zoisite est un minéral, pas une roche. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de matériel sédimentaire qui, avant ou après être métamorphisé, aie cette composition chimique particulière. Le plus souvent, il s'agit d'une roche produite par réaction chimique dans le contact entre des marbres (riches en Ca) et des niveaux alumineux (pélites) au cours du métamorphisme. -

Filon à "lentilles" - Albères - Pyrénées Orientales - cordierite ?

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Demandes d' identification de minéraux

Je n'ai pas d'analyse chimique de cette roche, et je ne peux pas argumenter via la géochimie. Cependant, si c'était un niveau gréseux, ce serait une arkose, comme tu dis, vue la quantité de microcline que ça contient. Donc l'argument est surtout paléogéographique. La série encaissante contient des formations très alumineuses (avec pas mal d'andalousite), quelques quartzites, et de rares marbres impurs. Donc plutôt du matériel détritique mature. On ne voit pas bien des arkoses se mêler à ça... Visuellement, et à l'échelle du décimètre, l'autre argument en faveur d'une origine orthodérivée est l'apparente homogénéité : pas de reste visible de variation de grain, pas de concentration des phyllites dans des niveaux particuliers. Mais OK, dans une roche lourdement recristallisée, c'est un peu léger comme argument. Quant à la taille des "présumées" cordiérites anciennes, je suis aussi surpris, et aussi surpris qu'elles aient été initialement prismatiques. D'habitude, mais pas toujours, c'est plutôt pœcilitique. Il y avait une thèse sur les granites à cordiérite avec des morphotypes variés, mais j'ai perdu la référence. Et tu n'es pas "ch...". Dans les descriptions forcément sommaires que l'on peut faire ici et la, beaucoup de gens ne se rendent peut-être pas compte que dans un caillou tout est important, y compris et surtout ce qu'il y a (ou parfois ce qu'il n'y a pas) juste a coté.