▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 25>29 juin 2025 ▲ |

-

Compteur de contenus

2535 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Courte excursion au rocher de la rougeole - St Nazaire (44)

phoscorite a répondu à un sujet de pat_der2003 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Avis très respectable en soi, mais ça me parait trop feldspathique pour être un ancien grès ordinaire, ce qui obligerait a en faire une metaarkose. Un leucosome un peu remobilisé et déplacé me conviendrait aussi, mais l'abondance du grenat me fait plutôt pencher pour une intrusion, meme si elle assimile un peu de materiel paradérivé. Bref, tout est possible, et sur un problème comme ça, je ne saurais pas faire sans analyse chimique en roche totale, et encore. On peut appeler ça une altération, mais c'est pratiquement isochimique. Quand on fait une lame mince dans ce genre de feldspath rouge ou rose, ce qu'on voit, c'est du feldspath à 99%. Les oxydes ou hydroxides de Fe sont en traces dans le cristal ou dans les clivages, mais ça suffit pour colorer. -

Courte excursion au rocher de la rougeole - St Nazaire (44)

phoscorite a répondu à un sujet de pat_der2003 dans Forum Minéraux et Minéralogie

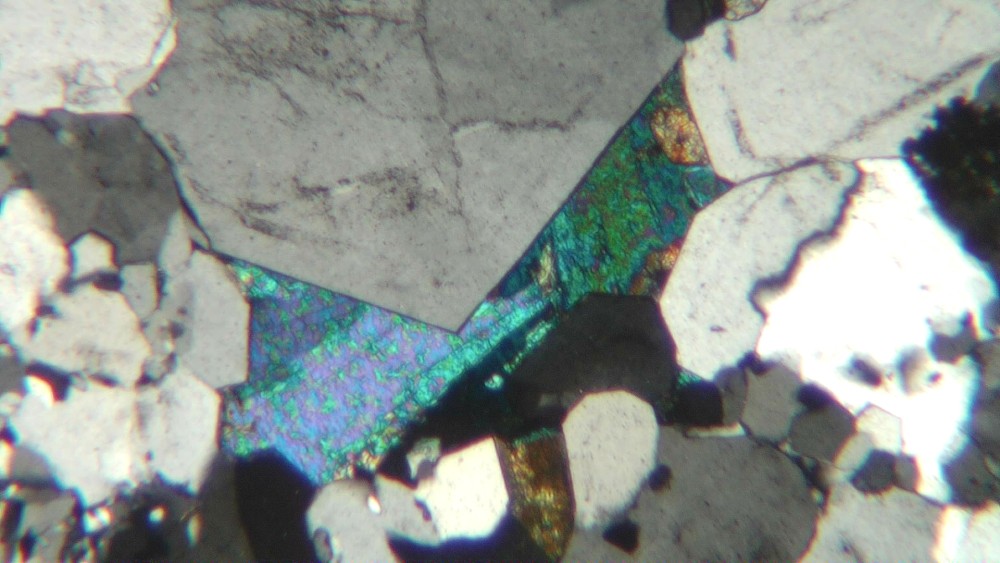

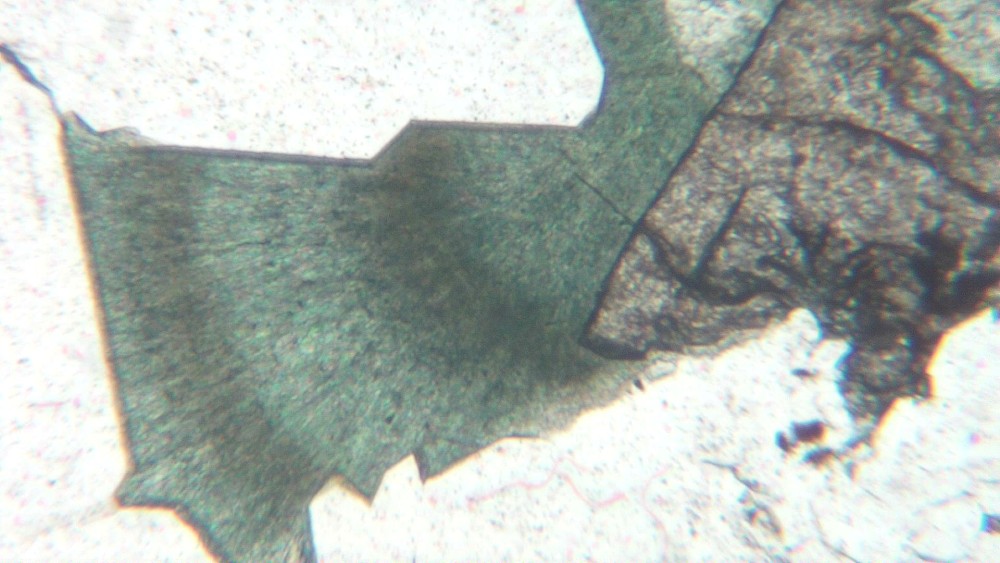

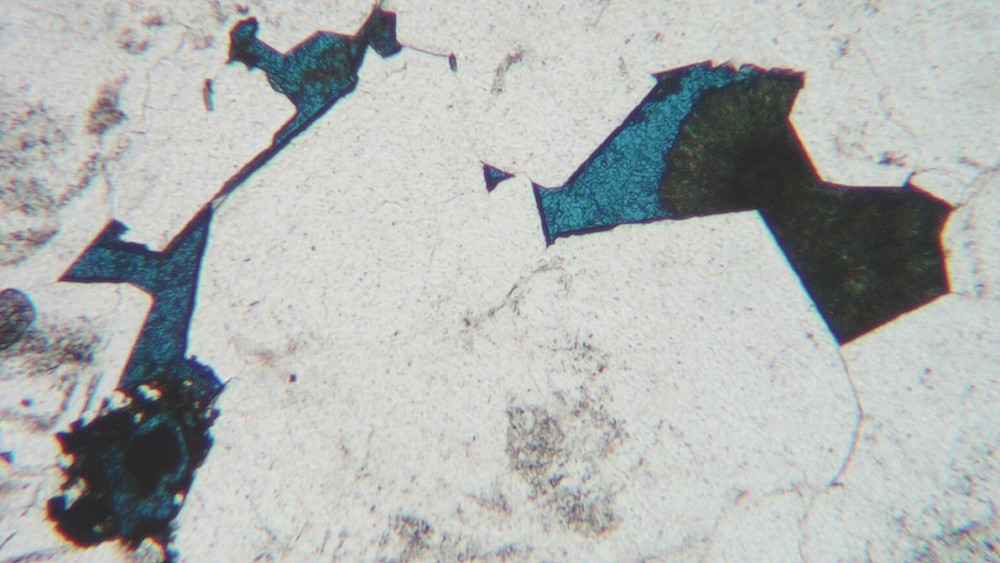

Bonjour On devine le grenat (mais ce n'est évident) sur celle-ci, au centre sous le gros feldspath, dans la partie sombre riche en biotite. Ce qui est brun sur les vues macro suivantes me semble etre du plagioclase hematisé plutot que du grenat. NB : la transformation (rosissement, hematisation) des feldspaths est classiquement reliée a l'oxydation des traces de Fe II contenues dans le réseau des feldspaths. Dans le gros feldspath K, le brunissement progresse clairement le long des clivages. Le mineral noir, souvent associé a du quartz (gris) est bien de la biotite. -

Courte excursion au rocher de la rougeole - St Nazaire (44)

phoscorite a répondu à un sujet de pat_der2003 dans Forum Minéraux et Minéralogie

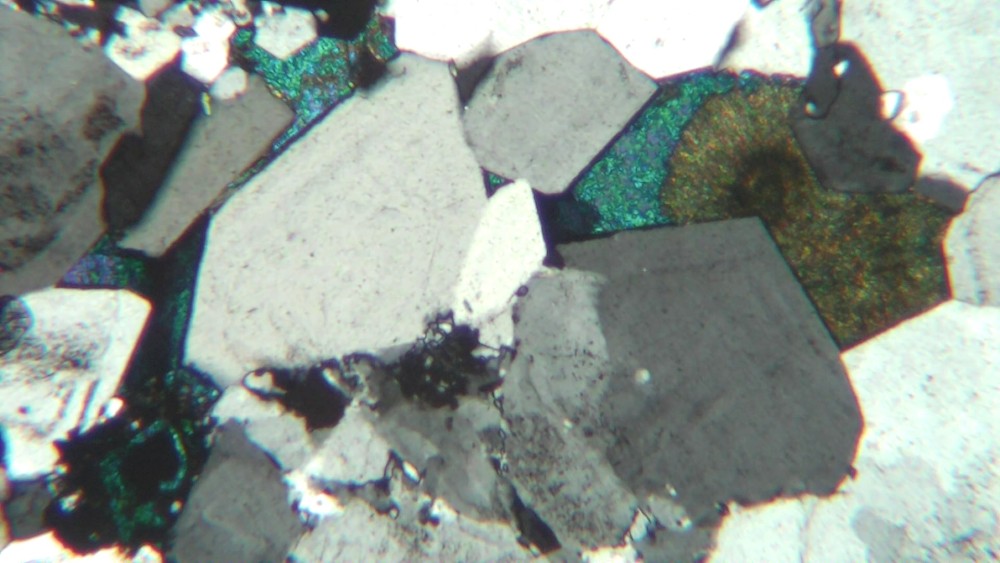

Bonsoir Celui-ci, clair et pustuleux : C'est trop épais pour un leucosome de migmatite et trop homogene pour un paragneiss. Soit c'est un othogneiss clair, soit c'est une intrusion déformée de leucogranite à grenat. La différence est souvent cosmétique. Ici, ca pourrait etre de la migmatite, mais aussi le resultat de la deformation d'un ensemble paragneiss + petites intrusions leuco. Le seul vrai critère pour une migmatite, c'est la presence des salbandes sombres (melanosomes) autour des bandes claires. -

-

Merci JF. Sur le fait de diagnostiquer correctement qui est altéré, ce n'est souvent pas évident même en pétro ou avec un MEB. D'autant que quand une roche est altérée par un fluide, si c'est à une température élevée, il faut se faire à l’idée que ce n'est pas un seul minéral, mais tous qui sont concernés ; même si on identifie une pseudomorphose évidente, les autres minéraux de la roche participent aussi aux réactions. Le seul moyen d'avoir une vision d'ensemble des reactions, c'est la geochimie en roche, et ce n'est pas toujours praticable. En parcourant le papier de Cathelineau, je vois que l'episyenitisation (version Limousin) se fait a peu près a Al constant, alors qu'il y a un apport d'Al avéré dans les albitites de l'Agly et de Millas (travaux de ML Pascal et V Clavieres). Ca fait une grosse différence, en effet. De plus j'ai lu (rapidement) que les episyenites du Limousin semblaient etre liees a des fluides de basse salinité, alors que c'est probablement l'inverse pour les solutions albitisantes (ou talcifiantes) mises en branle au Crétacé dans la zone Nord Pyreneenne.

-

Merci. A la truelle aussi, j'ai un peu de mal avec l'idée d'un fluide post-magmatique sous-saturé en quartz. Il faut a coup sur replonger dans l'effet des variations P T (et peut-être de la condensation) sur la saturation en quartz du fluide. Bien possible. M. Cathelineau (ancien CREGU) avait tenté une typologie des roches désilicifiées, feldspathisées ou pas, j'essaye de la retrouver. Pour le béryl, minéral hyperalumineux, l'altération en kaolin + autre chose avec du Be, ça va de soi.

-

Identification d'une ancienne collection

phoscorite a répondu à un sujet de Orionis dans Demandes d' identification de minéraux

Oui, mais je crois que Greg voulait ecrire "Ojuela", le nom de la mine de Mapimi, qui est bien au Mexique. -

Pour les conditions de stabilité relative du beryl, phenacite et mineraux du groupe de l'helvine : https://www.researchgate.net/publication/291258059_GEOCHIMIE_ET_CONDITIONS_DE_CRISTALLISATION_DES_MINERAUX_DU_GROUPE_DE_L'HELVITE

-

Désolé, pas d'idée sur le qu'il advient du Beryl (quand il y en a) dans l'épisyenitisation. En fait je ne suis pas sur de savoir si ce qu'on appelle en Limousin episyenitisation en relation avec les gites d'U est cousin (ou pas) de ce que l'on décrit dans les PO comme des albitites (ou microclinites parfois). Il me semble que V. Clavieres a trouvé de la phénacite (en lame mince) dans les albitites/muscovitites de Millas, mais ce secteur n'est pas riche en Be. Sur la nature des fluides, j'ai quelques elements mais c'est quand meme tres speculatif et ca date des années 1985. C'etait surtout de la petro experimentale sur le transport de Al en solution. Je n'ai pas connaissance de travaux directs sur des inclusions fluides. Et il me semble qu'il n'y a pas de lien genetique avec des pegmatites. Si elles sont sur le passage des fluides, elles sont transformées comme le reste.

-

Je n'avais pas pensé à Lurçat, mais oui, et pas que ses tapisseries, ses céramiques aussi. Merci. Je ne sais plus si l'atelier de San Vicens existe toujours.

-

Roche ovoide achetée au Maroc

phoscorite a répondu à un sujet de Pompon dans Demandes d' identification de minéraux

Difficile a dire sans scier mais ces septarias peuvent contenir de la barytine, qui est un mineral tres dense, en effet. -

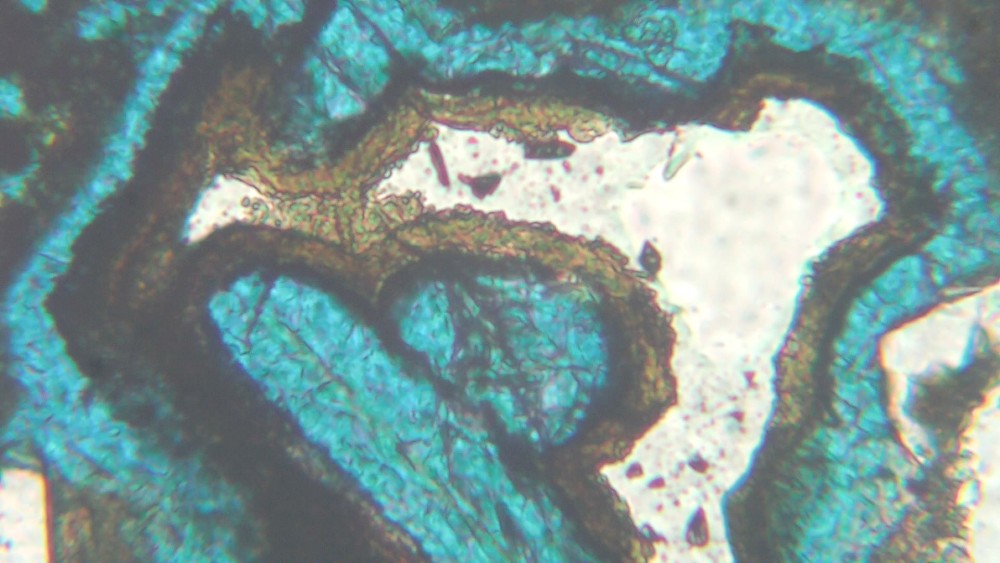

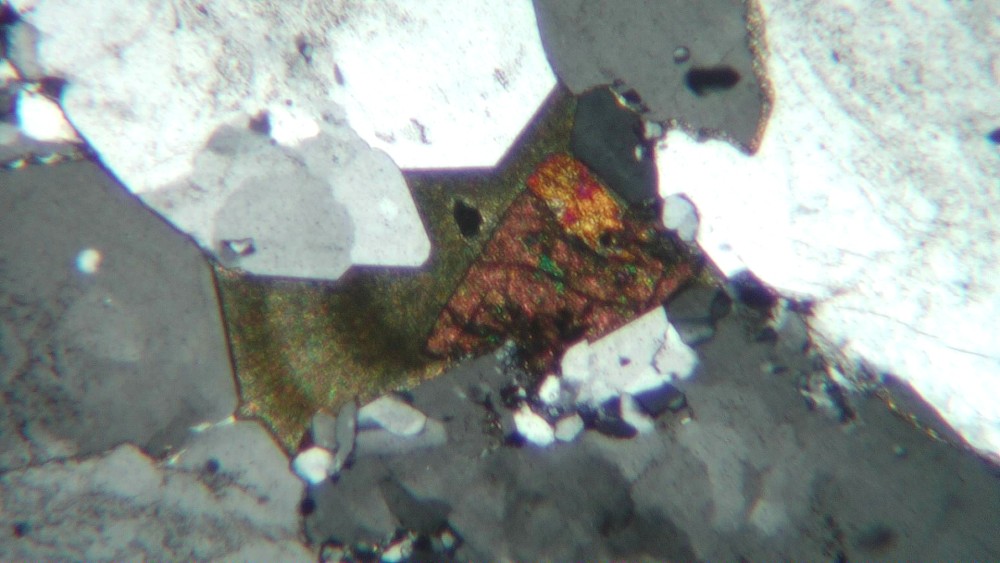

Il est bien rare qu'un premier caillou fournisse une paragenèse solide et qu'on ne soit pas obligé de la retoucher. C'est toujours comme ça, la métallogénie est une course de fond. Pour les carbonates de Cu, il y a plusieurs styles, donc peut-être plusieurs générations. Celui-ci, par exemple, je ne sais pas trop quoi en penser : De l'azurite en chemise (coating) autour de la sidérite et du quartz ? Et cette malachite en coating autour de l'azurite (qui n'est donc pas remplacée ici) Et encore je n'ai vu la barytine que ce matin, dans un coin de la lame, trop moche pour permettre de la caler par rapport aux autres. Dans la partie haute du gisement, il y a beaucoup moins de quartz, et les carbonates de Cu recoupent clairement les masses de barytine. @alex.tredoit bien avoir une photo qui le montre.

-

Diopside ? Vesuvianite ? Ou autre ?

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

Nico, beau travail ; si tu as une lampe a UV sous la main, tu pourrais la flashouiller histoire de voir s'il n'y a pas de la scheelite ou de la wollastonite ? On peut se demander si le remplissage des batonnets serait de la wollastonite, par hasard (ou ce qu'il en reste) ? -

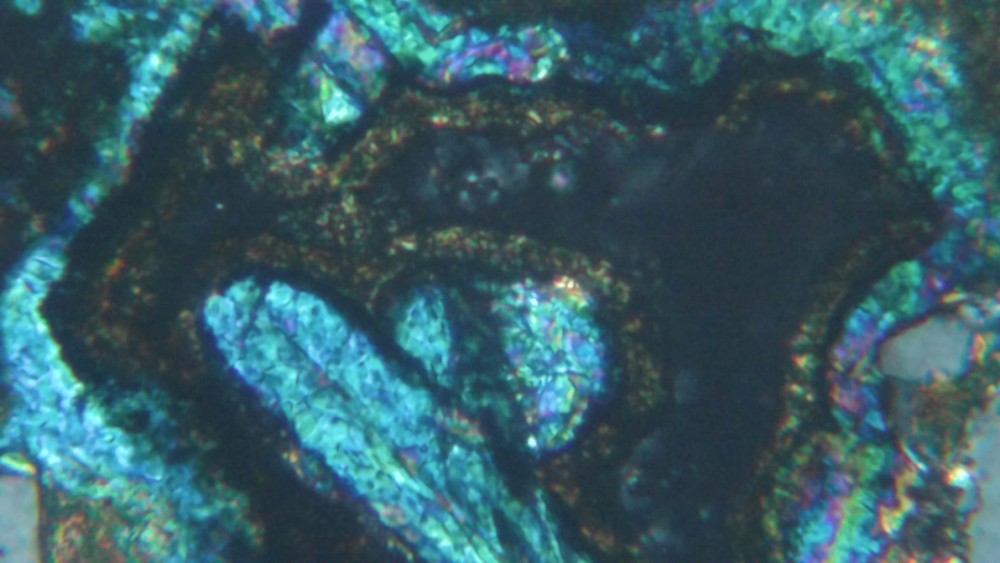

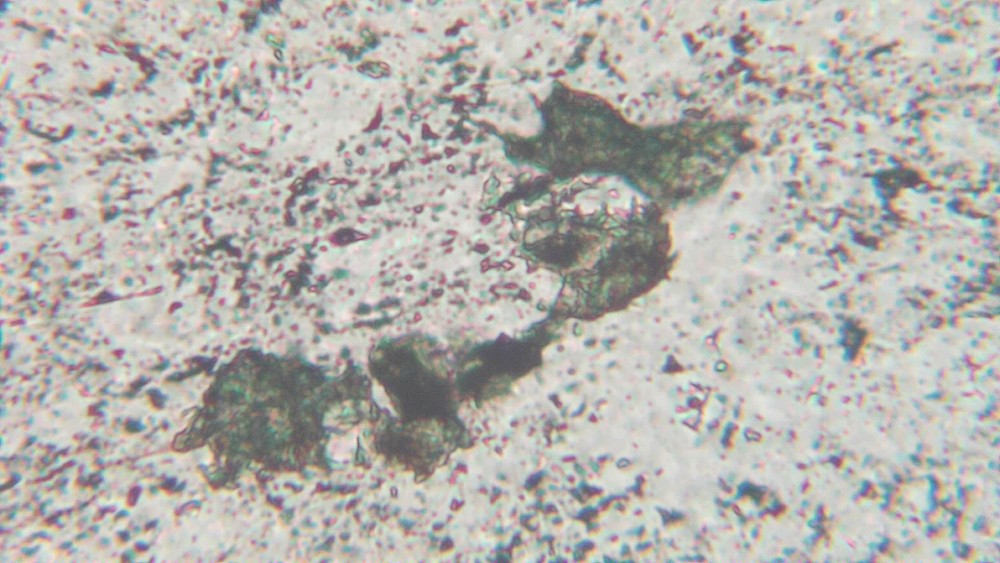

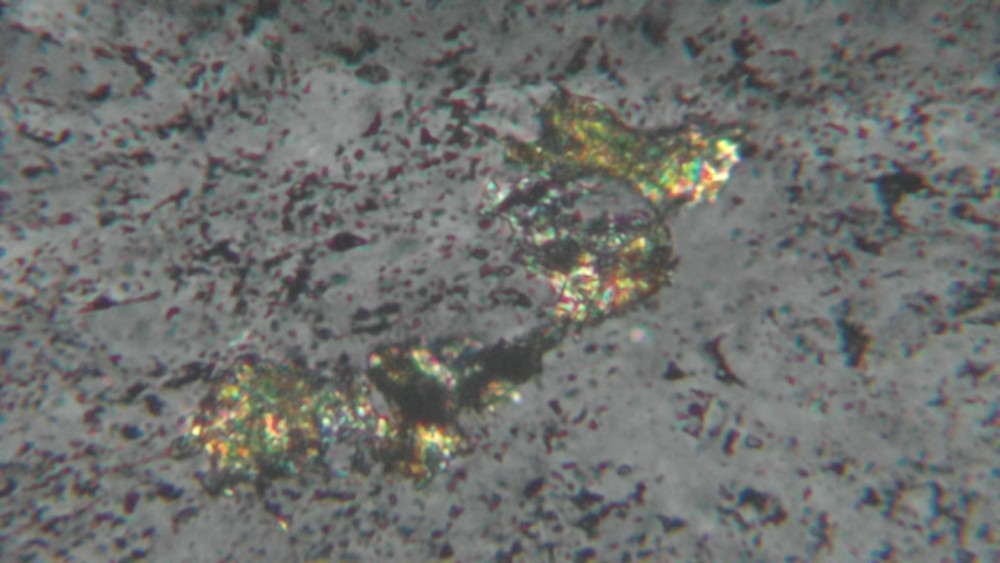

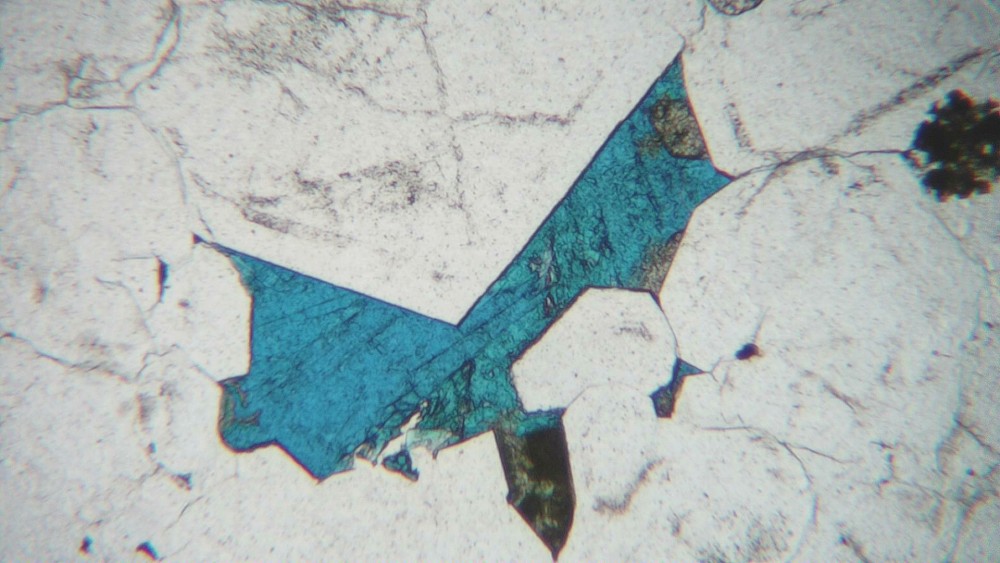

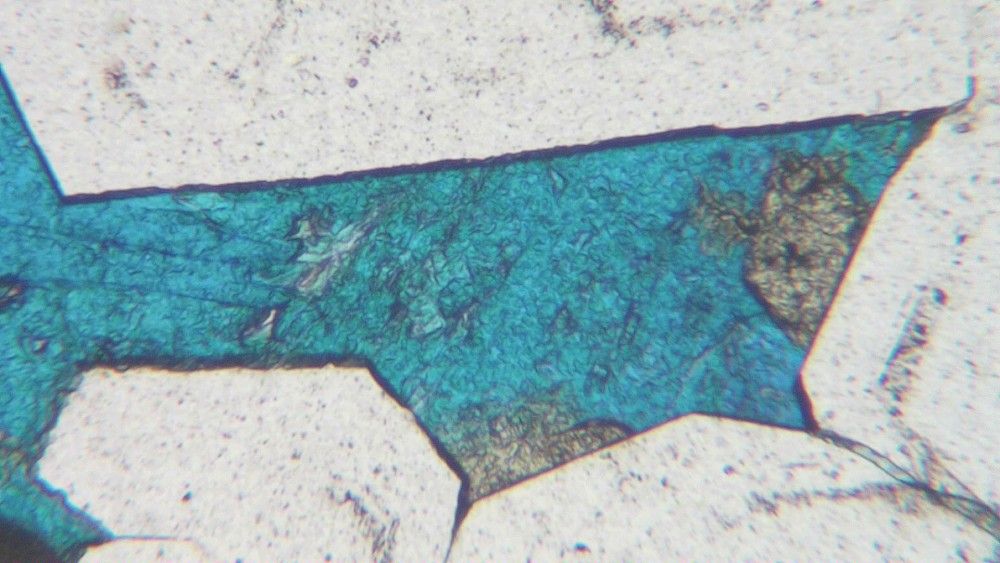

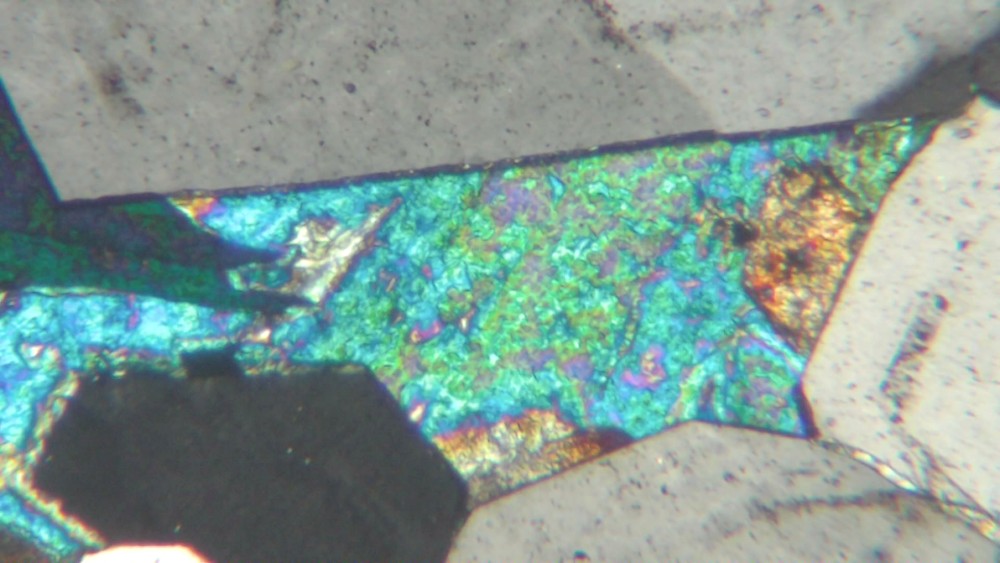

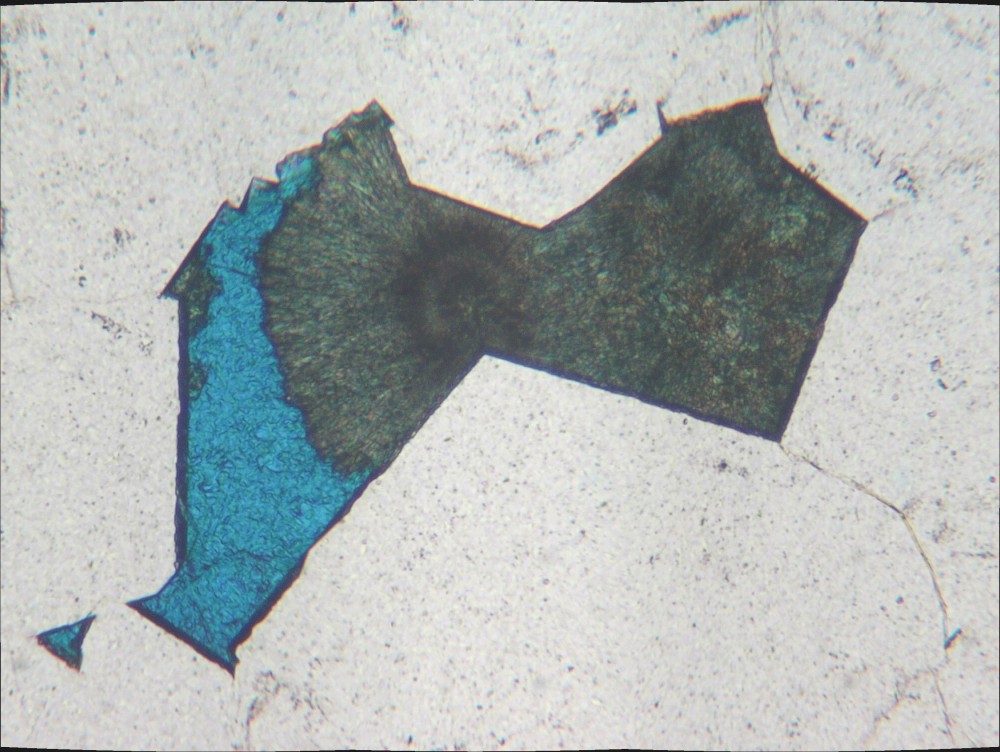

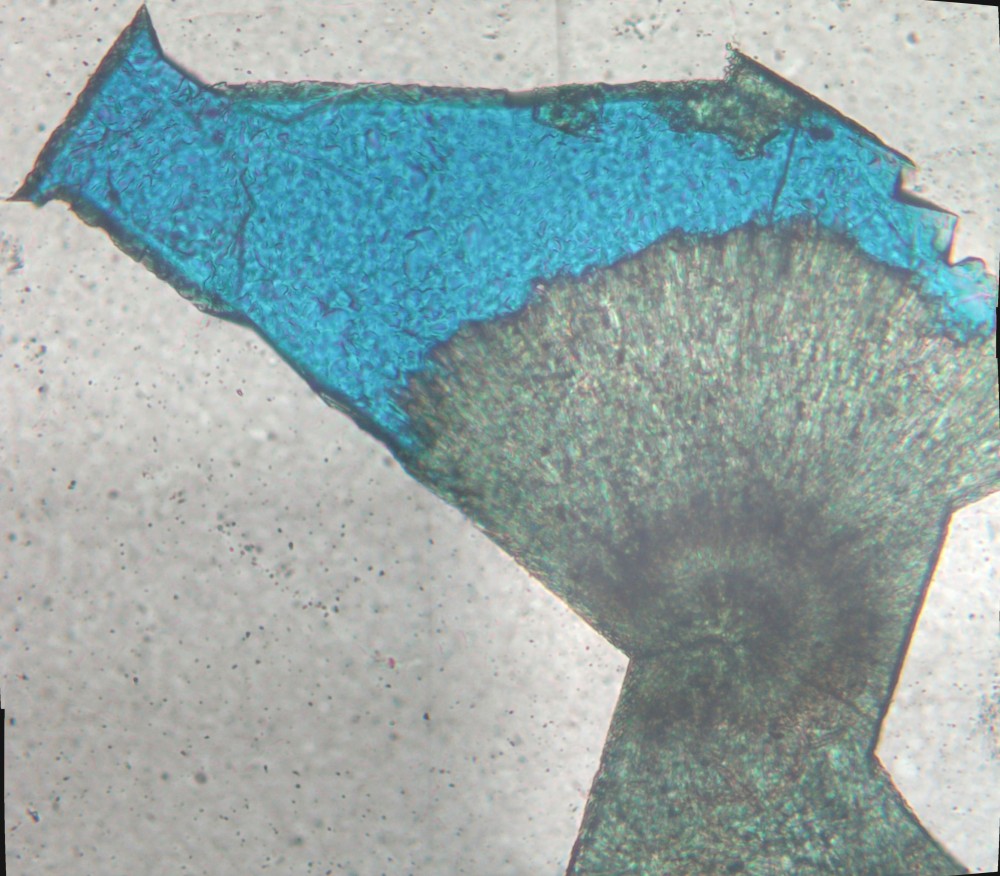

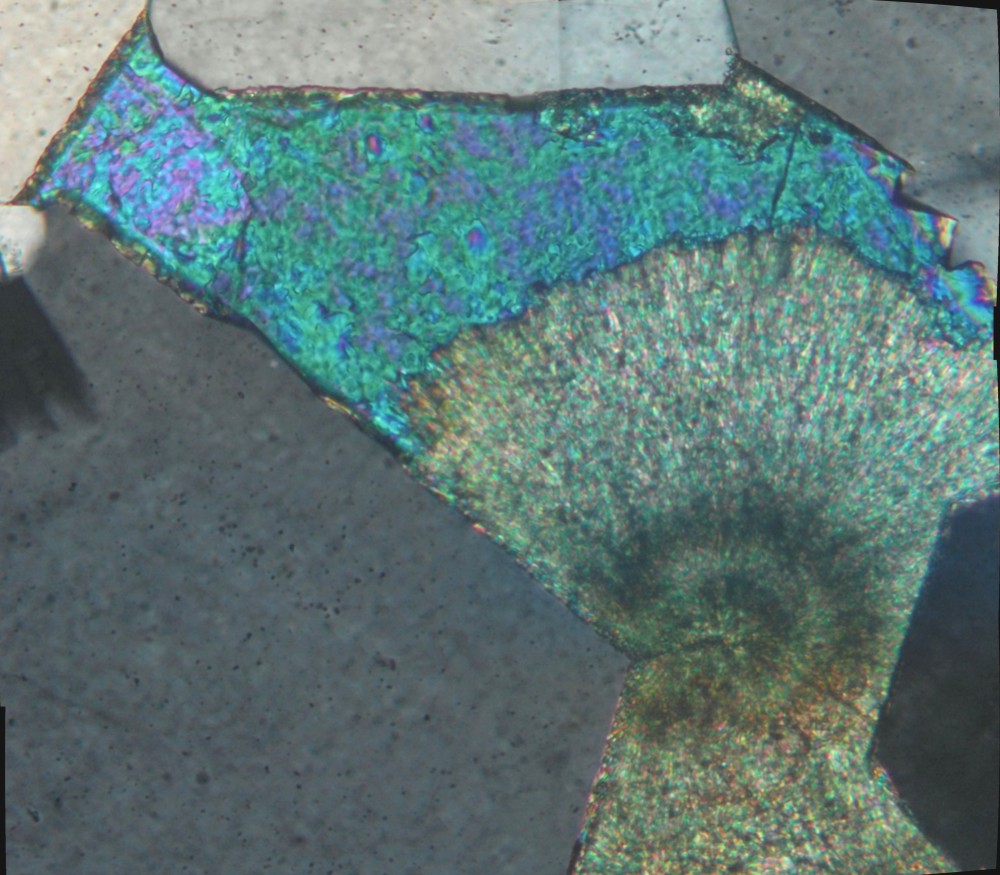

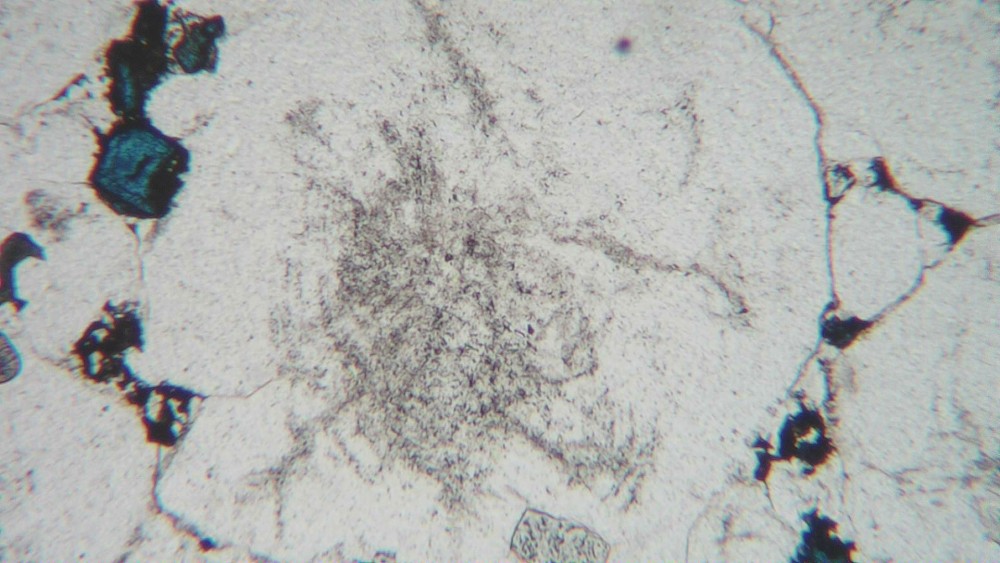

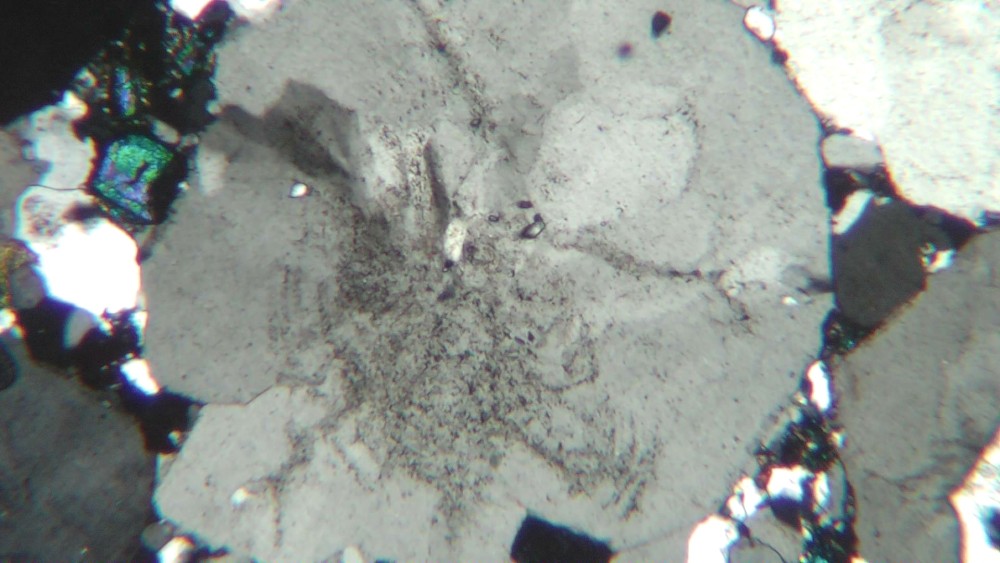

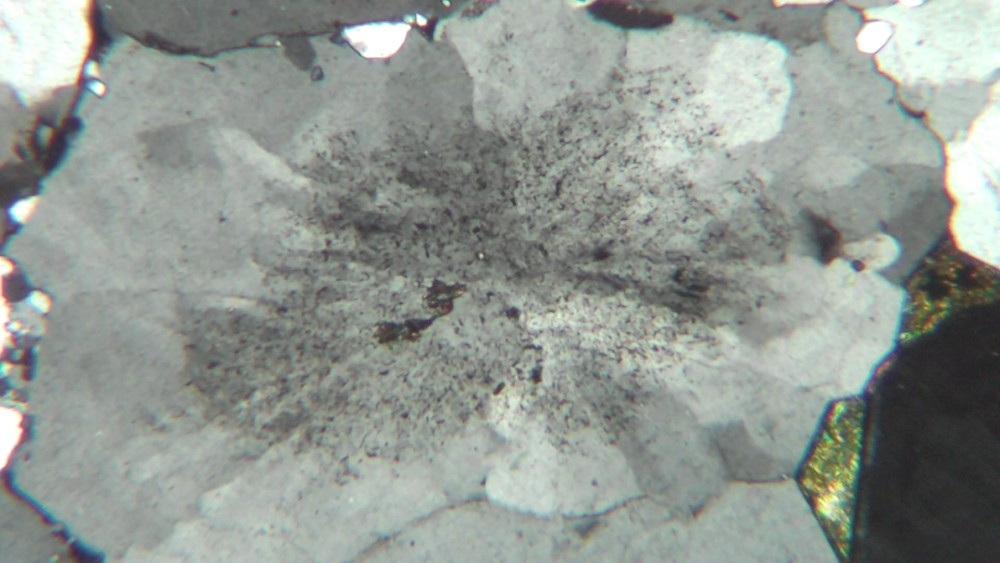

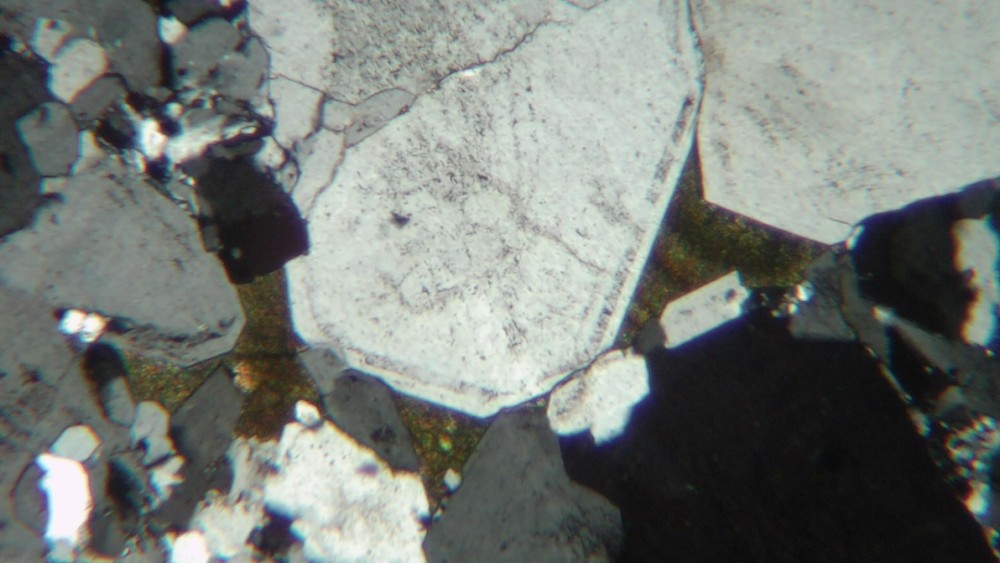

Un carbonate, c'est sur. Plutôt malachite, légère coloration, mais la dispersion n'aide pas Bonne question, en effet, bien vu : Tout d'abord, les bordures automorphes ne sont pas systématiquement unitaires. On voit quelques rentrants. Ensuite, ceux qui ont de belles bordures automorphes ne sont pas ceux dans lesquels on voit bien la zone centrale étoilée (blanche en macro) avec des inclusions. Ce sont probablement ceux qui remplissent les plus gros vides encore présents après la première génération de silice, c'est assez logique. Autre point peut être important, dans les parties centrales étoilées, il y a finalement assez peu de différence d'angles d'extinction entre les différents éléments. Tout ce petit monde n'est pas loin d’être coaxial, et les extinctions ont un petit air périodique/alterné, comme dans des macles polysynthétiques. Exemple : 20220906-161342-395.mp4 Enfin, on a souvent l'impression que seuls certains éléments des gerbes parviennent à croitre jusqu'au bord du grain, les autres tendant à s'effacer à leur profit. L'un dans l'autre, la couronne est cristallographiquement plus simple que le cœur, et ça donne un aspect en feuille de laurier aux cristaux qui jettent l'éponge avant la fin du round. On pourrait peut-être considérer ça comme une forme de murissement d'Oswald. 20220906-160824-066.mp4

-

L'aspect macro est celui d'une roche massive : pas de rubanement, répartition isotrope des grains. J'ai du mal a en faire un remplissage filonien. Mais tout ces minerais sont bréchiques, et c'est une volante. On peut donc être dans un xénolithe transformé d'un filon, ce qui donnera la même succession paragenétique. Autre exemple du même tas, dont je n'ai pas de lame mince : fragments de carbonates bréchifiés auréoles d'un couche de quartz (gris), les vides étant comblés par de la baryte.

-

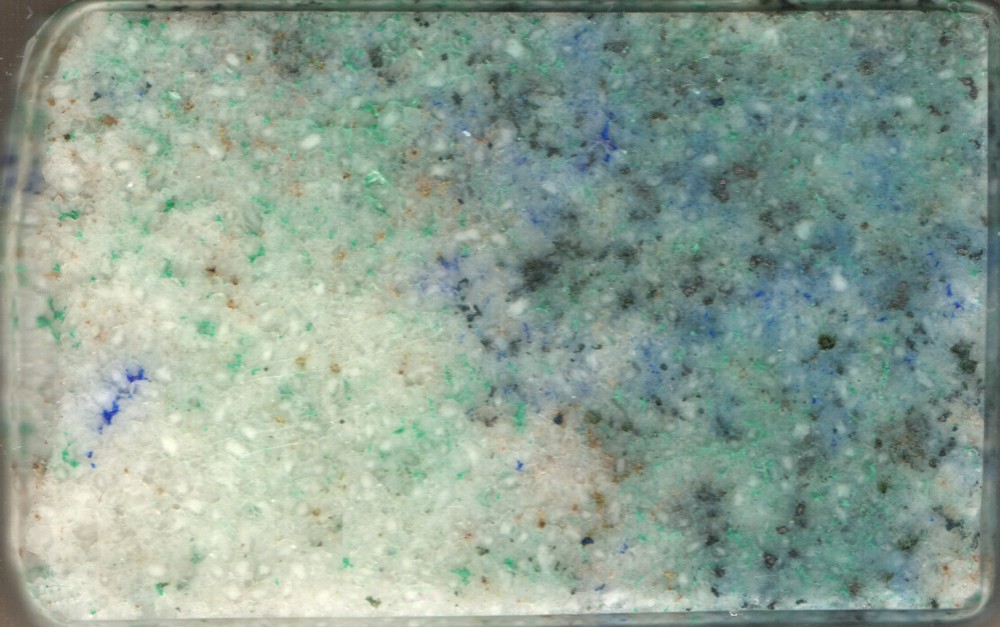

C'est ce que je crois, mais il faut comprendre que dans ce genre de roche comme dans tous les carbonates contenant des éléments bioclastiques, il n'y a pas un carbonate initial, mais toute une palette de carbonates (calcite Mg, calcite, protodolomie, aragonite) et des multiples variétés en taille de grain, habitus, et chimisme qui font que le remplacement par du quartz (ou de la calcédoine) peut démarrer sur l'un d'entre eux (le plus instable) et s'étendre ensuite à l'ensemble de la roche. Pour une roche initialement siliceuse, je ne sais pas trop de quoi on partirait en termes de texture. Je n'ai pas d'expérience de ce qu'il faudrait observer. Mais qu'on évolue vers une taille de grain assez homogène est compréhensible en termes de compétition entre nucléation et croissance. Et il y a des cinérites et des lydiennes dans la série...

-

Dolomie de Beaumont à vacuoles

phoscorite a répondu à un sujet de Lispach dans Roche et pétrographie

Très intéressant comme mécanisme, merci. Peut-être aussi des variations periodiques de salinité du micromilieu avec formation/destruction d'une phase hydrohalite.... Un peu comme dans une inclusions fluide, mais avec des échanges d'eau avec le milieu extérieur. -

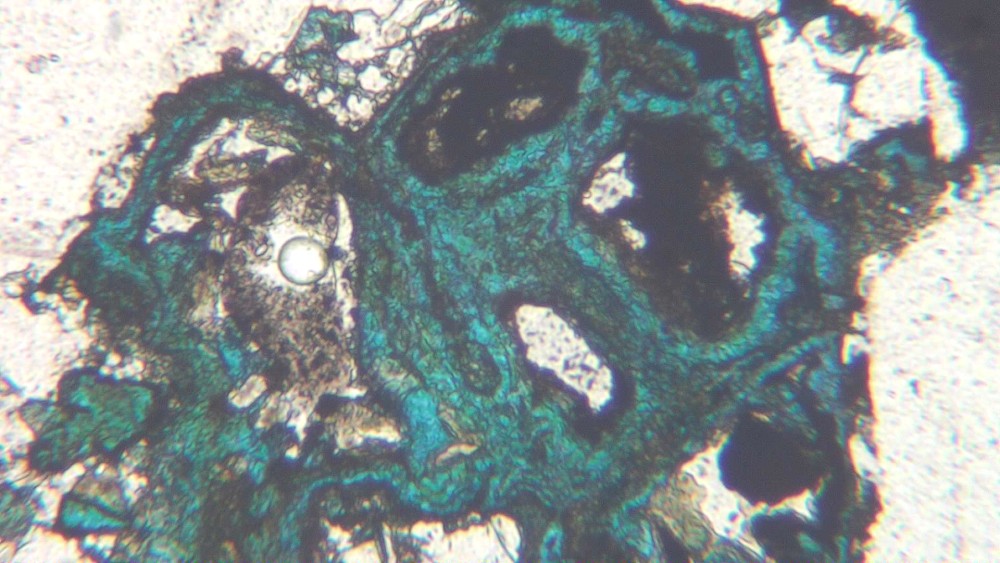

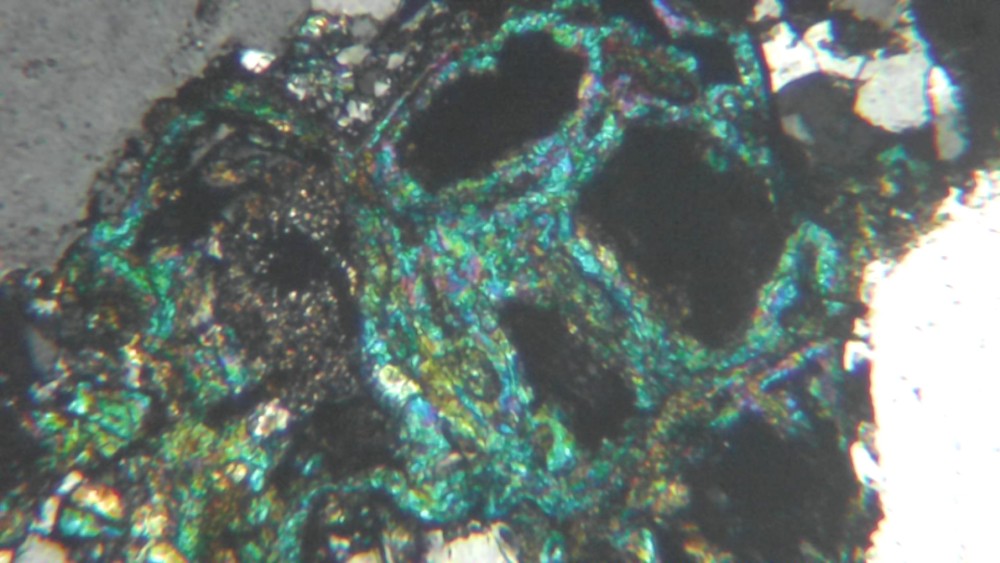

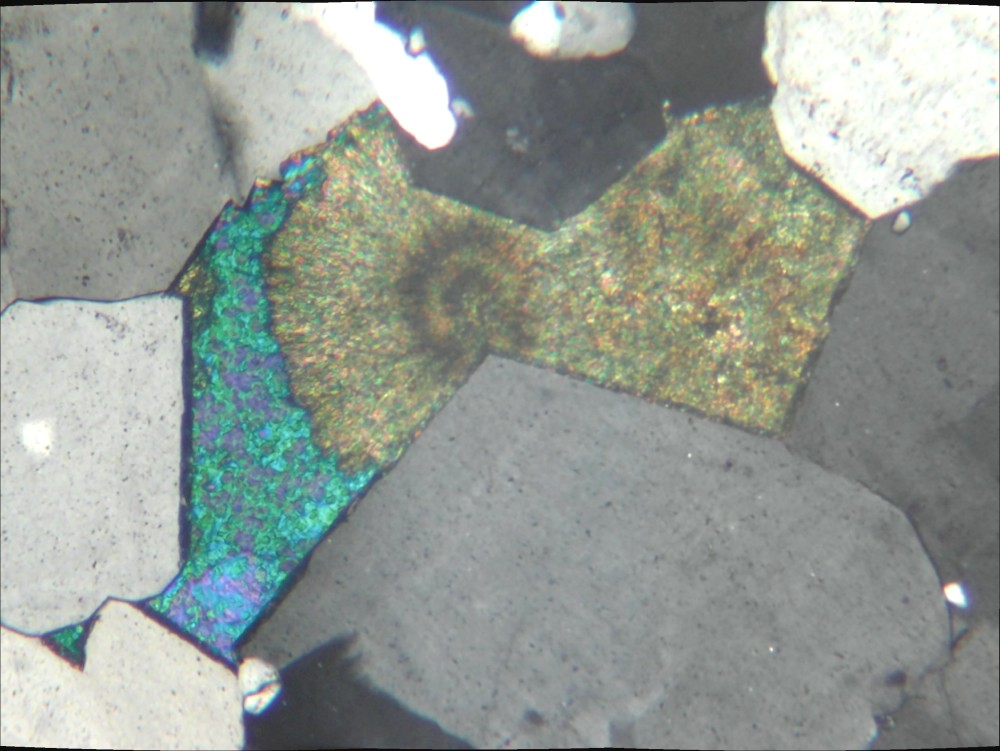

Je reprends. Oolithe silicifiée, c'est ma moins mauvaise idée. J'avais imaginé un premier stade de cristallisation ou l'on forme de la lutécite, ou de la cristobalite en étoile, puis un stade 2 dans lequel on retransforme ça en quartz avec des surcroissances automorphes. Mais tout ça ne dit pas dans quelle roche initiale se produisent ces transformations : vraisemblablement carbonatée, mais quel type ? La notice de la carte et la thèse Giannoni (1990) disent que les gisement sont encaissés dans le viséen calcaro-dolomitique, et signale des faciès oolithiques et d'autres faciès bioclastiques. Je poursuis avec la paragenèse cuprifère visible dans les pores de cette roche : L'azurite est facile à identifier, c'est bleu aussi en lumière transmise et ça polarise comme un carbonate (teintes très élevées) En haut à droite du pore, il y a un autre carbonate losangique qui ressemble a de la siderite ou de l'ankerite, et dont la formation précède celle de l'azurite. On retrouve la même succession (sidérite, puis carbonate de Cu) dans les pores colmatés par la malachite La malachite est fibreuse (boitroidale) et il faut forcer sur la lumière pour voir la couleur et la polarisation. Et, cerise sur le gâteau, l'un des pores (le seul, en fait) montre la conversion inachevée de l'azurite en malachite : Le détail du front de transformation rappelle certaines pièces (macro) de Tsumeb.

-

Le quartz est secondaire, et on a une roche qui hérite d'une structure détritique (un sac de grains). On pourrait envisager une calcarenite silicifiée, mais les quartz sont en éventail.

-

Diopside ? Vesuvianite ? Ou autre ?

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

Très envisageable, en fait, j'aurais du y penser, et c'est beaucoup plus susceptible de donner ces gerbes que la vésuvianite. Le caillou est un skarn, de toute manière. Chercher le sphène et -pourquoi pas- la scheelite. -

demande identification.

phoscorite a répondu à un sujet de Bob74 dans Demandes d' identification de minéraux

De rien. Prendre aussi en compte que si la forme ressemble a celle d'une leucite, celles-ci se retransforment assez vite en pas mal de choses, ce qui vient bousiller les tests de dureté. Analcime, OK, j'aurais adoré une pseudoleucite (nepheline+K feldspath). Si c'est un minéral de cette famille, il y a des chances que le substrat soit une roche volcanique ultrapotassique, style lamproite ou minette du Colorado (leucite Hills). Il faut peut-etre chercher la phlogopite ou une amphibole peralkaline dans la matrice noire. -

demande identification.

phoscorite a répondu à un sujet de Bob74 dans Demandes d' identification de minéraux

Ce serait cool si c'était une leucite. Un grenat n'est pas déplaisant, bien entendu. -

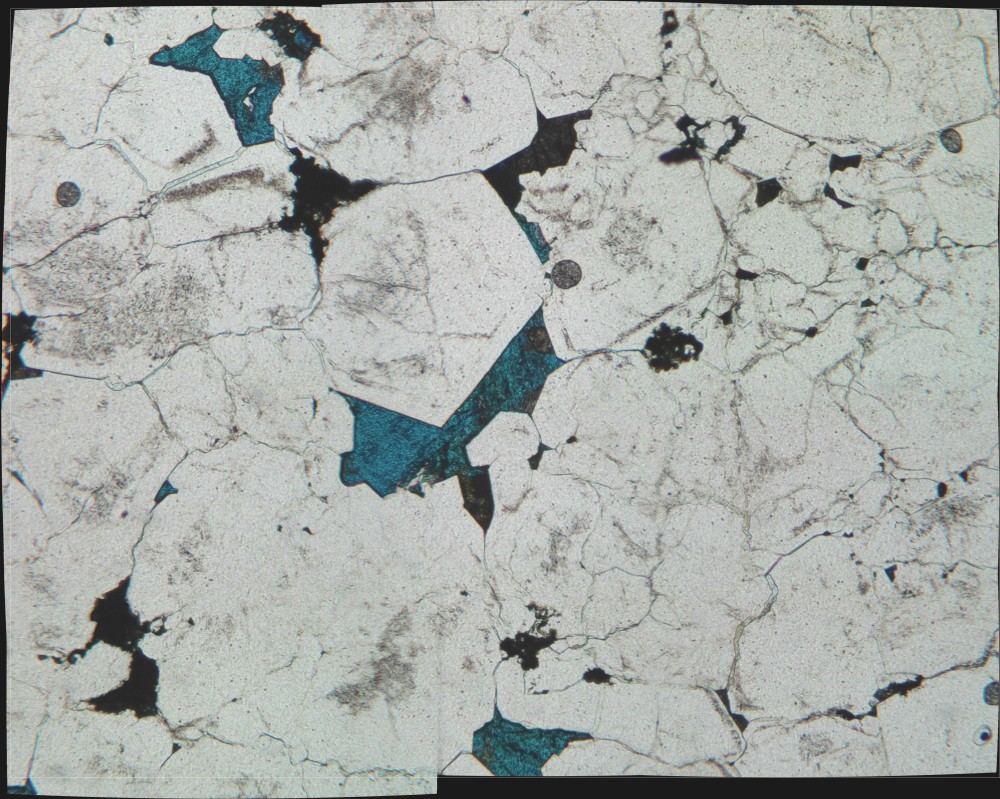

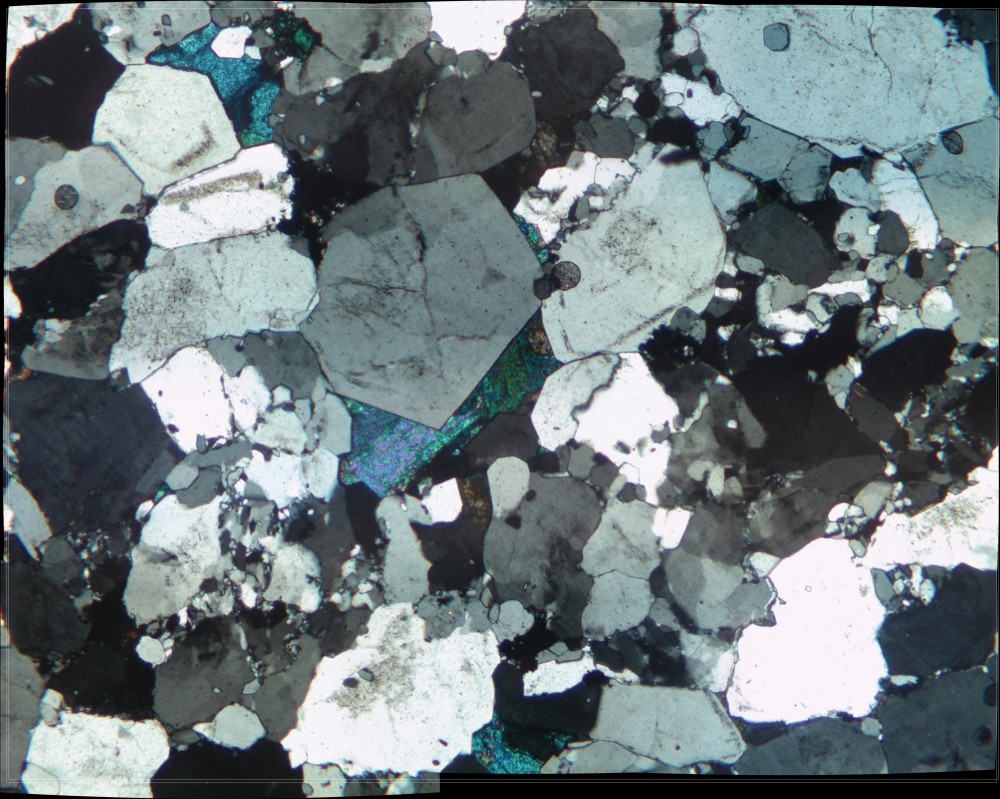

Bonsoir De sortie avec @Steph6649 et @alex.tre sur la les mines de Padern (66), dans les haldes du Tistoulet, trouvé cet échantillon, que j'ai pris pour un quartzite imprégné de malachite et d'azurite. N'ayant jamais vu d'azurite en lame mince, et toujours curieux, j'en ai commandé une, dont voici la section au scanner (2*3 cm) La plupart des "grains" sont bicolores, avec un coeur laiteux et une couronne claire. Il n'y a que du quartz, mis a part les carbonates de Cu qui sont dans les pores entre ces grains. De plus près on reconnait parfaitement des surcroissances de quartz (limpides et a terminaisons automorphes) qui entourent les quartz laiteux (avec des inclusions). Ce qui frappe, c'est qu'on ne retrouve aucun contour d'ancien quartz détritique à l’intérieur des grains. La limite quartz laiteux/quartz limpide ne correspond pas à la forme d'un grain détritique, et, de plus, beaucoup de ces grains ont une structure radiée bien nette depuis le cœur du grain : Celui-ci est encore plus parlant : MTG3_04LP.mp4 Mon sentiment est que tout ce quartz est diagenétique, il n'y a aucun quartz détritique la-dedans. Avez-vous, comme moi, l'impression que cette roche est une oolithe silicifiée ?

-

Diopside ? Vesuvianite ? Ou autre ?

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

Entre les grenats, penser plutot a de la calcite (test acide) -

Diopside ? Vesuvianite ? Ou autre ?

phoscorite a répondu à un sujet de NiCoCaYoU dans Demandes d' identification de minéraux

A Pailheres, le diopside est tres clair et ressemble a du sucre (ici, en ciment entre les grenats et les idocrases)