Dans la diagenese des grès, ce n'est pas tout-a-fait comme ca que ca se passe.

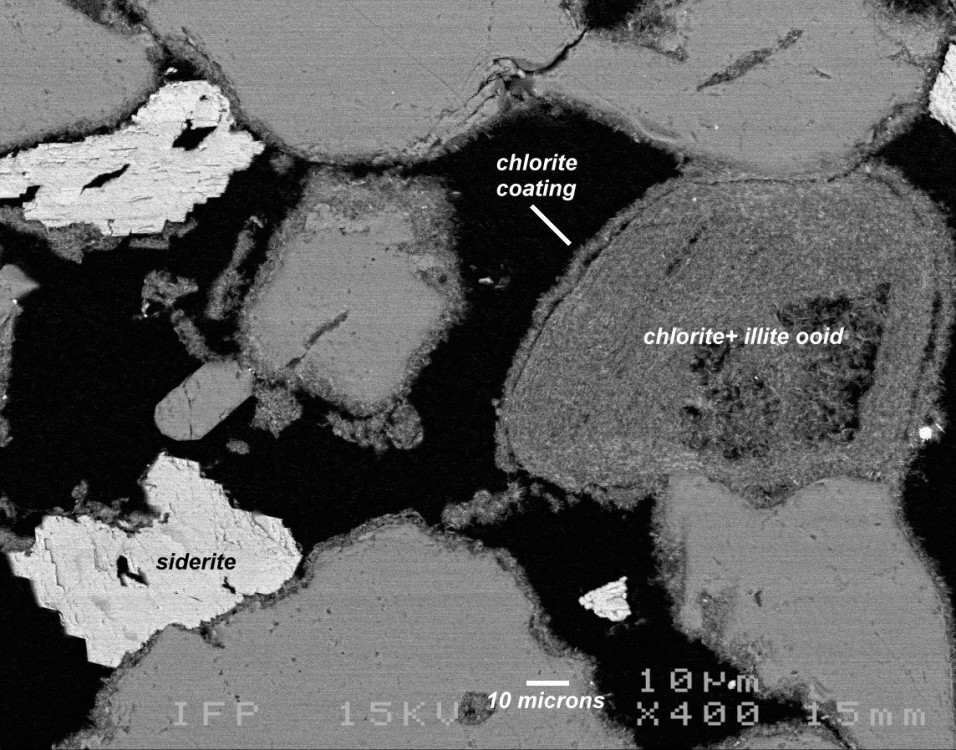

Bien sur, le fluide est toujours présent, depuis le dépôt du sable. Ensuite, ce fluide est en partie expulsé (par compaction) puis il changera de composition au gré de l'histoire géologique. Au stade du depot, les quartz sont des grains detritiques, sans facettes. Ce qui se produit alors, parfois, c'est un depot (par le fluide intersticiel) d'une argile verte (odinite, verdine, il y en a beaucoup de types), qui forme une chemise autour des grains detritiques, et pas seulement les quartz. Cette chemise verte évolue ensuite en chlorite (elle recristallise) dans l'enfouissement ; on obtient typiquement une couche de chlorite avec une texture en nid d'abeille a la surface des grains.

Ca donne une texture comme ca au MEB.

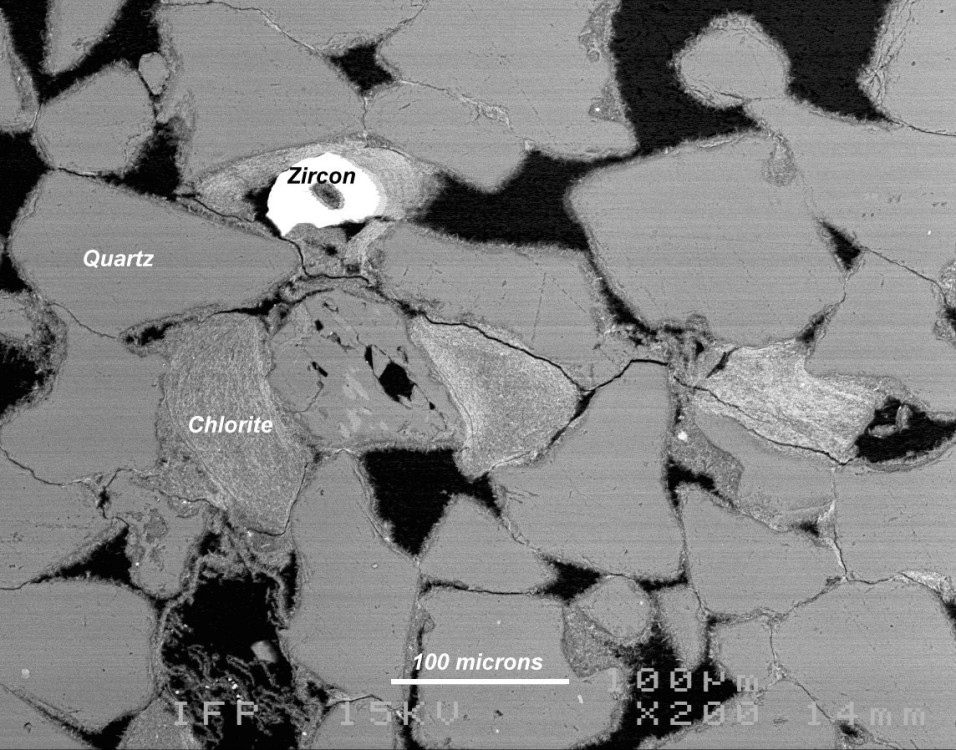

Dans la diagenese d'enfouissement, on considere qu'à partir de 80°C environ, les grains de quartz détritiques peuvent former des surcroissances (qui vont être facettées), et il le font immanquablement quand on enfouit les grès encore plus SAUF s'ils ont été des le debut recouverts de chlorite ou d'un precurseur de cette chlorite.