▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 25>29 juin 2025 ▲ |

-

Compteur de contenus

2509 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Cristal Bleuté de Jarrier

phoscorite a répondu à un sujet de tempo dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour, c'est magnifique. Le Ba n'est pas vraiment une rareté. La plupart des feldspaths potassiques et les biotites des granites hercyniens en contiennent plusieurs centaines de ppm. -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci Greg. Si je lis bien, pour les amphibolites c'est bien orthodérivé mais plutôt des tufs de chimisme variable entre basique et feldspathique (spilite-keratophyre) ; rien n'interdit a des carbonates de s'intercaler entre les horizons. Pour la source du Bore, le lacis filonien du granite devrait suffire. La référence au talc fait furieusement penser a ce qui se passe dans les Pyrenées Ariegeoises. -

Mesure indice réfraction diamant

phoscorite a répondu à un sujet de Géomac dans Forum Minéraux et Minéralogie

Désolé, on ne sait pas. Il est bien possible que les gemmologues travaillent avec des liqueurs d'indice plutôt que par diffraction. -

Bourse de Narbonne 19/20 août 2023

phoscorite a répondu à un sujet de Steph6649 dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

OK, merci. Ils ont tous cet aspect creux (comme du sel ou des dendrites) ou bien ce sont des macles qui donnent les rentrants ? -

Bonjour En grossissant l'image aussi, le matériel qui constitue les taches saumon a l'air amorphe, sans le moindre clivage, je ne crois pas trop au feldspath. Il faudrait retester les duretés de tous les composants séparément, en essayant de les rayer au couteau et avec du corindon. - le matériel saumon - ce qui est jaune paille en auréole des taches saumon - ce qui est parme sombre, également en auréole des taches saumon, mais la ou il n'y a pas de jaune, et qui constitue probablement la matrice - le fragment gris... Il est bien possible que tout ça soit siliceux, ou silicifié. La texture d'ensemble me fait plutôt penser a un carbonate a rognons siliceux.

-

Bourse de Narbonne 19/20 août 2023

phoscorite a répondu à un sujet de Steph6649 dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

merci -

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

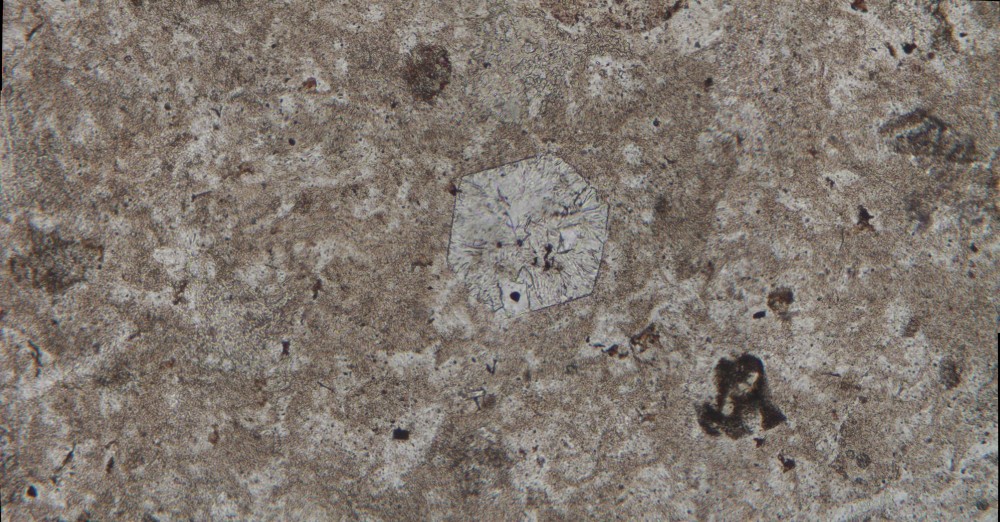

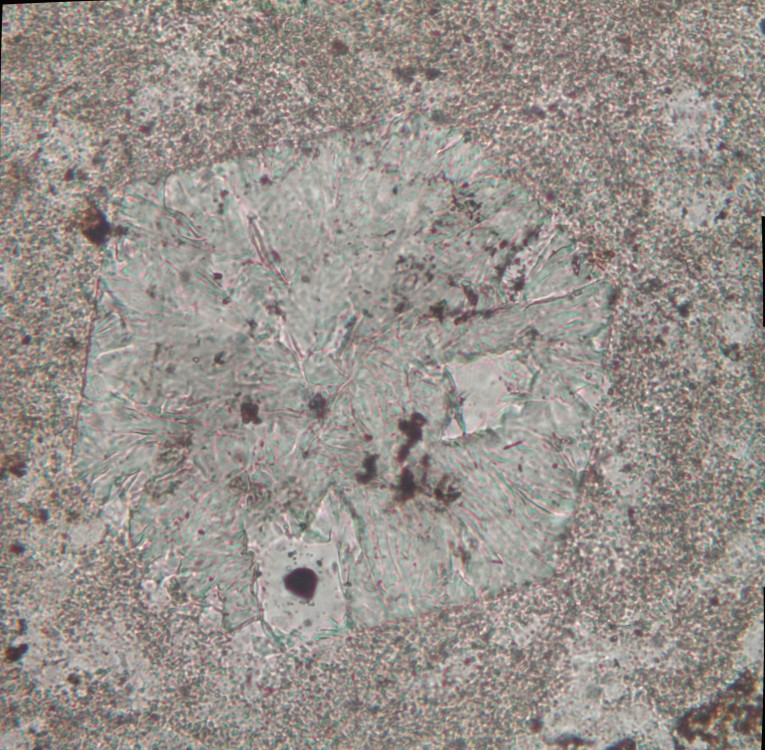

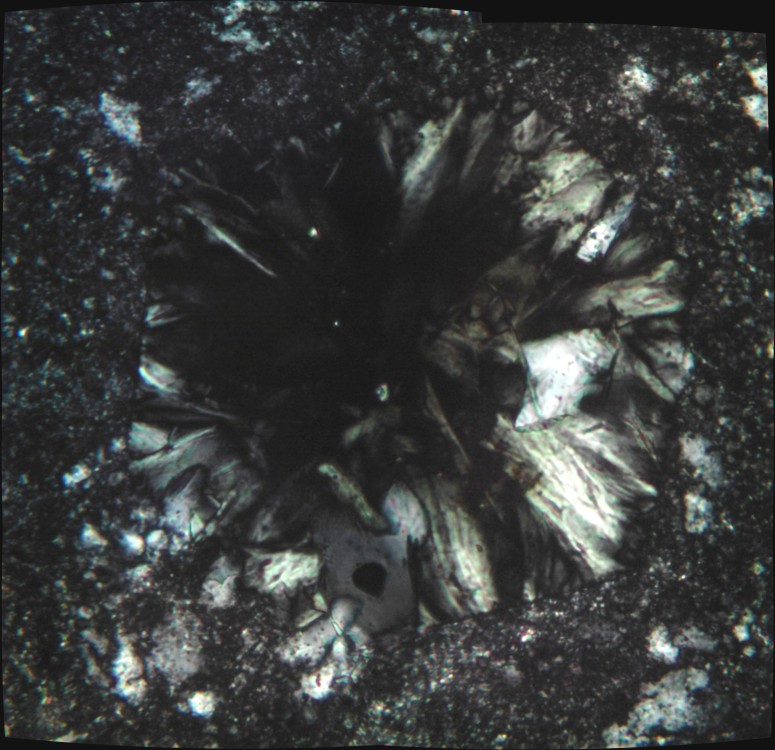

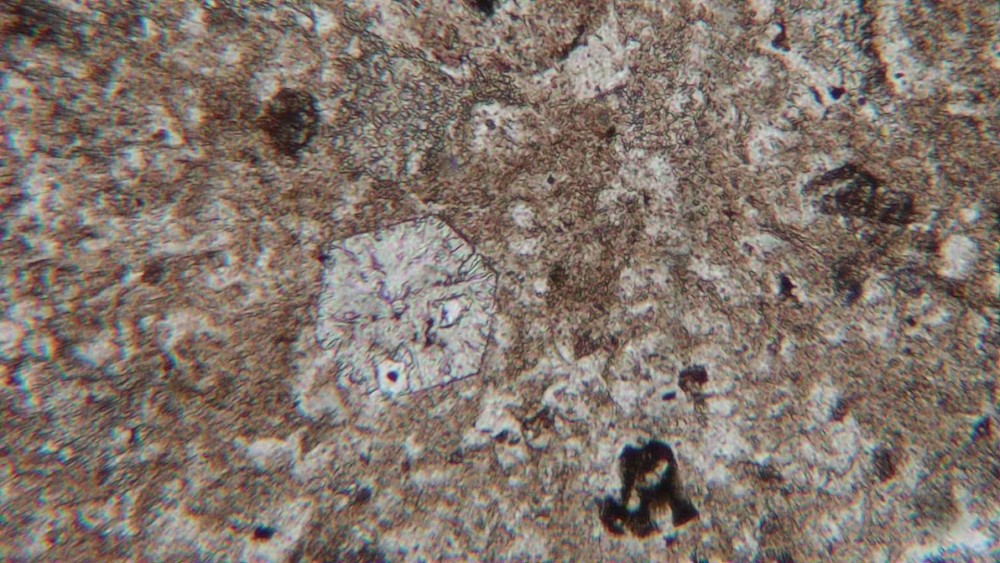

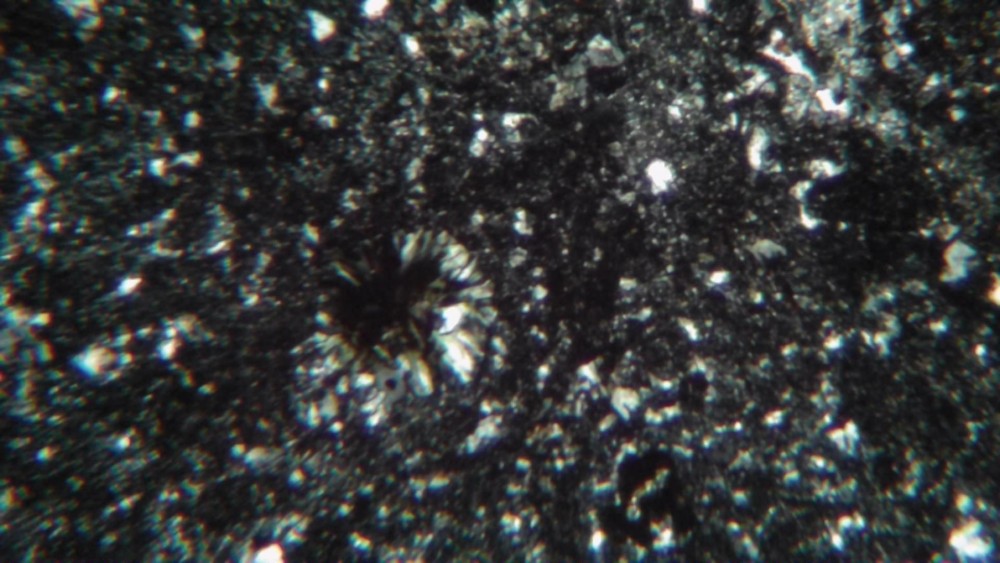

Un cas un peu inhabituel de pseudomorphose du quartz par de la chlorite, dans l'encaissant du gisement de Bou Azzer, Maroc ; c'est un de mes échantillons de thèse, et ça date pas mal. Voici la bête : Une vue de la texture de la roche en LNA (champ 5 mm) avec un fantôme de quartz automorphe (un phénocristal). et l'image agrandie du quartz transformé : Le minéral phylliteux qui pousse à partir de la bordure du phénocristal est une chlorite magnésienne, légèrement verte en lumière non analysée : c'est du clinochlore ou presque. La cristallisation de la chlorite est clairement centripète, ça commence à cristalliser a partir de la bordure du fantôme de quartz. Et ce fantôme de quartz contient également un peu d'adulaire, plus limpide en LNA, le quartz initial ayant été complètement bouffé. La roche elle-même est une pyroclastite à dominante dacitique, du Precambrien III. Et l'échantillon est pris à quelques mètres du contact entre ces pyroclastites et les serpentinites du Précambrien II, c'est-à-dire dans une position très proche du minerai exploité à Bou Azzer, i.e. des arseniures / sulfo arseniures de Co, skutterudite surtout, dans une gangue de chlorite et de carbonates. -

Quartz chloriteux, cristallisation incomplète ?

phoscorite a répondu à un sujet de Geopat dans Forum Minéraux et Minéralogie

Retrouvé cette lame mince : une photo rapide ici pour illustrer le fait qu'un fluide précipitant de la chlorite puisse très bien corroder du quartz. Je mets une série un peu plus détaillée (et moins floutée) dans le post sur la pseudomorphose, le cas étant assez intéressant. -

Bourse de Narbonne 19/20 août 2023

phoscorite a répondu à un sujet de Steph6649 dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Revoici des photos de ce gypse une fois ressorti des caisses : il fait 16 cm Vous confirmez la provenance (Sinard) et le label "fleur de gypse" ou pas ? -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

de l'alpin sec et de l'eau... en un mot, monacal -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Dans ce cas, pas difficile de trouver un niveau plus carbonaté que les autres au beau millieu. Je regarderai LRM70 quand je repasserai au local de l'asso, merci pour cette piste de lecture. NB : quelques analyses chimiques en roche totale permettraient de distinguer assez facilement un metabasalte d'une metagrauwacke. A vérifier s'il y a une publi dessus, mais je n'ai vu aucune donnée dans la notice de la feuille geol 1/50000 de Vizille. Re miam miam. Il ne manque que la wollastonite... et en cherchant bien la prehnite ? -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

On est surs que ces amphibolites sont des métabasaltes ? Ce ne seraient pas d'anciennes marnes, par hasard ? Miam Miam, ça ressemble a une barrégienne. Comme pour l'autre bloc massif a amphibole, ce serait plus facile de tailler une lame mince la dedans que dans une veine. Ça risquerait d’être plus parlant et ça ferait moins mal... Question subsidiaire pour les prospecteurs aguerris : vous est-il arrivé de tomber sur des horizons à axinite massive (pierreuse) ou c'était monominéral ou presque ? -

Très intéressant, merci : les dravites sont en lit dans une succession de couches. Une question que l'on pourrait se poser a priori, c'est comment interpréter cette localisation particulière : - le niveau à dravites est initialement argileux dans carbonates + évaporites et un fluide amène du Bore, voire B et Mg - ce niveau est initialement riche en B (dans une évaporite) et en argiles, et un fluide amène du Mg... Si c'est effectivement argileux tout autour, la première idée ne tient pas trop la route, ce qui nous amène vers une origine évaporitique (primaire) du B. A raccrocher sur un post en cours sur le bore dans les silicates... Si c'est visible a l'affleurement, j'irais bien risquer un œil, voire une lame mince.

-

De quel minéral s'agit il ?

phoscorite a répondu à un sujet de Kirpan113 dans Forum Minéraux et Minéralogie

A tester : effervescence avec HCl pour la calcite, blanchit a la flamme pour le gypse. -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

D’après ce que j'ai compris de la thèse, le B ne peut pas venir du basalte, qui n'en contient pas. Seulement d'un basalte altéré (par l'eau de mer sous-entendu). Si on métamorphise un basalte non altéré, on n'aura pas de bore dans l'amphibolite ainsi formée. Si on métamorphise un basalte altéré, contenant du B adsorbé d'origine marine, le bore pourra être libéré lors du métamorphisme, lors que l'amphibolite se forme, mais pas par l'amphibolite elle-même. Ce B devrait donc être transporté par des fluides métamorphiques (issus de la déshydratation des terrains sous-jacents) et non baver depuis les amphibolites vers la fente. Il me semble surtout que la relation de proximité entre axinite et amphibolites, voire entre axinites et cipolins, est principalement liée à l'environnement calcique qui est imposé aux fluides qui traversent ces roches. C'est un mécanisme de piégeage chimique très classique, qui a des équivalents pour d'autres éléments susceptibles de former des minéraux dont la solubilité est très faible : - vous faites passer une solution contenant du F dans une fente traversant des amphibolites ou un skarn, et vous obtenez de la fluorine : - vous faites passer une solution contenant du W ........................................................................ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, et vous obtenez de la scheelite. - vous faites passer une solution contenant du Be ............................................des roches ultrabasiques ......et vous obtenez de l'émeraude. Concernant les cipolins, qui n'ont pas l'air d'apparaitre sur la carte de Greg, je me demandais si cela pouvait être des évaporites transformées. -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Il y a des tas de manières dans un environnement a gradient thermique, avec des niveaux a matière organique. Mais la remarque sur le relargage du B par des oxydes de Fe ne plaide pas en faveur des cipolins comme source. Destabiliser de la tourmaline autrement qu'en faisant de la fusion partielle est au mieux acrobatique. Il faudrait changer la chimie de la roche hote en la faisant passer du domaine mineralogique peralumineux (ou la tourmaline est tres stable) à un domaine alcalin ou metaalumineux. Cela signifierait destabiliser tous les autres silicates d'Al, a commencer par la muscovite pour les transformer en feldspath ; ca doit pouvoir se faire dans une configuration de type "endoskarn", i.e. dans un milieu alumineux envahi par des fluides calciques issus d'un skarn, mais ça reste acrobatique. On pourrait avoir une localisation des cipolins dont on parle, si du moins ils sont représentés sur les cartes géologiques, ça me permettrait de farfouiller dans la litterature. -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci JF. Si en fouinant tu trouves quelque chose sur les cipolins ... De la thèse, je retiens qu'une forme de piégeage du B dans les basaltes altérés et les serpentinites est la fixation par adsorption sur des oxydes-hydroxydes de Fe. C'est un mécanisme assez général car ces phases ont de grosses capacités d'adsorption (marche très bien aussi pour fixer du P), et l’intérêt pour le cas qui nous occupe est que le moindre fluide un peu chaud et réducteur qui déstabilise ces hydroxydes est capable de reprendre du B en solution. Et si ça marche pour des basaltes océaniques, ça doit pouvoir marcher aussi pour des sédiments terrigènes, vu que l'on fabrique aussi des hydroxydes dans l'altération de surface et qu'ils sont stockés dans les sédiments fins. Par contre, une source de B très difficile a mobiliser est la tourmaline (détritique ou hydrothermale) : c'est extrêmement résistant à l’altération en milieu acide et je ne vois pas beaucoup de situations géologiques autres que la fusion partielle pour la remettre en circulation. Miam et merci pour ces axinites, le support est carbonaté ? -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

phoscorite a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Il décoiffe, ce peigne. Dans une fente ouverte, en milieu saturé, la contrainte est isotrope. Ce ne pourrait être le cas que si la croissance se fait dans une roche rigide, donc sans voir la gangue, impossible de savoir. Sur l'interprétation de la succession âme/peigne, je ne doute pas que c'est deux générations mais je ne vois pas trop de fracture dans l’âme ; on peut aussi envisager qu'il y a eu une légère résorption de l’âme, puis une nouvelle germination sur les faces un peu corrodées, dans des conditions de sursaturation plus importantes qui favorisent la formation de cristaux en peigne. -

Mineralogie de la Savoie & de la Haute Savoie

phoscorite a répondu à un sujet de mines85 dans Forum Minéraux et Minéralogie

C'est fréquent ? -

Mineralogie de la Savoie & de la Haute Savoie

phoscorite a répondu à un sujet de mines85 dans Forum Minéraux et Minéralogie

Et l'anatase change de couleur sur 2 mm ? -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Du style de celui qu'il y a a Arignac au Nord de la mine, avec plein de pyrite et des scapolites ? -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

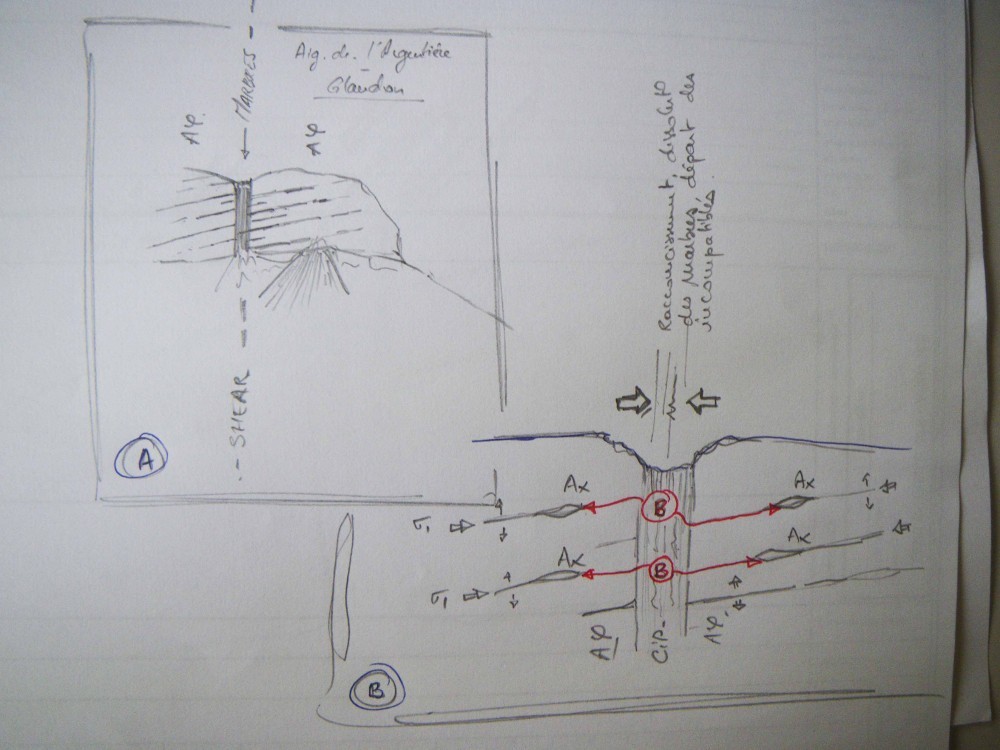

Faudrait voir si cette lithologie est capable de fixer le B de l'eau de mer. Un problème de geochimiste... Bien d'accord, direct ou indirect, ou avec des métaevaporites. Je ne suis pas introduit en geologie alpine, mais dans votre fil il est souvent question de "cipolins" et de leur lien geographique avec l'axinite. P. ex sur ce schema tres interessant repris de ce meme fil Il était plutôt introduit pour illustrer de la structurale, mais peut-on le reprendre du point de vue de la chimie ? Que sont au juste ces cipolins alpins ? D'anciens calcaires ? : je ne vois pas bien un calcaire en filon dans un basalte amphibolitisé D'anciens remplissages de faille ? des brèches comme dans les Pyrenees ? D'anciennes évaporites pincées dans une faille qui auraient subi une TSR (réduction thermique des sulfates par du methane) ? Beaucoup de questions pour un debutant alpin. -

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour Merci d'avoir relancé ce fil très intéressant, que j'ai eu la curiosité de remonter du début. Quelques remarques à la volée, c'est très général, je n'ai pas creusé la question. Sur les sources du Bore oui, bien sur les évaporites, mais il ne faut pas oublier l'eau de mer, qui peut elle aussi être impliquée directement dans un circuit hydrothermal. Sur les sources de l'eau transportant du B, à coté de l'eau convectée dans une anomalie thermique, on peut aussi penser à de l'eau de déshydratation (métamorphique par définition) et je pense en particulier à l'eau expulsée lors de la conversion du gypse en anhydrite lorsque les évaporites sont enfouies : eaux très salées, dans ce cas, style métamorphisme pyrénéen Crétacé. Je ne connais pas les fentes alpines, mais il faudrait peut-être creuser les relations de gisement entre axinite et scapolites. Sur les conditions de stabilité de l'axinite relativement aux autres borosilicates, quelques éléments issus des vieux rapports du Lawrence Berkeley Labo ; voir un extrait signé Apps (1987) en PJ. Il fait remarquer a juste titre je crois que du fait même de la stœchiométrie de l'axinite, la stabilité doit être sensible a l'activité de la silice (limitée vers le haut par la danburite). Et bien sur en milieu alumineux par la dumortiérite ou la tourmaline. Sur les relations épidote-axinite, les deux minéraux sont à l'aise dans un environnement calcique (skarns) et ferrofère pour des rapports Si/Al dans le domaine des plagioclases intermédiaires (Si=Al), mais il y a peut-être des différences liées a l’état d'oxydation du Fe, qui sous la forme III va favoriser la stabilité de l'épidote (pistachite) et, au-delà, de l'ilvaite. borosilicates thermodynamics Apps 1987.pdf -

Bourse de Narbonne 19/20 août 2023

phoscorite a répondu à un sujet de Steph6649 dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

C'est sympa, merci.