▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 25>29 juin 2025 ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

2535 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Merci Serge. Me demander la doc sur Naica en MP, pour ceux que ça intéresse.

-

Oui, on peut se poser la question de pourquoi on a ces beaux gypses 'gemmes' ici ou là, en fait dans beaucoup de gisements ou on est à peu près surs qu'il y a eu des circulations d'eaux chaudes. Je pense qu'on peut s'inspirer de ce que les chercheurs ont écrit sur Naica (Mexique) : ces idées viennent de la "Cristal Factory" de Grenade (Espagne), un labo dédié à la nucléation et la croissance cristallines, travaillant surtout pour les industriels de la cristallisation (pharmaciens en tête). En gros : gros cristal = cristal formé dans des conditions ou la nucléation a été parcimonieuse (comme dans une pegmatite) Corollaire pour les chimistes : les fluides n'ont presque jamais été fortement sursaturés par rapport au gypse. Ça ne dit rien sur la vitesse de cristallisation ni sur le temps que ça a pu prendre pour former les cristaux : c'est une contrainte dure, mais qui porte uniquement sur la chimie des solutions aqueuses mères. Ce qui nous ramène à considérer un scénario dans lequel on forme du gypse avec une eau juste assez minéralisée pour le précipiter, mais sans plus. Tout le contraire d'une évaporite ou on atteint des sursaturations monstrueuses, et ou on forme des cristaux à la pelle. Les gens de Grenade ont proposé un tel scenario pour Naica, et personnellement je suis assez convaincu. Le point de départ est la thermodynamique et les solubilités relatives de l'anhydrite et du gypse : il y a entre 50 et 65°C une fenêtre de températures dans laquelle la solubilité du gypse est inférieure à celle de l'anhydrite mais pas de beaucoup, ce qui fait qu'une eau qui précipite du gypse parce qu'elle est en train de dissoudre de l'anhydrite juste à coté ne peut pas être très sursaturée par rapport au gypse, et cette situation persiste tant que l'anhydrite n'est pas épuisée, et que de l'eau circule dans cette même gamme de températures. Si on envisage un gisement dans lequel on a de l'anhydrite primaire, et que ce gisement est balayé par des eaux chaudes, on va passer dans la fenêtre favorable pour néoformer du gypse dans des conditions assez douces pour qu'il ne nuclée pas trop fort, donc peu de cristaux, et que sa croissance se fasse presque à l'équilibre. C'est poussé à l’extrême dans le cas de Naica : on a une intrusion en pipe qui date de 30Ma, déjà bien refroidie, et les eaux convectées dans le gisement sont pile a la bonne température 55-60°C, avec la bonne chimie (mesurées pendant l'exploitation), et puis il y a ces somptueuses cavernes hypogènes qui servent de cristallisoir. Il me semble qu'on peut imaginer des scenarii un peu similaires pour les gisements des Pyrénées, ou il y a de l'anhydrite dans le Trias qui attend son heure, et ou des circulations convectives sont avérées depuis le Crétacé. Ou ces beaux cristaux se forment ? Dans des vides, comme toujours, karstiques, hypogènes, fractures...

-

Hello J'ai un peu de mal a imaginer ce grain orange en 3D : sur les deux dernières photos, en supposant qu'il y a un axe ternaire, on discerne très bien les faces parallèles a l'axe, et on a l'impression qu'il y en a 6 comme dans un quartz... Alors que sur la première photo de la bipyramide, j'espère que c'est le meme grain, sinon toutes mes excuses... on ne voit (ou on n'imagine) que deux faces parallèles a l'allongement... Celle de dessus, vers l'observateur et probablement celle de dessous sur laquelle le cristal repose. Sur les cotés, les faces ne sont pas parallèles à l'axe, et c'est sur cette impression que j'avais écarté le quartz... Intéressant mais Très bizarre

-

Les évaporites contiennent souvent pas mal de Sr dérivé de l'eau de mer, puis incorporé dans l’anhydrite, puis relargué quand celle-ci se retransforme en gypse. Dans un environnement filonien, pour espérer avoir de la célestite, il faut imaginer une source de Sr dans les épontes. Ça peut être un niveau basique, p.ex un basalte alcalin, ou plutonique (certains granitoïdes). Le filon peut aussi recouper des carbonates initialement riches en Sr (i.e. aragonite, coraux, crinoïdes...) ou des évaporites, bien sur. Dans le cas d'Arignac, si la source est clairement dans les évaporites, c'est aussi hydrothermal même si on ne voit pas de filon. NB : dans les sources possibles de Sr j'ai oublié les carbonatites, mais en France ya pas, et d'ailleurs avec la chimie de folie de ces roches, on aura des associations minérales du Sr avec d'autres métaux (Nb, Zr, Ti, REE...) et pléthore de phosphates.

-

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

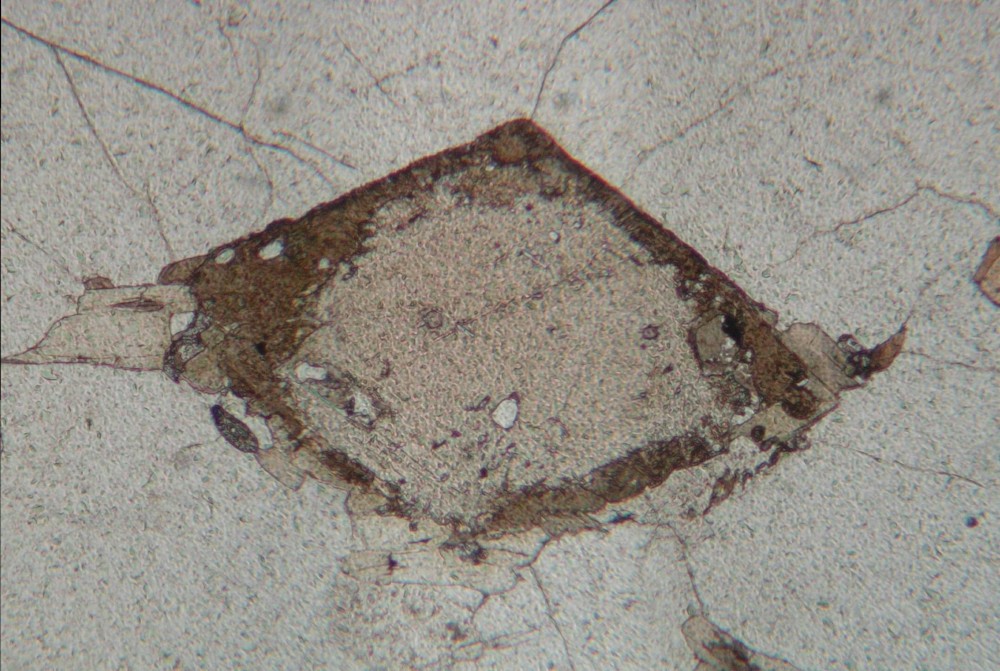

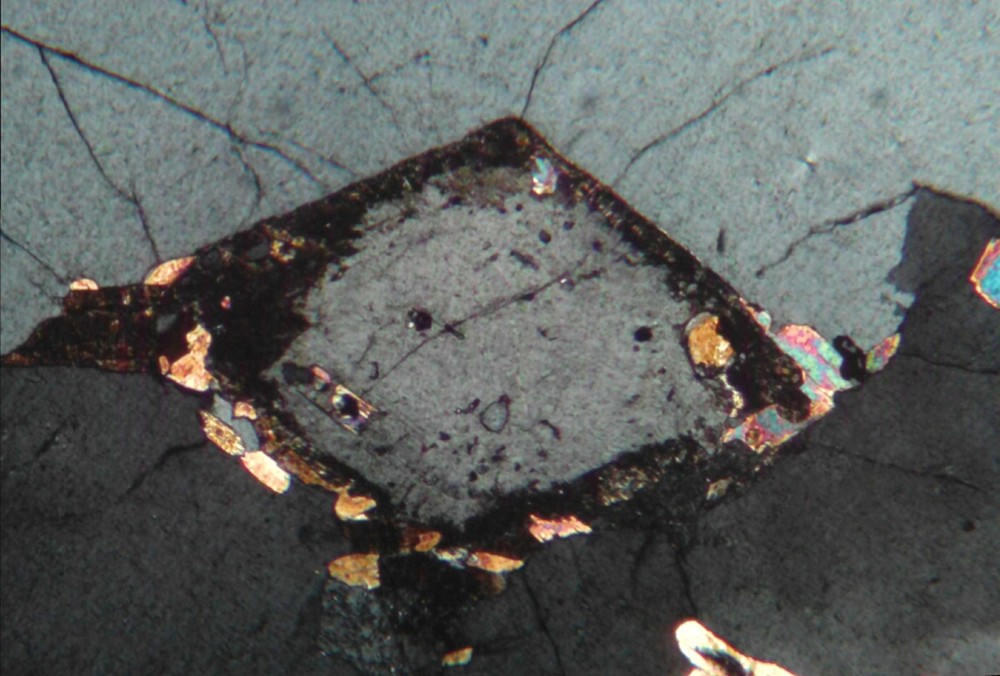

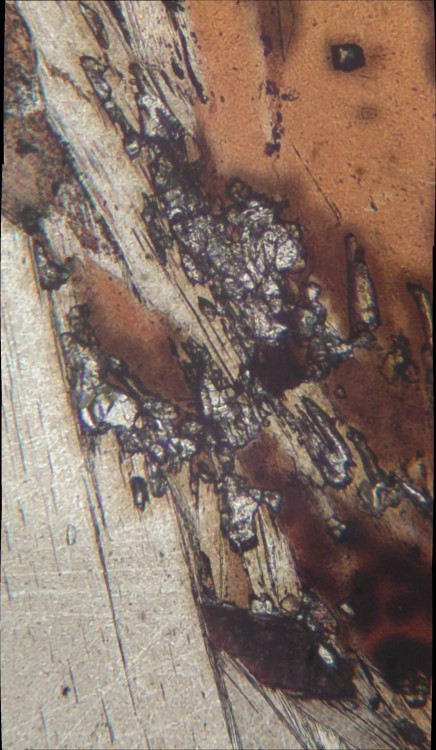

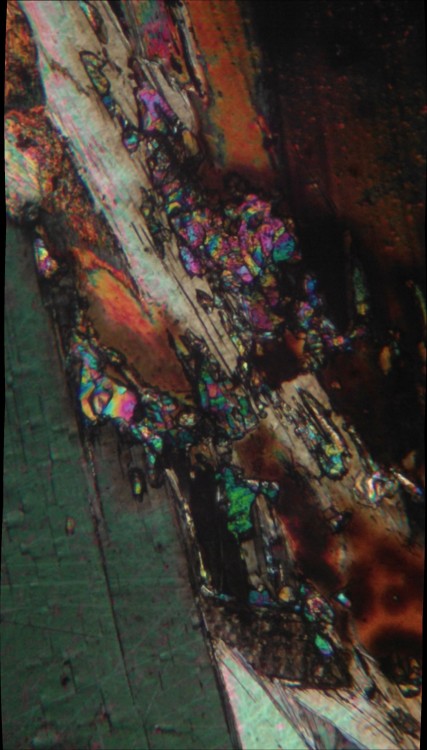

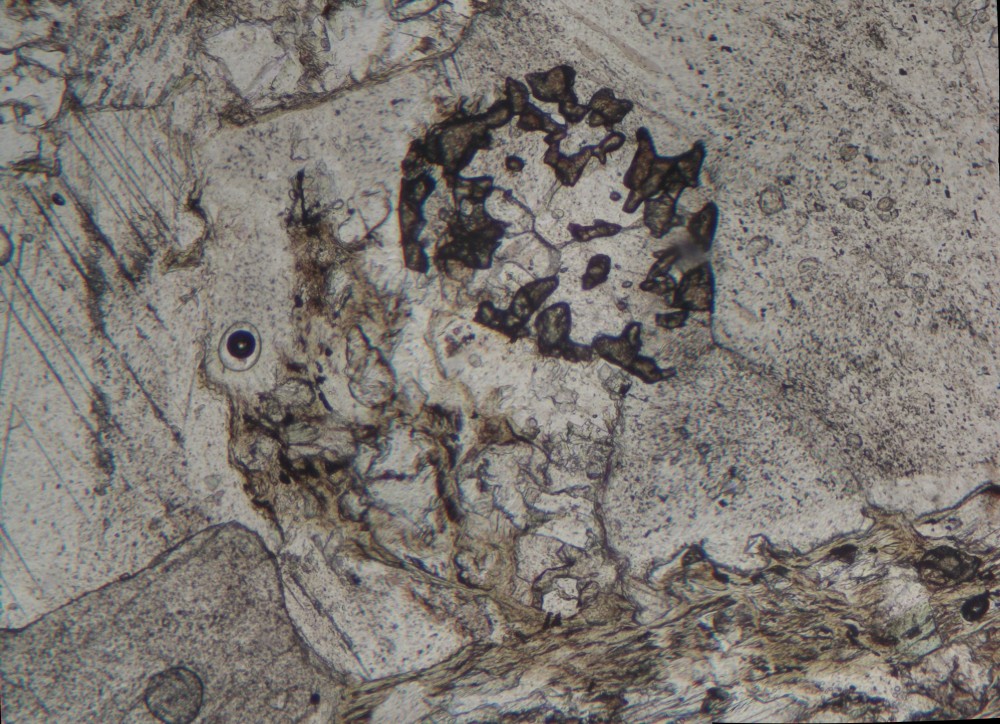

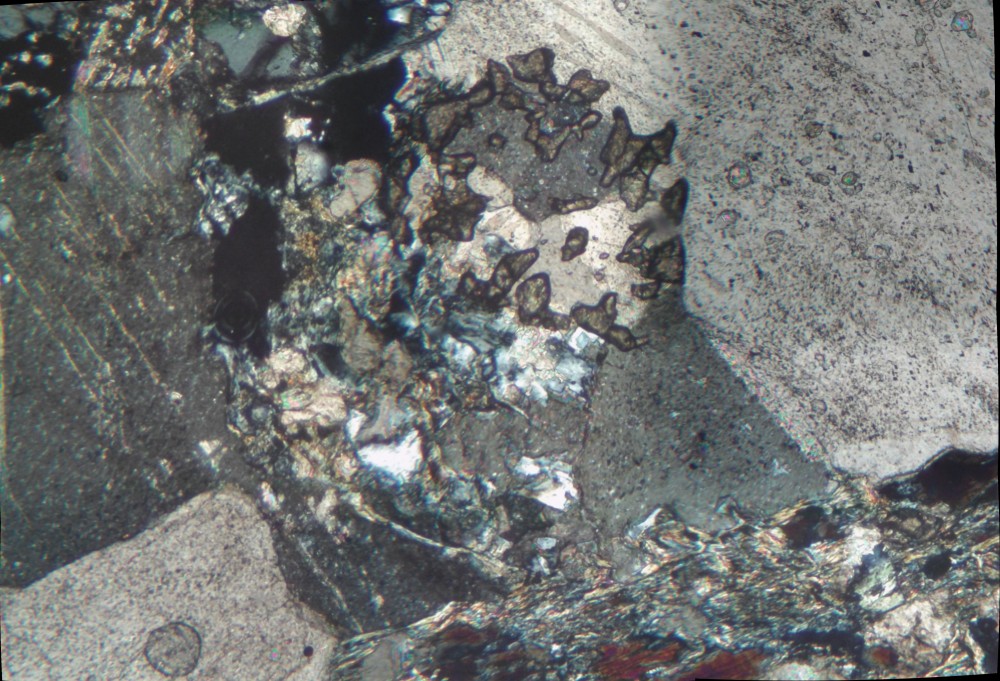

Encore une pseudomorphose peu précise au niveau des formes : la transformation d'allanite en monazite. Je précise le contexte, c'est utile pour comprendre pourquoi on observe cette transformation. Nous sommes dans le granite du Velay vers Monistrol / Loire. Ce granite contient en enclaves une suite de roches ignées dont la mise en place est un peu antérieure à celle du granite du Velay lui-même (cf notice de la feuille Monistrol 1/50000, p31). Parmi ces enclaves, des granites porphyroïdes. Quand le granite du Velay refroidit, des fluides y circulent, et occasionnellement transforment les enclaves. Le granite du Velay est alumineux, à cordiérite et muscovite. Les enclaves elles, à l'origine, ne le sont pas. Les fluides en équilibre avec les minéraux du granite ne sont pas en équilibre avec ceux des enclaves, ce qui déclenche plusieurs réaction chimiques dans les enclaves. Dans les enclaves, on a une allanite primaire qui est parfois bien conservée (champ 3 mm). La bordure (riche en Th) est métamicte et on devine des craquelures radiales dans le quartz liées au gonflement du minéral métamicte. Dans beaucoup d'autres cas, on voit à la place des amas de monazites xénomorphes : Les monazites sont les petits granules xénomorphes avec des teintes vives en LPA et des halos sombres (dans la biotite) en lumière naturelle. C'est encore le Th qui bombarde le réseau des biotites et forme ces halos. Coup de bol, je tombe enfin sur un cristal d'allanite à moitié transformé. Un coté, englobé par le quartz, a été protégé et on voit la terminaison du prisme ; le reste a été retransformé en chapelets de monazites. Dans le détail, on note le caractère très xénomorphe, presque vermiculaire, de ces monazites secondaires Du point de vue chimique, l'interprétation est simple : l'allanite (une variété d'épidote) n'est pas stable dans un environnement peralumineux, dans lequel les porteurs normaux des Terres Rares sont monazite et xénotime. Elle est donc détruite et remplacée par une minéralogie plus conforme à celle du granite encaissant, mais seulement la ou les fluides peuvent passer. Ce n'est pas la seule réaction que l'on observe dans ces enclaves, il y a en particulier beaucoup de myrmékites, mais ce sera pour une autre fois. -

Cette idée est bonne à prendre, surtout dans l’hypothèse aragonite qui est plus facile à silicifier du fait qu'elle est instable. Ensuite, pour distinguer sédiment et concrétion, il faudrait regarder s'il y a du matériel argileux qui est intercalé dans l'empilement de ces couches. Une concrétion sera toujours plus "propre" qu'un sédiment. Pas exclu du tout, mais dans ce cas il faudrait chercher une symétrie dans la succession des couches, comme pour le remplissage centripète d'un filon.

-

Bonjour Visuellement, je n'ai pas l'impression que ce soit complètement replié (en pli couché). Peut être un coup de scie pour bien voir la structures. Pour ce qui est des contorsions de la couche du haut (dernière photo), il me semble que ça reste dans le cadre de ce que peuvent faire des déformations synsédimentaires. Que ce soit silicifié ensuite est une autre affaire.

-

Pseudomorphose : photos de minéraux pseudomorphosés...

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

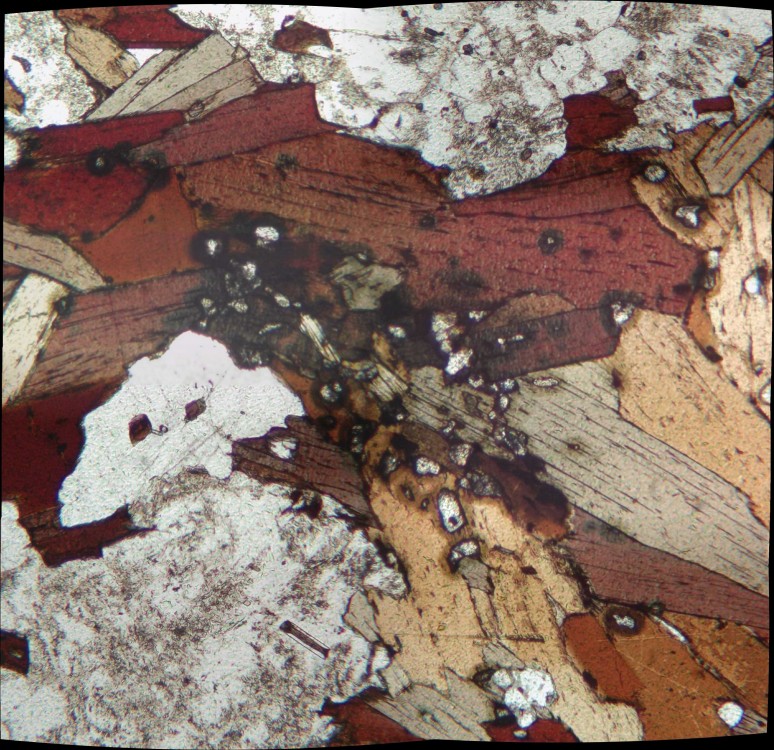

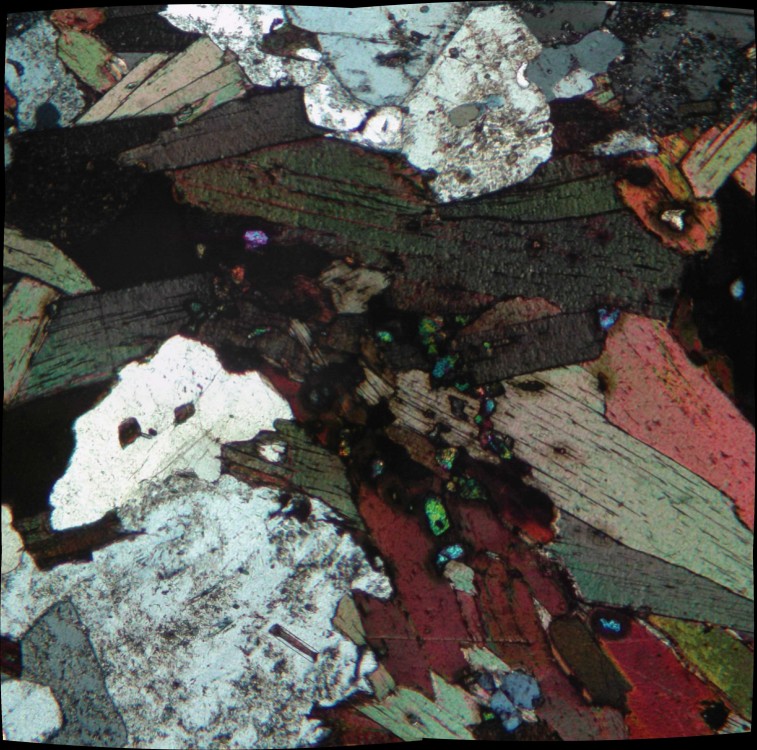

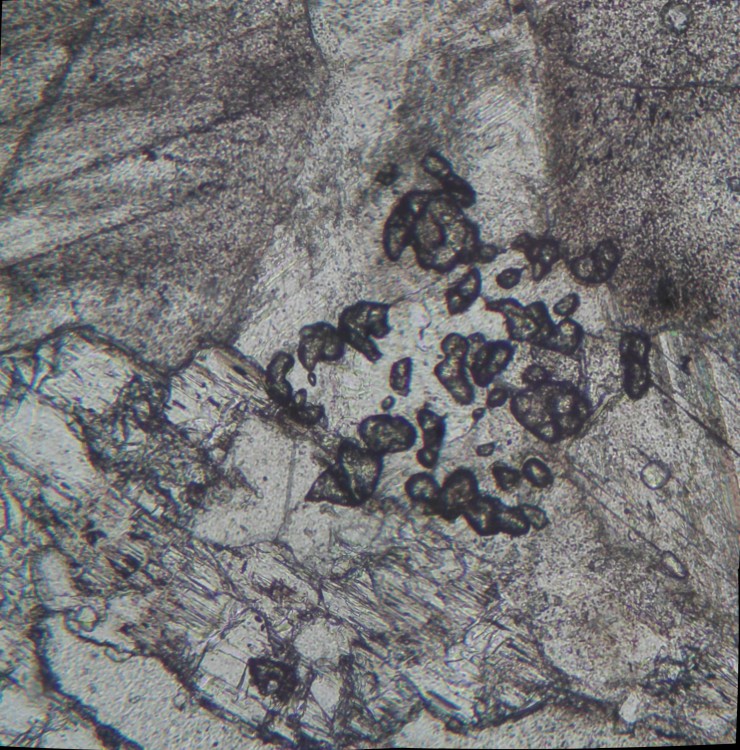

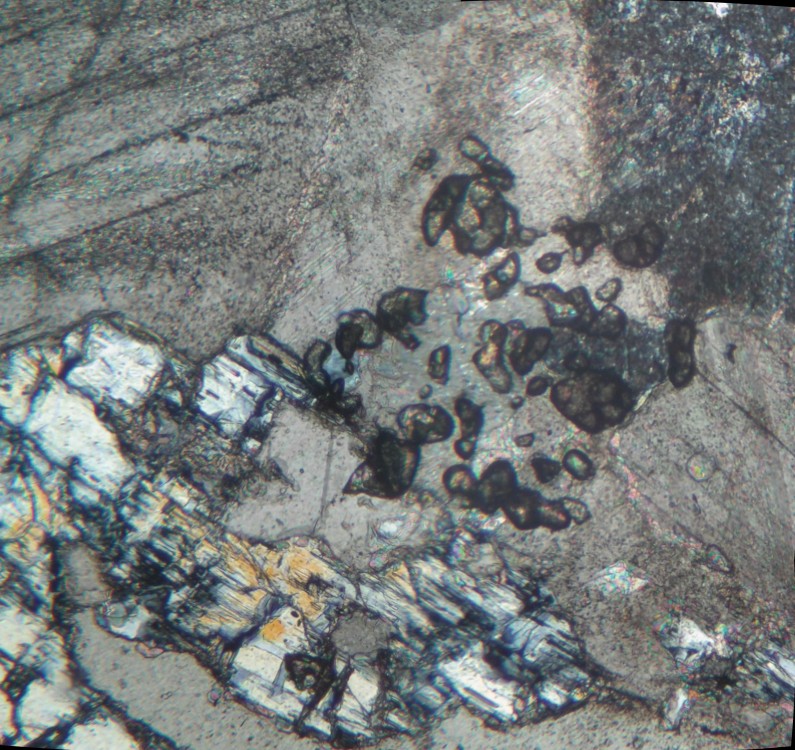

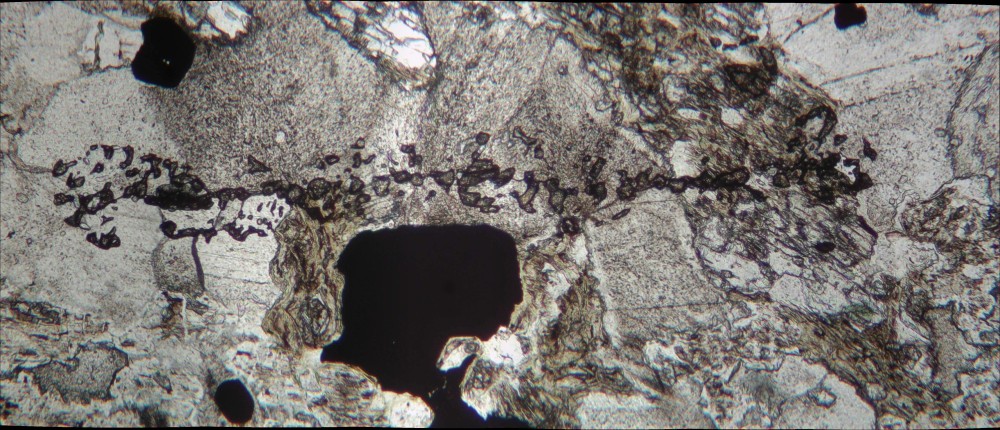

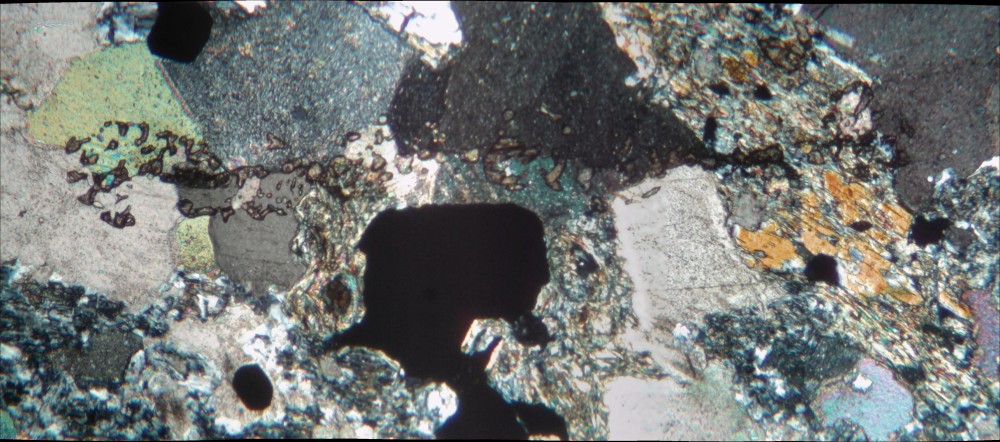

Je nous ramène en Ariège (Tarascon) sur un échantillon de marbre a scapolites et amphiboles qui avait été illustré dans "les minéraux pyrénéens" le fond de la roche est de la calcite en grains mm, avec de petites pyrites, et des porphyroblastes de scapolite et d'amphibole. Il y a des veinules de pyrite. C'est visiblement très transformé par les fluides (scapolitisé) et j'ai fait faire une lame dedans pour essayer de comprendre quelle était la roche d'origine. Surprise, on y trouve du sphène (titanite) regroupé en petits amas spongieux dont les contours évoquent une pseudomorphose. Premier exemple, champ 2.5 mm : lumière naturelle, puis analysée : Il y a de l'amphibole (teintes jaune et blanc), vers le bas et la gauche. Le sphène, ce sont les granules xénomorphes. Le fond est de la calcite. Deuxième exemple, avec une morphologie externe de l'amas de sphènes qui est mieux discernable : champ 3 mm Il y a un peu de clinochlore au centre (teintes grises) et une amphibole très amochée en bas a droite. Dernier exemple : cette fois c'est clairement une forme en baguette qui a été partiellement convertie en sphène : champ large 6 mm Les taches noires sont des pyrites, et encore une amphibole (jaune en LPA) miteuse sur la droite. J'imagine que ces pseudos (très partiels) peuvent représenter d'anciennes ilménites, et la roche une ancienne ophite ou quelque chose d'approchant, mais je n'ai pas vu d'ophite en bon état à coté pour le démontrer. -

Bonjour Celui-ci peut difficilement passer pour du quartz, mais ce n'est qu'un avis. Si ce n'est pas un carbonate, peut-être une monazite.

-

OK pour du quartz, sur les deux dernières vues, il est clair que ce n'est pas quadratique.

-

No problème J'avais sur interprété...

-

Sinon, d’après ce que l'on voit sur la première photo, je supposerais : - que le fragment vert du bas, à cassure conchoïdale, est juste un éclat de verre - le petit grain rose un peu rondouillard du quartz émoussé par le transport - le prisme transparent en haut à droite a l'air d'avoir une forme quadratique, auquel cas c'est peut être un zircon (je laisse aux habitués le soin de me démentir s'ils pensent que c'est trop transparent pour un zircon); mais la photo peut aussi être trompeuse et on a peut être juste un bout de calcite clivé : la taille du grain n’empêche pas de voir s'il réagit à l'acide : on le met dans une goute de HCl dilué et on a la réponse immédiatement. - pour le bipyramidé jaune, je suis bien d'accord qu'il faut établir la symétrie : compter les facettes qui entourent la pointe... Il me parait en bon état, ce qui incite a chercher du coté des minéraux résistants à l'abrasion.

-

Bonjour Dans le cas d'un monocristal biterminé dont on voit bien les facettes, je comprends bien que l'on veuille condenser l'information géométrique sous forme de stéréogramme, mais il y a quand même un moment où il faut mesurer des angles pour nourrir la représentation. Tu faisais comment sous la bino @jean francois06 ? Tout le monde n'a pas de platine théodolite sous la main, sans parler de savoir monter un cristal dessus.

-

Calcite : couleurs et cristallisations de ce minéral

phoscorite a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

OK souvent pas facile de voir la strati dans un bloc de calcaire. -

Calcite : couleurs et cristallisations de ce minéral

phoscorite a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bien compris, mais je parlais de l'orientation de la bête par rapport a la strati. Elle est morte debout ? ou couchée ? -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci, c'est récupéré. Je n'ai aucune lumière perso sur l'épitaxie en fait. J'imagine qu'il faut maitriser les énergies de configuration des empilements cristallins et de leurs défauts, mais la physique à cette échelle, trop hard pour moi... Je suis un peu moins démuni sur les histoires de pseudomorphose, ou de remplacement solide / solide, ayant fait un peu d'expérimental dessus, mais ça reste toujours au niveau macroscopique et la, oui, la chimie intervient, et pas qu'un peu ; c'est même un problème de génie chimique tout-à-fait typique que de convertir un solide A en solide B ou en B+C. Les gens qui étudient la corrosion des matériaux utilisés dans le nucléaire ne font que ça. -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

La chimie intervient si c'est un produit de transformation d'ilménite, ou d'un autre minéral primaire Ti-Fe comme une magnétite. Sinon, je n'accède pas au papier. Tu peux me le passer en MP ? Merci. -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Désolé de te me mettre dans l'embarras. Je ne peux pas m’empêcher de cogiter sur ces pièces, souvent magnifiques, de rutile en épitaxie sur l'hématite. Je vois bien que l'interprétation n'est pas évidente (ilmenite pseudomorphosée ou ???) mais l'orientation des baguettes de rutile sur le réseau de l'hématite crève les yeux. Alors, comme corindon et hématite sont isostructuraux... si c'est juste le réseau (ou ses défauts) de l'hématite qui permet la nucléation du rutile en surface avec une orientation particulière, pourquoi pas le même effet avec du corindon ? Bon, c'était une bouteille a la mer. Pas de quoi se prendre la tête... -

Calcite : couleurs et cristallisations de ce minéral

phoscorite a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bien vu Question subsidiaire : c'est orienté comment par rapport a la stratification du calcaire ? D’après la courbure du moule interne dans le sens vertical, tu estimerais a combien le diamètre de la bête ? -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Toujours étonnant cet ancrage d'un minéral quadratique sur un substrat trigonal. Est-ce que ça marche aussi avec le corindon comme support comme avec l'hématite ? -

Calcite : couleurs et cristallisations de ce minéral

phoscorite a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

C'est cool, mais a part un truc pour se gratter le dos, je ne vois pas trop... -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Les petits toits un peu rougeâtres posés sur la lamelle de gauche ? Ça fait penser terriblement a de la nucléation de surface. -

Ce serait une rareté d'avoir les deux types de phénocristaux opx et cpx dans la même lame mince. Plutôt une section plus superficielle du même cpx, dans laquelle le plan de coupe n'atteint pas le coeur. Bulle de colle, arrachement, verre (xenolithe fondu) ou xenocryst avec couronne. Regardez déjà si la partie claire polarise ou si c'est noir en LPA. Un bon petit squelette. A revoir en LNA, pyroxène possible ; une olivine ou un plagio devraient être plus limpides. Mais les macles sont bizarres.

-

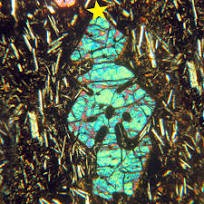

Et voici une olivine squelettique du WEB (obtenue en image avec ces mots clefs). Le style sapin de Noel. Pour creuser la question, il y a ce travail expérimental (en accès libre) qui fait un bel usage de la tomographie X pour quantifier les vitesses de croissance. feart-07-00300.pdf

-

Ça me parait presque incontournable. Et merci pour l'image pieuse, elle est carat et elle montre bien qu'on peut avoir une couronne assez simple autour d'un cœur plus compliqué, plein d'inclusions. Pour ce qui est de l'interprétation de l'image LR, je pense que si on regarde dans une partie vraiment propre et translucide du cristal, l'intensité de la lumière renvoyée correspond au pouvoir réflecteur de la première couche un peu opaque qui est sous la surface polie. C'est piégeux, car typiquement un minéral opaque comme magnétite ou pyrite que l'on a l'habitude de voir noir en transmission va ressortir plutôt clair en LR, et a l'inverse, un beau quartz bien clair aura plutôt une tête d'enterrement. Bref, il y a un gros risque a surinterpréter cette figure de LR : peut-être bien que ce qui sort sombre correspond simplement à ce qui est le plus propre (translucide) dans le phénocristal. Déjà, il faudrait les voir ces autres olivines massives. Ensuite, l'indication classique de croissance rapide pour une olivine (comme pour d'autres minéraux comme la magnétite et beaucoup de phases synthétisées dans des laitiers de fonderie) c'est d'avoir une structure squelettique. En gros, quelque chose d’intermédiaire entre une forme de dendrite et un cristal bien convexe avec des faces parfaites, bien planes. Voir plus ci-dessous. Je cherche des photos pour illustrer. http://christian.nicollet.free.fr/page/Visiteurs/Francois/ResumeThese.html