Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

-

Compteur de contenus

2502 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par phoscorite

-

Galets de St Perdoux

phoscorite a répondu à un sujet de crackers dans Géomorphologie, pédologie et géologie du quaternaire

Certes, mais ce flambage a très grand rayon de courbure ne peut en aucun cas être responsable du fait que votre niveau porteur est plissé. Les couches ne sont pas horizontales, de même que pour les terrains adjacents, c'est assez visible sur votre morceau de carte géologique. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des mouvements alpins/pyrénéens, et le plissement date vraisemblablement de la fin du cycle hercynien. -

Bonjour Première remarque, pensez-vous vraiment avoir analysé le C de votre échantillon ou bien le pic de C détecté correspond-t-il à la métallisation de la surface ? Deuxio, le système EDS est semi-quantitatif, et de nombreux recouvrement de pics ne peuvent pas être résolus ainsi. Enfin, si vous avez une certitude sur la nature du minéral, une feuille Excel fera bien l'affaire pour un calcul stœchiométrique, c'est une simple règle de trois. Pour votre exemple, je ne vois que du Fe (et de l'O bien sur) donc vous êtes sur un oxyde ou un hydroxyde de Fe, peut être une goethite car je vois des traces de Si dans votre spectre. Attention, le détecteur ne voit pas l’hydrogène s'il y en a.

-

curiosité minérale/fossile des Corbières

phoscorite a répondu à un sujet de alex.tre dans Forum Minéraux et Minéralogie

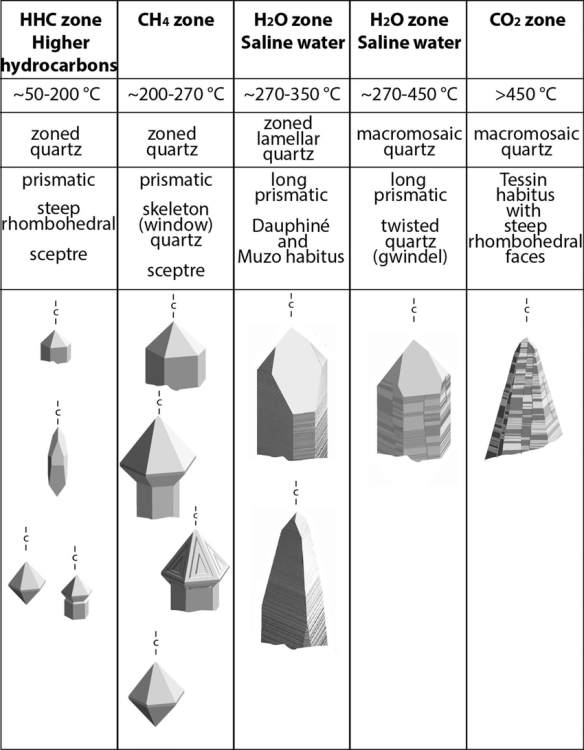

Bonne remarque, ce type de quartz serait noyé dans la masse si on regardait une serie detritique alimentée par une source plutonique, ou du socle. Mais dans le tertiaire tout autour des Pyrenées, le materiel source est surtout du Mesozoique recyclé, tres carbonaté, et les autres quartz sont plutot dans des fragments lithiques de sédiments. -

Si quelqu'un a une idée ???

phoscorite a répondu à un sujet de barry dans Demandes d' identification de fossiles

Probablement aussi de la calcite, mais en plus gros cristaux que dans la micrite. Un test a l'acide sur cette partie précisément permettrait d'en avoir le cœur net. -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Ça laisse entendre que vous avez bossé dessus avec les moyens adéquats. Mais quand je regarde la doc sur stromatolites, oncolites et laminations algaires de tout poil, je ne vois pas de systématique du type de carbonate qui forme ces microbialites, si ce n'est, parfois, lorsque l'environnement est très riche en organiques et que c'est de la dolomie. Et je me demande si, comme pour les carbonates marins en général, il n'y a pas des périodes de l'histoire géologique qui sont plutôt a calcite et des périodes a aragonite. Bref, si vous avez une doc dessus, je suis preneur. -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Je n'ai pas d'argument pour ni contre, mais comment sait-on que c'est de l'aragonite plutôt que de la calcite ? -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pareil... -

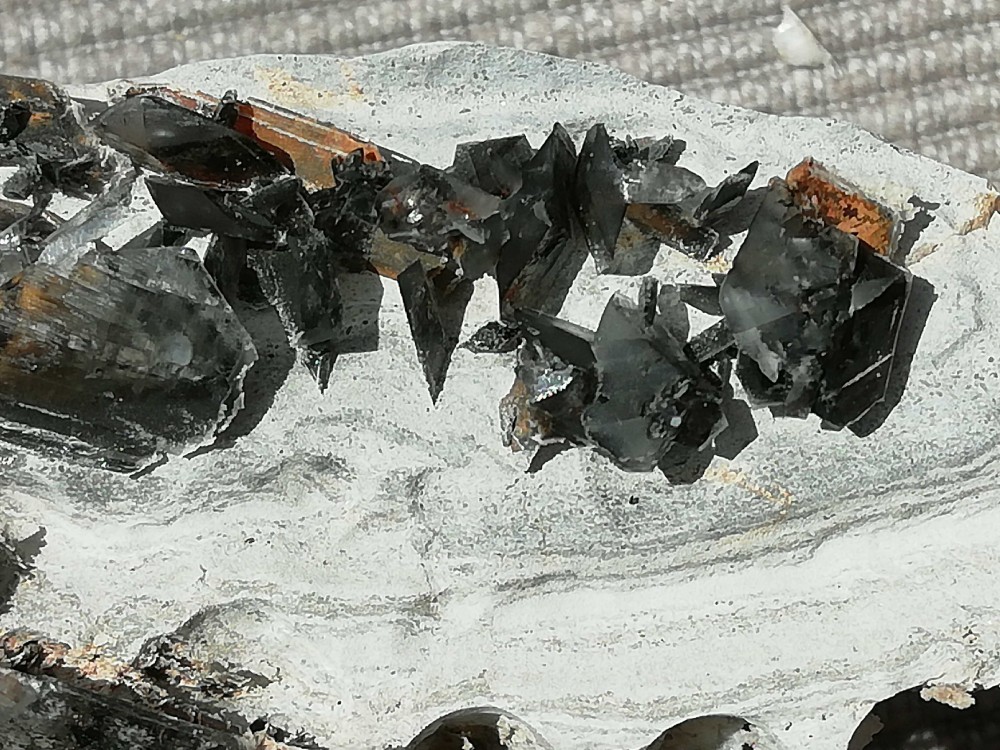

je suis assez sceptique, je ne vois pas les clivages d'un pyroxène, plutôt du quartz.

-

Échantillon de minéral radioactif à donner

phoscorite a répondu à un sujet de Dom&Co dans Forum Minéraux et Minéralogie

Ce n'est pas tant la manipulation qui est dangereuse. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de conserver cet échantillon dans un endroit qui n'est pas aéré. Sans ventilation, le risque est l'accumulation du radon (gazeux) qui est lui aussi radioactif, et qui, si on le respire, va se fixer sur les alvéoles pulmonaires. -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Les roches plutoniques riches en néphéline donnent parfois cette impression d'être extrudées, voire en nougat. -

Minéraux Alpins en dehors de la France

phoscorite a répondu à un sujet dans Forum Minéraux et Minéralogie

Super. Il n'y a pas que de la magnétite dans la matrice, on dirait. Serpentine ? -

Hydrothermalisme/métasomatisme

phoscorite a répondu à un sujet de Ismageo dans Roche et pétrographie

A vrai dire, ces confusions sont bien compréhensibles, et il est souvent difficile de séparer les phénomènes aussi nettement que le souhaiterait le physicien. En pratique, un fluide aqueux est toujours présent. Sur le terrain, la question est souvent de savoir si les échanges se font par diffusion, entre milieux chimiques adjacents dans un fluide immobile ou si c'est l'advection (percolation) de ce fluide passant d'un milieu à un autre qui transporte les solutés. Une autre source de confusion possible est le fait que, parfois, c'est le fluide lui-même qui apporte la chaleur et génère une anomalie thermique locale, comme dans le "métamorphisme" pyrénéen. -

Hydrothermalisme/métasomatisme

phoscorite a répondu à un sujet de Ismageo dans Roche et pétrographie

Bonjour On peut vous proposer des définitions pour ces deux termes. Hydrothermal fait référence à la température des fluides, métasomatique aux transformations induites dans les roches qu'ils traversent. Si vous voulez en discuter, il faudrait être un peu plus explicite. -

Retour sur Malvezi (11) avec un faciès fin, argileux et carbonaté, riche en matière organique et à cristaux de gypse formés dans le sédiment (diagenétiques sens large). En section scannée (h 20 cm) Dans la matrice, je vois des convolutions du litage qui font penser à un dépôt de pente instable (slumpé). Je vois aussi, au centre, une bande sombre dans laquelle se sont formées des fentes de tension (remplies de gypse) ; sans doute un niveau plus compétent, plus riche en carbonate que les parties grises de la matrice. Curieusement, malgré une matrice riche en matiere organique, les cristaux de gypse authigènes n'ont pas l'air d’être lenticulaires. Après attaque acide, c'est assez sympa, la plupart des cristaux sont noirs sur fond clair.

-

Le bore dans les silicates : petite question

phoscorite a répondu à un sujet de greg la veine dans Forum Minéraux et Minéralogie

Le granite de Neouvielle ne doit pas être trop loin. Il faudrait voir si les metapelites autour des horizons a axinite contiennent de la tourmaline. Mais ce n'est peut-etre pas une reponse générale a la question. -

Un feldspath, oui, mais plutôt un plagioclase à mon sens, on devine des macles polysynthétiques en bas a gauche du plus gros grain. La, j'ai l'impression qu'on avance. La forme externe de ta structure est hexagonale, ce qui me fait penser à de la cordiérite. Certaines de tes taches grises des photos précédentes donnaient aussi cette impression. Dans ce cas, je peux imaginer qu'on a eu un métamorphisme de contact avec développement de petits porphyroblastes de cordiérite : pas des cristaux pleins, mais des éponges bourrées d'inclusions comme c'est souvent le cas pour les porphyroblastes de cordiérite et de grenat ; par la suite, ces cordiérites seront altérées en pinite, comme d'habitude. Le corolaire de cette idée c'est que pour que la cordiérite se forme dans le métamorphisme, il faut partir d'un matériel alumineux, ce qui pose un petit souci si au départ il s'agit d'une roche ignée ; mais ce n'est plus un problème si la roche ignée (volcanique) a subi une transformation hydrothermale préalable (genre spilite-keratophyre) qui lessive le Ca initial et la rend peralumineuse. Déja vu ça se produire dans le Beaujolais (série dévonienne) au contact des granites varisques tardifs.

-

Travertin? perle de caverne? 1/2 sphére

phoscorite a répondu à un sujet de Marco Nature dans Demandes d' identification de minéraux

C'est donc très dur comme du corindon et probablement un fritté. -

Travertin? perle de caverne? 1/2 sphére

phoscorite a répondu à un sujet de Marco Nature dans Demandes d' identification de minéraux

Je ne comprends pas la réponse. La bille raye le quartz ou pas ? -

Travertin? perle de caverne? 1/2 sphére

phoscorite a répondu à un sujet de Marco Nature dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Refaire un test de dureté SVP sur du verre et sur du quartz en utilisant la tranche et la surface. Si c'est plus dur que le quartz, peut être une bille d'Alumine frittée pour broyeur planétaire. -

Vos fossiles sur plaque les plus beaux

phoscorite a répondu à un sujet de cumengeite dans Forum Fossiles et Paléontologie

Imprégnation est peut-être un peu vague, mais ça concerne bien la diagenèse des phosphates marins et la vivianite ou la lazulite sont des candidats possibles. Il est assez notoire que le P inorganique s'adsorbe très facilement sur les hydroxydes de Fe et Al. On peut imaginer que ce matériel est détruit dans la diagenèse pour former de la vivianite, voire de la lazulite, qui remplace en partie le phosphate organique : pseudomorphose partielle ou périmorphose. -

Lithogéochimie_ratio des éléments

phoscorite a répondu à un sujet de Ismageo dans Roche et pétrographie

Bonsoir Tout dépend de ce que vous avez a disposition comme analyses : majeurs, traces facilement accessibles en fluorescence X comme Zr, Nb, Y, Ba, Sr, Rb ou traces plus pointues accessibles seulement en activation neutronique (Th, Ta) ou en ICPMS (tout ou presque). Il y a une très grande variété de signatures chimiques possibles pour les incompatibles dans les carbonatites, car elles peuvent être plus ou moins différenciées et leurs sources mantelliques ont des spectres chimiques assez variés eux aussi. Ce qui fait que vous ne pourrez pas facilement trouver un critère géochimique simple qui marche a tous les coups. Une piste possible assez robuste serait le rapport Nb/Ti. Si vous utilisez Ba, Sr et les LREE, vous allez discriminer facilement des carbonatites différentiées (beforsites, ferrocarbonatites) mais pas trop les autres (la grande majorité). On peut poursuivre cette discussion en MP si vous voulez parler du cas précis qui vous occupe ou que l'on doit échanger des données. -

Lithogéochimie_ratio des éléments

phoscorite a répondu à un sujet de Ismageo dans Roche et pétrographie

Bonjour La question n'est pas si simple tant les géochimistes s’ingénient à fabriquer des indicateurs (fingerprints) divers et variés. Leur fonction est le plus souvent de mettre en évidence un mécanisme physique responsable d'une variation dans les compositions chimiques d'un ensemble de roches. Pour un mélange (variation linéaire dans l'espace des compositions) on utilisera une représentation barycentrique, par exemple un diagramme ternaire, qui a le mérite de représenter un mélange par une droite. Mais ce n'est pas le cas des diagrammes construits à partir de ratios impliquant des majeurs et des traces, ou des traces seules, pour lesquels, en général, les mélanges sont représentés par des hyperboles. Dans ce cas, il s'agit plutôt de mettre l'accent sur des fractionnements, i.e. la capacité de certaines phases minérales ou certains processus (cristallisation fractionnée, tri hydraulique) à séparer chimiquement les constituants les uns des autres. Les exemples sont trop nombreux pour en donner une vision un peu systématique : quelques uns Rb/K, Cs/K voire Ba/K pour le rôle du feldspath potassique dans la différenciation des granites ; Sr/Ca pour celui du plagioclase ; Nb/Ti pour celui des oxydes ... Dans ces exemples, on utilise des ratios entre éléments qui entrent dans le même minéral, mais ce n'est pas une obligation et vous pouvez construire ou adapter les indicateurs que vous voulez pour une application particulière ; par exemple, Zr/Al est un excellent indicateur granulométrique pour les pélites (siltites et argilites). Enfin, et surtout, il est essentiel de n'utiliser que des rapports pour lesquels la qualité d'analyse est irréprochable, l'incertitude sur un rapport étant invariablement beaucoup plus importante que l'incertitude sur une seule mesure. C'est souvent le facteur limitant dans l'usage d'une représentation géochimique. -

Mini je ne sais quoi?

phoscorite a répondu à un sujet de Marco Nature dans Demandes d' identification de minéraux

OK, merci. L'arséniure qui s'altere en sulfoarséniure, c'est bien probable.