▲ Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 25>29 juin 2025 ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

BUT

Membre-

Compteur de contenus

1048 -

Inscription

-

Dernière visite

Tout ce qui a été posté par BUT

-

Échantillon des marnes noires oxfordienne du 05

BUT a répondu à un sujet de jul dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Le Gypse est facile à identifier: densité faible (#2,3), dureté 2, décrépite et se transforme en plâtre à la chaleur. Donc si vos tests de densité et de dureté - même approximatifs - sont à peu près bons, ce n'est pas du gypse (même si les photographies l'évoquent fortement). Sinon il y a la série Célestine-Barytine: Célestine: densité#4, dureté 3-3,5 Barytine: densité#4,5, dureté 3 Le strontium est assez présent dans une partie du département, notamment aux "environs" (au sens très large) de la très grosse faille qui passe à Eyguians. -

DEMANDE AIDE IDENTIFICATION

BUT a répondu à un sujet de BUT dans Demandes d' identification de minéraux

Moi aussi, après la suggestion de 1frangin et après avoir visionné beaucoup de photographies de serpentine, de trémolite ou néphrite, je penche pour serpentine (antigorite). De toute manière, la discrimination entre antigorite et trémolite peut être consolidée sans trop de difficulté sur la base de la dureté et de la densité: - dureté 3,5-4 pour antigorite et 5-6 pour trémolite - densité #2,55 pour antigorite et #3 pour trémolite. Mais je ne hasarderai pas un de mes peu nombreux spécimens d'apatite ou de fluorite pour des tests de dureté. Bien vu. Une des pierres dont j'ai posté les photos ne retient pas l'aimant, mais l'autre si, et seulement à un endroit bien précis: en face d'un petit filonnet noir qui la traverse. Elle contient donc un minéral magnétique. C'est vrai qu'il y a souvent de la magnétite ou des minéraux voisins (spinellides) dans les serpentinites, au moins sous forme de cristaux microscopiques. Et nous savons maintenant que l'endroit où j'ai ramassé ces pierres est surplombé par un massif de roches vertes renfermant des serpentinites. Pour en savoir plus sur l'endroit, il y a en premier lieu le Géoportail de l'IGN, qui permet d'afficher la carte topographique en tapant une adresse (ici: Cirque des Evettes - SAVOIE). A partir des indications de mon premier post, il est facile de repérer le secteur où j'ai ramassé les pierres. En ce moment sous la neige; mais c'est une jolie balade. Vérifiez quand même qu'il n'y a pas d'interdiction de ramasser les cailloux à l'heure actuelle. Pour autant que je me rappelle, le matériel est - au moins localement - abondant; mais les fragments ne sont pas tous translucides; donc c'est mieux d'avoir du soleil. En second lieu, sur le site Infoterre du BRGM, il est possible d'afficher la carte géologique et sa légende, et de la superposer avec la carte topographique (en jouant sur les pourcentages d'affichages des différentes "couches"; attention le mot "couche" est trompeur dans le contexte d'un site de géologie, car il s'agit ici des "couches" informatiques que l'on choisit ou non d'afficher sur l'écran, et non de couches géologiques). Enfin, j'ai trouvé un dépliant de vulgarisation du CAF très intéressant, qui contient une coupe géologique simplifiée passant probablement dans le secteur où j'ai trouvé les pierres, en tout cas non loin. Titre: "Un aperçu de la géologie autour du refuge d'Avérole. Haute Maurienne. N°6. Guide géologique pour randonneur curieux". -

DEMANDE AIDE IDENTIFICATION

BUT a répondu à un sujet de BUT dans Demandes d' identification de minéraux

Bonsoir En fait, on considère aujourd'hui que la néphrite n'est pas un minéral mais une roche constituée par l'enchevêtrement serré de microcrIstaux d'amphiboles de la série tremolite-actinolite. Depuis mon dernier post, j'ai trouvé des données sur la géologie locale, et effectivement le versant qui surplombe le secteur où j'ai trouvé ces pierres est constitué de roches vertes, y compris des serpentinites. La présence de serpentine en pied du versant, dans les mélanges de vestiges glaciaires et d'éboulis, n'a donc rien de surprenant. -

Quartz, beaux ou rares cristaux de quartz en photos avec ou sans autres minéraux

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonjour Quebequartz En parcourant ce fil, je suis tombé en arrêt sur le quartz noir que vous présentez, et que je trouve également très beau. Le quartz vert orné de petites calcites de votre envoi suivant me plaît aussi beaucoup. Ce sont trois spécimens intéressants et originaux que vous nous avez montrés. -

DEMANDE AIDE IDENTIFICATION

BUT a répondu à un sujet de BUT dans Demandes d' identification de minéraux

Tout à fait plausible. Je viens de parcourir la galerie de photos du "Serpentine subgroup" sur Mindat, et il y a d'assez nombreuses photographies qui ressemblent assez à mes cailloux. En particulier les photographies d'antigorite (et dans une moindre mesure certaines photos de lizardite). En plus, en termes de dureté, l'antigorite est plus compatible avec mes cailloux que la trémolite, dont la dureté (5-6) est un peu en limite supérieure. Mais je ne m'y étais pas arrêté parce que ces minéraux ont sûrement des propriétés mécaniques fortement anisotropes. Seconde étape: vérifier que c'est compatible avec le contexte géologique local, que je ne connais absolument pas. Je vais donc tâcher de trouver la notice de la carte géol. Merci. Je crois que vous m'avez mis sur la bonne voie. -

Bonjour J'ai trouvé ce minéral en Haute Maurienne, entre le Col des Evettes et le front du glacier du même nom. C'était il y a longtemps et je ne me rappelle plus l'endroit avec précision. Avec certitude, c'était dans la base de l'escarpement qui limite le Plan des Evettes côté Ouest, dans le secteur surplombé par la Pointe des Arpettes et le Pic Régaud. Ce n'était pas en place mais en éboulis. Cependant, compte tenu de la quantité importante présente, l'affleurement n'est peut-être pas très loin. Le minéral est translucide en vert pour les épaisseurs inférieures à 5-7mm; opaque pour plus de 1cm d'épaisseur. Il est rayé par la pointe du couteau et ne raye pas l'acier. Il me semble qu'il présente une structure fibreuse, peut-être même en feuillets. Cette structure apparaît sur les grands côtés à peu près plans, mais est beaucoup moins évidente sur les cassures plus ou moins perpendiculaires à ces grands côtés. Les feuillets seraient donc plus serrés que dans un mica. L'éclat est gras sur les petits côtés, un peu plus soyeux sur les grands côtés. Je peux afficher la carte géologique sur le Géoportail de l'IGN, mais je n'ai pas accès à la notice. De ce fait cela ne m'aide pas beaucoup. Je penserais à de la trémolite ou une autre amphibole. Mais étant données la fréquentation de ce coin et l'abondance du matériau, ce minéral doit être bien connu des spécialistes locaux. Merci d'avance à eux.

-

Effectivement. Comme je ne connaissais même pas le mot, j'ai cherché des articles et j'ai trouvé des illustrations qui ressemblent assez. Si j'ai bien compris, ce seraient les vestiges de l'activité d'une espèce de "ver" qui se nourrissait probablement de petits organiques présents sur le fond de la mer. Ce "ver" était en plus prévoyant et se débrouillait pour accumuler - dans des chambres de stockages creusées sous le fond de la mer et disposées de part et d'autre d'un tunnel principal - des réserves stratégiques de vase riche en débris organiques , afin de pouvoir exploiter ces réserves aux périodes de disette (sédimentation saisonnièrement pauvre en MO par exemple)... ou bien (là j'invente) lorsqu'il était obligé de se confiner pour des raisons inconnues mais que nous pouvons imaginer (passages de prédateurs). Merci beaucoup. Je n'aurais jamais trouvé. Je corrige un mot oublié: ... se nourrissait de petits débris organiques ... Je trouve que le dessin n°5 de la figure 4 de l'article cité par jjnom ressemble assez.

-

Minéraux des Alpes-de-Haute-Provence (04)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci à tous deux pour vos indications qui me permettent de comprendre des choses a posteriori. -

Surprenant oui: on dirait un dessin de végétal stylisé sur un kilim, ou une gravure de la Vallée des Merveilles (mais non ce n'en est pas une).

-

Merci. Je n'y aurais jamais pensé!

-

Vestige trouvé dans le secteur du Col la Pierre dans la Chaîne de la Blanche, sur le versant côté Seyne. Plus précisément au bord du sentier, à environ 400m au Sud du col, vers 2300m d'altitude, dans la traversée montante de l'éboulis surplombé par la falaise de Roche Close. Sur le Géoportail, cette falaise est cartée en C4-6 surmonté par e6. La roche support est un grès fin micacé, presque une siltite, sans doute quelque peu argileux; certains grains rayent le verre. Dimensions de la trace: 3-4cm. J'aurais pensé que c'est une piste de ver, n'était l'espèce de "tige" centrale d'où partent des ramifications plus ou moins symétriques par rapport à ladite tige. Serait-ce une coupe dans une grosse nummulite très déformée et très abîmée? Ou quelque chose d'origine végétale? Merci d'avance.

-

Minéraux des Alpes-de-Haute-Provence (04)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

C'est le meilleur spécimen que je connaisse de ce secteur. J'ai passé pas mal de temps en vacances au hameau de Champcontier dans les années 1960-70 et j'ai trouvé sporadiquement de petits cristaux limpides isolés ne dépassant guère 2cm; jamais biterminés, jamais fenestrés, et malheureusement jamais en place... Lorsqu'ils en trouvaient, mes grands oncles et leurs soeurs ramassaient les "cristaux de roche" et les conservaient pieusement dans de petites boîtes métalliques. Mais c'étaient également d'assez petits cristaux (quelquefois deux cristaux jumelés), à l'exception de ce spécimen. Peut-être aussi qu'ils s'étaient défaits des plus beaux pour récupérer un peu d'argent liquide... Plus récemment, une de mes filles a trouvé un groupe de taille honnête (#5-6cm), limpide lui aussi mais sensiblement plus abîmé, pas très loin du hameau, tout près de l'endroit où le sentier qui part vers les alpages croise le canal qui alimente le hameau en eau (maintenant c'est un tuyau dans l'ancien canal). Je soupçonne que les quartz proviennent des barres plus ou moins hautes situées au-dessus du village, qui correspondent aux faciès les plus résistants des flysch. C'est pour cette raison qu'on ne les trouve pas en place si l'on ne va pas dans les barres (ce que les habitants ne faisaient pas trop car leurs déplacements étaient pour l'essentiel utilitaires: travaux agricoles, chasse, cueillette; sauf les enfants qui avaient quand même un tout petit peu plus le loisir de fureter partout). Je suppose qu'à Méolans on les trouve en place, peut-être dans la carrière entre autres? Par contre, je n'ai pas trouvé de quartz dans le secteur Col de Famouras - Pessiéou -Tête de Louis XVI- Roche Juan - Les Clots. Sans doute parce que j'ai beaucoup moins fréquenté cette zone. -

Minéraux des Alpes-de-Haute-Provence (04)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Le Lauzet sur Ubaye, rive droite, secteur au-dessus des hameaux de Champcontier et Costeplane. Je n'ai pas de localisation plus précise. Un grand-oncle me l'a offert vers la fin des années 1960. Lui même l'avait trouvé étant enfant (donc au tout début du XXème siècle), en allant poser ou relever des lecques. Donc c'est dans l'étage forestier, parce qu'on ne posait pas de lecques plus haut. -

Probable molybdénite. Eté 1972. Camping de Lavachey, près de Courmayeur. VAL D'AOSTE. Nous faisions le tour du Mont-Blanc, pour nous remettre du baccalauréat. Nuit au camping de Lavachey, entre les étapes du col de la Seigne et du col Ferret. Le matin, le soleil veut bien se montrer, pour la première fois depuis le départ des Houches. Je vois de petits cristaux métalliques briller dans un très gros bloc d'une espèce de granite. Pas de marteau et encore moins de burin: nous étions chargés comme des mulets, et beaucoup moins costauds. J'ai donc dégagé quelques cristaux à la pointe de l'Opinel, à la va-vite parce que le col Ferret nous attendait, et qu'il fallait lever le camp. En les dégageant, j'ai constaté que c'était mou et ductile comme du plomb ou de l'étain. Et que c'était très dense. Mais c'est seulement de retour à la maison que j'ai pensé que cela pouvait être de la molybdénite. Ceci dit je n'ai pas d'identification formelle. Compte tenu du mode d'extraction très délicat, on ne voit bien sûr pas de forme hexagonale. De toute manière je ne sais même pas s'ils étaient idiomorphes dans le "granite" (je n'ai pas fait attention sur le coup). Les carreaux du papier donnent l'échelle (5mm). J'ai sorti les deux plus gros fragments (je n'ose pas parler de cristaux!).

-

Bonsoir à tous les deux Effectivement sur cette photo on voit assez bien que les deux cristaux du haut ont une section carrée avec de petites troncatures octogonales sur les angles du carré. C'est donc très probablement de la vésuvianite. Le minéral blanc est peut-être de la calcite. Quoi qu'il en soit le blanc fait bien ressortir les cristaux de vésuvianite plus foncés, et je trouve que cela donne des spécimens très esthétiques. J'aime beaucoup aussi le fait que certains cristaux se sont cassés à un moment de leur vie, avec un léger déplacement relatif des deux morceaux, et ont été ressoudés ensuite par la présumée calcite. A plus tard.

-

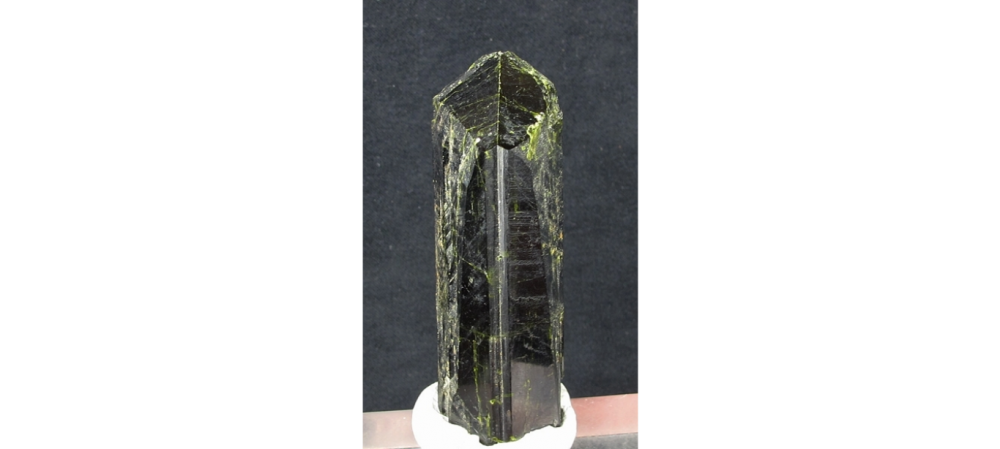

Oui, l'épidote et la clinozoïsite sont les deux pôles extrêmes d'une série continue. Les minéraux réels se situent quelque part entre les deux pôles. On appelle épidote ceux qui contiennent plus de fer, et clinozoïsite ceux qui en contiennent pas ou peu. En l'absence d'analyse il est difficile de discriminer entre les deux. Souvent on ne fait pas d'analyse et on fait le choix "épidote" ou "clinozoïsite" en fonction de la couleur, de l'allure, ou de ce que le gisement est réputé produire (lorsque c'est un gisement bien connu). Il arrive qu'on se trompe. Il arrive aussi que l'épidote et la clinozoïsite coexistent sur un même gisement, voire dans un même cristal. Je poste ci-dessous une photo de macle sur une épidote de Californie. J'espère que nous aurons d'autres avis, émanant de spécialistes qui connaissent bien la géologie et la minéralogie du Capcir. En ce qui me concerne j'y suis venu quelques fois, mais plus pour les balades en montagne et pour les champignons que pour la prospection (sauf trouvailles au hasard d'une balade). J'ai vu sur Mindat qu'il y a une localité avec épidote et grossulaire à Puyvalador. Donc l'hypothèse épidote/clinozoïsite tient la route. Mais il y a sûrement d'autres possibilités. Avez-vous déterminé le minéral blanc qui emballe les cristaux et ressoude leurs fractures?

-

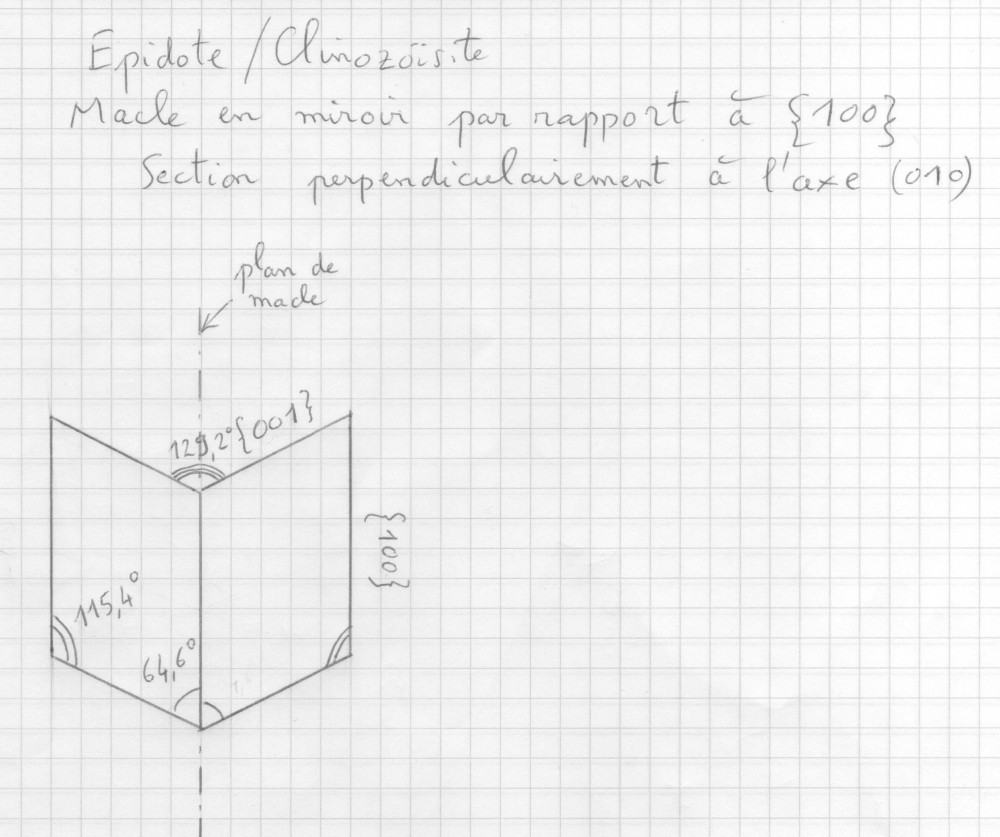

Bonjour La couleur n'est pas la plus typique pour l'épidote, mais quand même possible. En revanche c'est une couleur tout à fait courante pour la clinozoïsite qui est une espèce très voisine de l'épidote. Du point de vue cristallographique, les cristaux d'épidote en forme de prismes allongés ont souvent une section en forme de parallélogramme (délimitée par les faces {100} et {001}), ou en forme de pseudo hexagone (délimitée par les faces {100}, {001} et {101}). Je dis pseudo hexagone parce que les angles sont (en arrondissant au degré) 115°, 116° et 129° au lieu de 120° pour un hexagone régulier. Le problème est qu'il est souvent difficile de déterminer les faces et de mesurer leurs angles avec une précision suffisante parce que les cristaux sont fortement striés, voire cannelés, parallèlement à la direction d'allongement. Cependant je vois sur votre première photo uin indice très intéressant: une section cassée très grossièrement en forme de "coeur", avec un angle rentrant, qui pourrait être compatible avec une macle assez courante chez la clinozoïte: une macle en miroir par rapport au plan {100}. Je poste ci-dessous un croquis expliquant la macle. Sinon, la couleur et l'allure des cristaux pourraient également évoquer la vésuvianite. Mais dans ce cas la section est carrée ou plus ou moins octogonale, souvent déformée également par des cannelures parallèles à l'axe d'allongement des cristaux. Est-ce que le contexte se prête à la présence d'épidote ou de vésuvianite: silic Fin du message et croquis: silicates nécessitant un apport en calcium?

-

Minéraux des Alpes-de-Haute-Provence (04)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

-

Minéraux des Alpes-de-Haute-Provence (04)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Hématite. Saint-Paul sur Ubaye. Col du Longet. Secteur allant du Vallon du Loup en amont jusqu'au Sud du grand lac du Longet en aval (le lac allongé un peu en-dessous du col). Dans les filons de quartz, le long de l'escarpement qui sépare le Vallon du Loup du vallon sans nom où se trouve le lac du Loup. Trouvée vers 1970 à un ou deux ans près. J'avais marqué les endroits sur la carte topo (à l'époque on disait "carte d'Etat-Major"). Du coup j'en ai retrouvé en 2018 à l'occasion d'un bivouac (en général, on n'a pas le temps de musarder quand on promène sur la journée). Sur ces échantillons de 1970, l'hématite se présente en masses de lamelles très fines. Les lamelles les plus superficielles se décollent un peu de la masse lorsqu'on détache la pièce, et au soleil on peut voir une belle transparence rouge. Mais je n'ai pas réussi à la capturer sur les photos. Sur les échantillons de 2018, l'hématite se présente en lames plus épaisses empilées; mais malheureusement les lames ne sont pas organisées en rosettes. Je n'ai pas accès en ce moment aux échantillons de 2018, donc pas de photos. -

EXACT pour les deux. Il y a des clivages obliques par rapport à l'axe d'allongement des cristaux. Donc cela ne peut pas être orthorhombique. C'est sans appel. Le pire, c'est que j'avais bien vu ces clivages, parce qu'ils sont synonymes de cristaux cassés! Pour Vertaizon, j'avais une dizaine d'année et aucune notion de cristallographie; je suis donc excusable d'avoir gardé de confiance l'appellation d'aragonite. Pour Civaux, on les a appelées aragonites dès la découverte; mais j'aurais pu me donner la peine de vérifier de visu au lieu de relayer allègrement la première "identification"! Merci donc. Il n'est jamais trop tard pour rectifier.

-

Merci beaucoup. En effet, si je remplace l'Aveyron par le Gard dans les recherches, je tombe sur des photos très ressemblantes, et assez convaincantes en faveur de Arrigas/Alzon. La provenance qu'on m'avait donnée était donc fautive.

-

Minéraux des Alpes-de-Haute-Provence (04)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Merci à tout deux pour ces informations intéressantes. En fait, sur la base des faciès que mes parents m'ont indiqué être des serpentinites, il y a environ un demi-siècle, quand je me promenais avec eux dans la Haute Ubaye, le Queyras, le Briançonnais, Belledonne, etc, je m'étais ancré dans la tête qu'une serpentinite est nécessairement une roche d'aspect écailleux ou grumeleux bourrée de discontinuités jusqu'à l'échelle décimétrique voire centimétrique: comme un puzzle tridimensionnel maillé par des slickenslides ondulés à l'aspect vernissé (à cause des phyllites orientées par le cisaillement) et par des filonnets de divers minéraux (minéraux fibreux plus ou moins chatoyants, espèce de jade verdâtre, ou encore calcite dans les ophicalcites). Bref: du "tout cassé-tout recollé" à toutes les échelles (y compris centimétrique), et également hétérogène à toutes les échelles. Du coup je ne savais pas qu'il existe des faciès plus homogènes, sans slickenslides, sans filonnets. D'autant que les serpentinites de Corse ou de Nlle Calédonie que j'ai pu voir ensuite ressemblaient grosso modo à ce que je m'attendais à voir. Quoique, réflexion faite, j'aie effectivement rencontré, en 1987, au Sichuan, sur un site de barrage, un métabasalte serpentinisé qui ressemblait à la matrice de ces magnétites du Longet. -

-

Un spécimen d'aragonite teintée en bleu ciel par du cuivre, qu'on m'a donné en 1968 (à un an près), et qui est sensé provenir des "environs de Rodez". Mais, en cherchant sur Mindat et d'autres bases de données minéralogiques, je n'ai pas trouvé d'aragonite bleue provenant des environs immédiats de Rodez. Il y a le gisement de Bouque Payrol / Brusque, qui se trouve bien dans l'Aveyron mais assez loin de Rodez; en outre les spécimens d'aragonite bleue de Bouque Payrol que j'ai trouvés dans les bases de données ne ressemblent pas à ce spécimen: ils sont plutôt coralliformes, et pas en encroûtement. Quelqu'un aurait-il une piste pour la provenance de ce spécimen? Question subsidiaire: se pourrait-il qu'il s'agisse de calcite et non d'aragonite? Je poste des photos des deux grands côtés et de la tranche, pour montrer la structure de l'encroûtement.

-