Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

BUT

Membre-

Compteur de contenus

1028 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par BUT

-

Cela fait longtemps que je souhaite lancer une discussion sur le sujet des espèces polymorphes, et des faux polymorphes, mais jusqu'aujourd'hui j'ai toujours différé, craignant d'une part que la discussion ne parte dans tous les sens (vue la multiplicité des facettes du sujet), et d'autre part d'être rapidement incapable de suivre, à cause du tour très technique que pourraient prendre les discussions. Mais finalement peu importe, donc je me lance. Pour rappel, deux espèces minérales sont dites dimorphes, ou plusieurs espèces sont dites polymorphes lorsqu'elles partagent une même composition chimique, mais avec une structure moléculaire spatiale différente. Plusieurs exemples de polymorphisme nous sont plus ou moins familiers, comme par exemple, pour ne citer que les plus connus : - le couple Calcite-Aragonite pour le carbonate de calcium (la Vatérite étant quant à elle moins connue); - le triplet Rutile-Anatase-Brookite pour le dioxyde de titane (plus d'autres formes moins connues); - le triplet Disthène-Andalousite-Sillimanite; - le Quartz et sa dizaine d'espèces polymorphes plus ou moins rares. Le phénomène de polymorphisme est connu et étudié depuis 250 ans, avec une augmentation de la connaissance de type "boule de neige", caractéristique de la période moderne. En particulier, on connaît de mieux en mieux les conditions physico-chimiques et thermodynamiques et les contextes géologiques qui concourent à favoriser l'apparition de telle ou telle structure, pour une composition chimique donnée. Evidemment - et fort heureusement pour les générations futures de chercheurs - la masse de connaissance accumulée reste ridicule devant la masse d'énigmes à résoudre. Quelques clairières ont été défrichées au milieu d'une immense forêt. En ce qui concerne par exemple le carbonate de calcium, on sait que l'Aragonite est stable dans le domaine des hautes pressions et hautes températures, et métastable dans les conditions ambiantes de la surface terrestre (sa transformation en Calcite étant très lente à l'échelle du temps humain). Pour autant l'Aragonite n'est pas un minéral spécifique des roches métamorphiques: elle se forme naturellement dans des cavités karstiques et en néoformation dans les mines actuelles. Par ailleurs, elle est synthétisée par de nombreux êtres vivants pour constituer les coquilles et la nacre de certains mollusques et le squelette de certains coraux. J'ignore si l'on a élucidé le ou les paramètres qui favorisent l'apparition d'Aragonite dans les cavités karstiques et les mines. Idem pour les raisons expliquant le recours à l'Aragonite plutôt qu'à la Calcite pour la biosynthèse minérale de certaines espèces, et sur les paramètres du milieu qui orientent la synthèse du carbonate de calcium vers l'Aragonite. Venons en maintenant aux "Kir-polymorphes", appellation toute personnelle que j'ai forgée - faute de mieux - pour désigner des espèces minérales dont la composition chimique est voisine (moins de 10% de différence en poids), et qui cristallisent de manière différente. D'où l'analogie - très bancale - avec le liquide obtenu en ajoutant 5 à 10% de crème de cassis dans de l'aligoté : du moins est-ce un hommage au divin chanoine. Voici trois exemples de "Kir-dimorphes": - Mélanophlogite et Quartz - Hibonite et Corindon - Vésuvianite et Grossulaire. J'évoquerai plus tard les deux derniers exemples et les questionnements que j'ai à leur sujet, pour ne pas alourdir au-delà de toute mesure ce pavé déjà joufflu. Mélanophlogite-Quartz: En termes de composition chimique, une molécule de Mélanophlogite intègre, dans 46 molécules de Silice, quelques molécules organiques (azote, méthane, dioxyde de carbone, soufre), à raison de 6-10% en poids. Je précise immédiatement qu'il s'agit bien d'une espèce minéralogique à part entière, et non de Silice contenant des "impuretés". Elle est actuellement classée dans le groupe de la Silice, avec le Quartz et sa kyrielle de polymorphes, et l'Opale. La Mélanophlogite cristallise dans le système quadratique, mais est pseudo-cubique en pratique. Elle forme des cristaux cubiques, mais également des "gouttes" ou des concrétions guttulaires comparable à la Calcédoine. Elle est presque aussi dure que le Quartz (6,5-7), mais sensiblement moins dense (2-2,1 au lieu de 2,65) : l'intégration des éléments organiques dans la structure entraîne semble-t-il un foisonnement volumique. De beaux spécimens ont été trouvés en France dans la Limagne, en particulier dans la mine des Rois de Dallet où l'on exploitait le bitume. Mes questionnements autour de la Mélanophlogite sont les suivants: - Beaucoup de spécimens de Mélanophlogite sont en réalité des pseudomorphoses de Calcédoine après Mélanophlogite. Les éléments organiques sont partis: lessivés? évaporés? Ces éléments organiques auraient donc en quelque sorte joué le rôle de "catalyseur cristallographique", faisant bifurquer le dépôt de Silice vers la Mélanophlogite, puis disparaissant du milieu et ne laissant que de la Silice. Il serait intéressant de savoir si ces pseudomorphoses de Calcédoine après Mélanophlogite ont une densité plus proche de 2,1 ou de 2,6 (donc si le matériau a conservé la porosité de l'édifice cristallin initial, ou si un nouvel apport de Silice est venu imprégner la structure). - Par ailleurs, est-ce que la présence de ces éléments organiques est suffisante pour orienter le dépôt de Silice vers la Mélanophlogite, ou bien d'autres conditions sont nécessaires: colonies bactériennes par exemple? - Du coup est-ce que beaucoup plus de concrétions de Calcédoine qu'on ne le croit auraient préalablement passé par le stade Mélanophlogite? Je pense notamment aux concrétions de Calcédoine présentes dans des nodules de silex qui fossilisent d'anciens êtres vivants (oursins par exemple). - Cette notion de "catalyse cristallographique" par des composés organiques pourrait-elle éclairer l'apparition d'Aragonite dans la bio-synthèse, ainsi que dans les cavités karstiques (l'eau infiltrée dans les plateaux calcaires étant souvent enrichie en acide humique, entre autre)? De quoi débattre donc, me semble-t-il.

-

En effet cette pierre contient de gros morceaux de roches basiques. Ceci dit, il est possible, sinon probable, que plusieurs types de roches soient représentés parmi les pierres constitutives de l'ensemble mégalithique. Mais toutes ces roches ont un point commun : elles proviennent du socle lewisien ("Lewisien gneiss complex"), dont les roches sont parmi les plus anciennes d'Europe. Les roches les plus anciennes du socle lewisien sont les "gneiss scouriens", qui se sont mis en place sous leur forme actuelle il y a 2,5 à 3 milliards d'années, et dont la lithologie n'a pas été sensiblement modifiée depuis (ce qui n'exclut pas bien sûr déplacements, tectonique cassante et altération météorique). Dans certaines zones, les gneiss scouriens ont subi diverses transformations, en particulier les évènements laxfordiens - entre 1,5 et 2 milliards d'années - qui ont produit d'importants plissements à diverses échelles, et un important métamorphisme, avec de profondes modifications lithologiques et minéralogiques. Bien que ma connaissance de la géologie locale soit pour l'essentiel livresque - et fort limitée - j'aurais tendance à penser que les roches constitutives des mégalithes de Callanish sont des "gneiss post-laxfordiens", sur la base des observations suivantes : - d'une part les importants plissotements visibles sur plusieurs mégalithes; - d'autre part le fait que les dykes de roches mafiques y apparaissent complètement cassés et morcelés, alors que dans les gneiss scouriens ces dykes se présentent sous forme de bandes continues au moins par morceaux. L'âge des roches constitutives de ces mégalithes ne serait donc "que" de 1,5 milliards d'années ou un peu plus. Ci-dessous photos de "blackhouses" traditionnelles, construites en gneiss lewisien. Vues l'exiguïté des intérieurs et la relative étanchéité, le risque radon devait être élevé.

-

Oui. Pas modernes : quatre à cinq mille ans avant le présent. Mais en effet on serait tenté de penser qu'il y a eu une recherche artistique. Reste à creuser : la nature des roches.

-

-

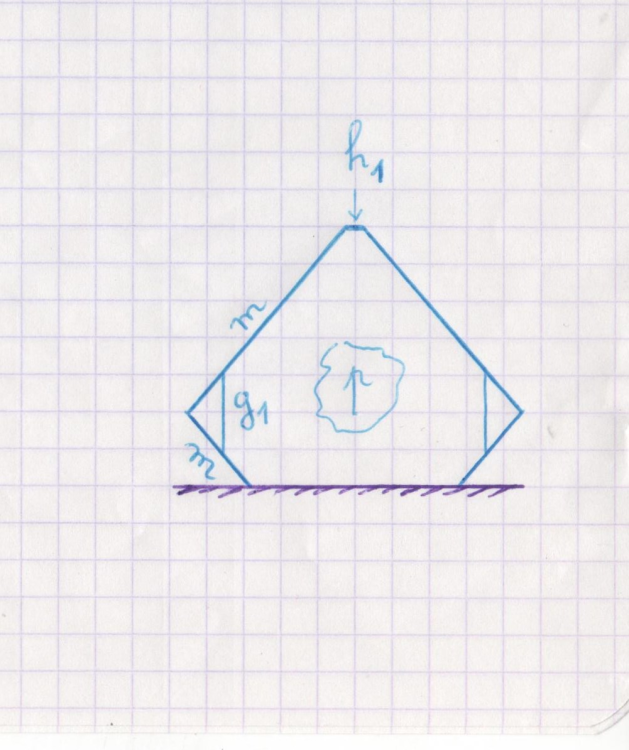

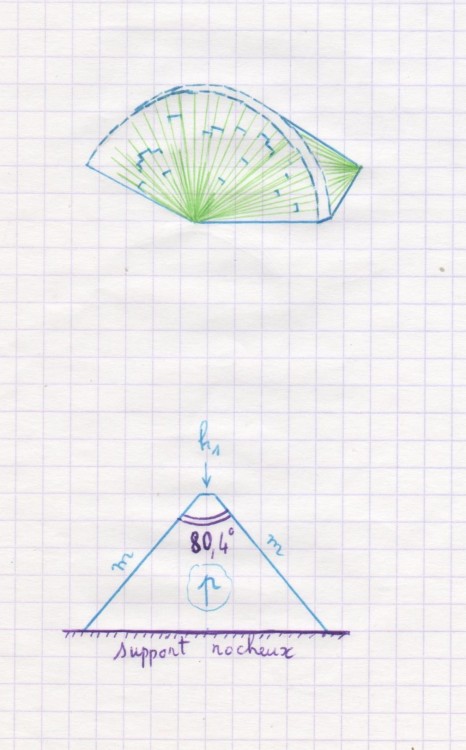

Joli spécimen. Je n'avais encore jamais vu, sur un spécimen de l'Oisans, cet habitus en "rosettes", ou en "pelotes de laine". Il me semble qu'il ne s'agit pas ici de l'habitus en "casque". Le casque - en toute rigueur - correspond à une macle lamellaire multiple sur la face "p" (notation de Lévy), qui juxtapose de fines lamelles très aplaties sur "p", avec une infime rotation au niveau de chaque macle. Dans la forme la plus simple, le contour des lamelles est approximativement triangulaire, délimité par deux faces "m", l'arête sommitale entre les faces "m" pouvant (ou pas) être modifiée par une troncature "h1". Plus rarement, les lamelles juxtaposées peuvent présenter quatre faces "m" au lieu de deux, et même dans certains cas deux troncatures "g1" (cf. dernier croquis ci-dessous).

-

-

Identification de minéraux (jaspes ? rubis brutes ? ou autres...)

BUT a répondu à un sujet de Bee777 dans Demandes d' identification de minéraux

Me voilà rassuré : j'étais très malengroin à l'idée qu'en Belgique on ait les moyens d'empierrer les routes avec des rubis, des spinelles ou des almandins ! Vidage de sac ? Trésor de pie ? -

Identification de minéraux (jaspes ? rubis brutes ? ou autres...)

BUT a répondu à un sujet de Bee777 dans Demandes d' identification de minéraux

Bigre ! Cela raye facilement ou difficilement le Quartz ? Curieux tout de même, une fois, car la géologie locale n'offre pas de roches dures à l'affleurement, du moins à ma connaissance. La forêt de Soignes est en partie sur la feuille Waterloo de la carte géologique --> "Waterloo, morne plaine"... D'après les documents que j'ai trouvés, la coupe géologique typique en forêt de Soignes est la suivante: - sables bruxelliens (Tertiaire), recouverts localement par des sables fins (sables lédiens) ou sur les plateaux par des loess pléistocènes, ou dans les fonds de vallées par des alluvions; - argile yprésienne ("Argile d'Ypres" = "Argile des Flandres" = "Argile de Londres"); - "argile de Louvil"; - "sables d'Ostricourt", plus ou moins grésifiés (Landénien). Donc, comme ces cailloux n'ont pas une allure alluviale, il est fort possible qu'ils aient été rapportés, par exemple pour empierrer un chemin. D'ailleurs des cailloux beaucoup plus gros ont été transportés dans la forêt : c'est le "Stonehenge belge", i.e. un cromlech de 11 menhirs érigés pour commémorer la mort de onze forestiers pendant la Grande Guerre. -

Pyrite et Marcasite : photos de ces minéraux et infos

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

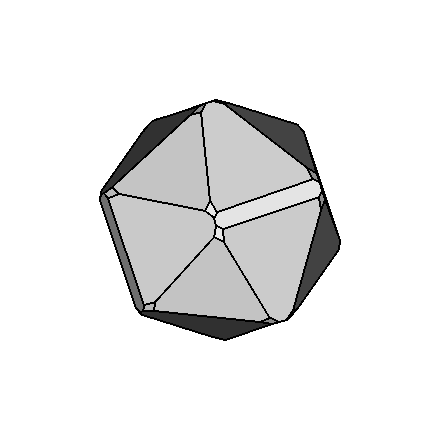

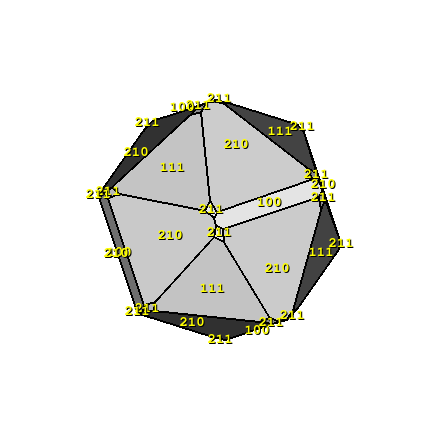

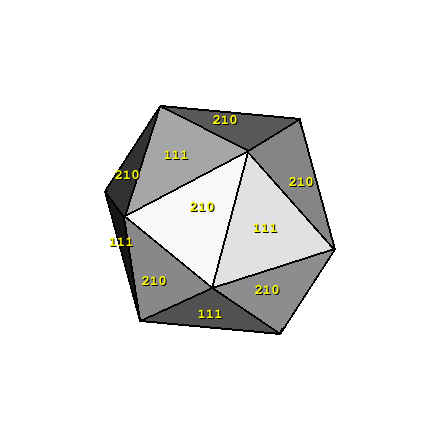

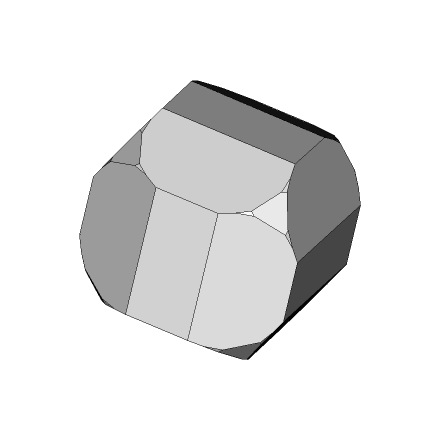

Autre spécimen de même provenance (Tanzanie / Merelani hills). L'habitus cristallographique est différent, bien qu'il implique les même faces que le cristal précédent, mais avec des développements différents : - les faces du dodécaèdre pentagonal et de l'octaèdre sont cette fois également développées; - les faces du cube et du "trapézoèdre" sont vestigiales. Le cristal réel est plus difficile à lire que le précédent, car nettement aplati et donc très distordu par rapport au cristal idéal. Si l'on mène à extinction les faces du cube et du "trapézoèdre", tout en égalisant l'importance des faces de l'octaèdre et du dodécaèdre pentagonal (croquis final), on aboutit à un solide convexe à vingt faces triangulaires, dont chaque sommet est le sommet d'une pyramide à base pentagonale. Pourtant l'axe joignant deux sommets opposés par rapport au centre du cristal n'est pas un axe de symétrie pentagonale; car si les triangles (111) sont équilatéraux, les triangles (211) quant à eux sont seulement isocèles. Les pyramides à base pentagonale ne sont donc pas régulières. -

Pyrite et Marcasite : photos de ces minéraux et infos

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pyrite de Tanzanie (Merelani Hills). Le cristal présente un des habitus typiques de la localité : - les faces rectangulaires allongées correspondent au cube (100); - les grandes faces en forme d'anse de panier correspondent au dodécaèdre pentagonal (210); - les faces triangulaires correspondent à l'octaèdre (111); - les infimes troncatures prolongeant les pointes des triangles correspondent au "trapézoèdre" (211). Cédant à la facilité, j'ai dessiné le cristal idéalisé à l'aide de l'outil proposé sur "smorf.nl", dont je remercie au passage les concepteurs et architectes. -

Bonjour Peut-être un des multiples faciès alpins de la transition permo-triasique ("Verrucano" des anciens). Ce serait plus typique s’il y avait également des dragées de Quartz rose ou blanc. Mais le caillou est petit et n’échantillonne peut-être pas tous les constituants de la roche. Dans les conglomérats du Permo-Trias alpin, les éléments brun rouge sont des fragments de dacite et de rhyolite ("liparite" des anciens). Un transport anthropique - y compris lointain et antique - est en effet possible, compte tenu du passé préhistorique du Plateau d’Albion.

-

Cette pierre sonne au détecteur de metaux

BUT a répondu à un sujet de Bastian dans Demandes d' identification de minéraux

Bonjour Sphéroïde d’environ 5cm de diamètre d’après la dernière photo --> volume d'environ 63cm3. Poids de 523 grammes --> densité très élevée, un peu supérieure à 8. Avec une incertitude très importante compte tenu de l’imprécision sur le diamètre (qui intervient au cube dans le calcul du volume), et de l’irrégularité de la surface. Par exemple en prenant un diamètre de 6cm, la densité tomberait un peu au-dessous de 5, ce qui reste élevé. Si au contraire on considère que le diamètre de 5cm est mesuré sur aspérités, et ne prend donc pas en compte les creux de la surface, le volume de 63cm3 est évalué par excès, et la densité par défaut. Il serait donc intéressant de faire une vraie mesure de densité, en suivant le mode opératoire fourni sur ce forum. Et tant qu’à faire, voir si cela raye (ou au contraire est rayé par) l’acier ou le verre. Et voir également la couleur de la trace sur porcelaine dépolie. Densité de la Marcassite et de la Pyrite : 4,8-5. -

Ca bouge au volcan Kolumbo et un vent de panique souffle à Santorin ... et pour cause

BUT a répondu à un sujet de flemaire dans L' actualité volcanologique

Bonjour Ce volume de 60km3 pour l’éruption de 1650 me laisse dubitatif. Sachant que Krakatoa 1883 est estimé entre 10 et 20km3, avec des conséquences climatiques mondiales pendant plus de 10 ans. A moins que la quasi-totalité du matériel éjecté soit restée sous l’eau... -

Plus ou moins. Mais il s’agit ici de calcaire d’âge jurassique : la "Pierre d’Euville", qui connut une certaine notoriété aux 18-20ème siècles à cause de niveaux très riches en entroques. Elle fut exploitée à Euville, Lérouville, Mécrin, Vignot, etc. Énormément utilisée à Nancy (place Stanislas, bâtiments de style "Art Nouveau", entre autres), et dans toute la Lorraine, et au-delà. Plus anciennement: cathédrale de Toul construite en "Pierre de Sorcy" (même étage calcaire oxfordien).

-

Virée Désert, Montagnes, Cailloux, Mines et minéralogie du Chili

BUT a répondu à un sujet de antakari dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Intéressant, le spécimen rose de droite pourrait être une diasporite ou une tourmalinite microgrenue, ou un mélange des deux, étant donné que le Diaspore et l'Olenite peuvent être rose (d'ailleurs il peuvent également être bleus...). La pierre de droite devrait en principe être moins dense, vu que le Corindon est le minéral le plus dense répertorié sur le site, après le Rutile. A propos des minéraux répertoriés sur le site de Portezuelo de Pajas Blancas, Mindat indique la présence d'"Irite". Après vérification cette appellation - non validée par l'IMA - désigne un mélange de plusieurs éléments du groupe du Platine. Sinon, il y a un minéral rare qui n'est pas cité dans notre article de référence, ni dans Mindat, et qui pourrait éventuellement être présent sur ce site : c'est l'Hibonite. C'est un minéral proche du Corindon du point de vue de la composition chimique, puisque c'est de l'alumine légèrement chaulée, à raison d'une mole de chaux pour six moles d'alumine --> CaAl12O19. Or nous savons qu'il y a tout de même un peu de calcium dans les roches de ce site (Calcite et Apatite répertoriées). L'Hibonite cristallise dans le système hexagonal (au lieu de rhomboédrique pour le Corindon). Sa densité est de 3,8-3,9 (au lieu de 4-4,1 pour le Corindon). Sa dureté est de 7,5-8. Elle se présente généralement en tablettes hexagonales ou en masses noirâtres, opaques, à éclat vitreux. -

Bonjour Oui, possible serpentinite (ou métagabbro). Provient de quel secteur : toujours vallée du Rhône en amont du Léman ?

-

Virée Désert, Montagnes, Cailloux, Mines et minéralogie du Chili

BUT a répondu à un sujet de antakari dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

A propos de lames minces, dans le même article, il est écrit que dans certains des échantillons analysés, le Diaspore est apparu comme produit d'altération du Corindon, donc en franges entourant le Corindon. Le Corindon est donc peut-être "enrobé" de Diaspore, ce qui pourrait expliquer pourquoi cela ne raye pas le Quartz. -

Virée Désert, Montagnes, Cailloux, Mines et minéralogie du Chili

BUT a répondu à un sujet de antakari dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

En fait c'était Kayou. Mais Antakari le reprend en citation, dans le premier post en haut de cette page. -

Le terme "schiste carton" est traditionnellement utilisé pour désigner un niveau d'argilites d'allure schisteuse, situé à la base du toarcien. Ce niveau, pas très épais, est riche en matières organiques (d'où sa couleur brun noirâtre) et contient localement des hydrocarbures. Il correspond à l'"Evènement anoxique océanique" du Toarcien inférieur. Il a été exploité çà et là aux 19-20èmes siècles, pour récupérer du pétrole de schiste, par distillation (en Saône et Loire par exemple). Les schistes cartons affleurent à certains endroits du Jura, par exemple au niveau de la reculée de Ladoye. Pour l'anecdote, ce niveau convient très bien paraît-il aux cépages Savagnin et Poulsard. Le Lias affleure largement dans le secteur de Salins (environs du Mont Poupet par exemple), mais j'ignore si le faciès schiste carton s'y rencontre à l'affleurement.

-

Virée Désert, Montagnes, Cailloux, Mines et minéralogie du Chili

BUT a répondu à un sujet de antakari dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

De fait, la densité mesurée par Antakari (3,67) reste tout de même un peu élevée pour du Diaspore (densité 3,2-3,5). Certes, la présence d'une certaine proportion de Corindon (densité 4-4,1) serait susceptible d'augmenter un peu la densité globale; mais d'un autre côté la présence probable de Dravite (densité 3-3,2), de Sillimanite (3,2-3,3), de Quartz (2,7) et autres minéraux moins denses jouera en sens contraire. Une densité globale de 3,2-3,4 eût été plus compatible avec mon hypothèse. L'excès de densité mesuré (# 0,4) est certainement significatif (supérieur à l'incertitude), et pose donc problème. Bien sûr on pourrait argumenter que la proportion de Corindon est peut-être importante, de l'ordre de 30 à 50%; mais dans ce cas la roche devrait rayer le Quartz. -

Virée Désert, Montagnes, Cailloux, Mines et minéralogie du Chili

BUT a répondu à un sujet de antakari dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Bonjour L'article fourni par Antakari évoque la présence de diverses roches grenues à microgrenues constituées de mélanges en proportions variables de minéraux alumineux (Corindon, Diaspore, Boehmite), de tourmalines (Dravite, Olenite, etc), d'alumino-silicates (Sillimanite-Andalousite), et de Quartz. Dans cet ensemble, les pôles "mono-minéraux" sont les saphirites, les dravitites, les quartzites, etc; mais il y a semble-t-il un "moulon" de termes intermédiaires. Dans l'ancien temps, on eût appelé ces roches indistinctement des "émeris". Les caractéristiques de la roche ci-dessus sont compatibles avec celles du Diaspore (dureté 6,5-7 / densité 3,2-3,5). Il pourrait s'agir de Diaspore massif microcristallin, prédominant, associé à du Corindon et de la Dravite - minoritaires - avec éventuellement du Quartz et de la Sillimanite accessoires. La couleur bleue pourrait être due à des micro-saphirs disséminés mais trop petits pour affecter la dureté; sauf si l'on avait la chance de tomber pile sur un cristal de corindon pas trop minuscule et en position externe (non enrobé), lors du test de dureté. Ou bien la couleur pourrait provenir de microcristaux de Disthène ou de Lazulite (le phosphore est présent puisque l'Apatite est signalée). Cf. le quartzite à Sillimanite et Lazulite de Cap de Creus (Cadaqués, Catalonia). Voir également la "diasporite" de Mount Ida en Australie. Dans ce contexte, le minéral rose pourrait être de l'Olenite ou de la Mullite. A supposer que la couleur bleue soit due à des micro-saphirs, en multipliant les tests de dureté, tout en ciblant les granules bleus en position externe sur le roche, on devrait arriver dans certains cas à rayer le Quartz. -

Source gazeuse ou activité volcanique en Chartreuse?

BUT a répondu à un sujet de Phil38190 dans Tectonique et séismes

Bonjour Cela peut être également une petite résurgence karstique, les réseaux karstiques étant très nombreux et très développés en Chartreuse. Ou bien une base d'éboulis qui régurgite, parce que le substratum local est trop peu perméable. Dans les deux cas, la source peut être intermittente, ou plus ou moins permanente. Activité volcanique : ??? L'activité d'une faille renvoie plutôt à une activité tectonique. Par ailleurs il existe bien une activité hydrothermale dans le Grésivaudan et la Combe de Savoie, avec entre autres des sources thermales renommées célèbres à Uriage, Allevard, Challes-les-Eaux, Aix-les-Bains/Marlioz. L'eau de cette source est-elle chaude ? minéralisée ? odorante: odeur d'oeufs pourris ou aillacée ? En tout cas elle n'est pas incrustante : il n'y a pas de dépôt de tuf au griffon, ni de feuilles ou de brindilles calcifiées. -

Virée Désert, Montagnes, Cailloux, Mines et minéralogie du Chili

BUT a répondu à un sujet de antakari dans Y'a pas que les Sciences de la Terre dans la vie...

Intéressant et dépaysant, comme d’habitude. Grand’merci. -

Minéraux de l' Aveyron (région Midi-Pyrénées)

BUT a répondu à un sujet de otto lidenbrock dans Forum Minéraux et Minéralogie

Ou peut-être Mimétite, faciès Campylite? -

"Amène ton caillou", partout en France en février

BUT a répondu à un sujet de kipuka dans Conférences, sorties, voyages, expositions,...

Et bien entendu le caillou voyage avec tous ses papiers en règle, n'est-il pas? (cf. sujet "Retour de bourse" en rubrique Paléontologie)