Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Bourse minéraux et fossiles à PARIS ▲ |

BUT

Membre-

Compteur de contenus

1227 -

Inscription

-

Dernière visite

À propos de BUT

- Date de naissance 06/16/1954

Profile Information

-

Genre

Homme

-

Lieu

Sud-Est

-

Intérêts

MONTAGNE - RANDONNEE - MINERALOGIE - GEOLOGIE

Visiteurs récents du profil

BUT's Achievements

-

Les minéraux de la Tunisie

BUT a répondu à un sujet de hellotunisie dans Forum Minéraux et Minéralogie

Oui, ils se trouvent dans des masses d'évaporites du Trias ("zone des dômes"), et la couleur noirâtre serait due à des inclusions d'hydrocarbures. En revanche, le mode de mise en place desdits "dômes" n'est probablement pas le même que pour les Corbières. J'ai eu l'occasion de m'y intéresser il y a une quarantaine d'années dans le cadre d'un projet de construction de centrales électriques, dans un autre pays de la région. A l'époque, la question des mécanismes de mise en place de ces "dômes" était controversée : "glaciers de sel" sous-marins venus s'interstratifier dans l'Albien? charriage et écaillage tectonique? remontée du Trias à travers les sédiments secondaires grâce à des failles, par à-coups, à la faveur d'une alternance d'épisodes distensifs et compressifs (extrusion ascendante par diapirisme gravitaire pendant l'extension, et expulsion également ascendante pendant la compression : en fait une espèce de "pompage tectonique")? Les divers mécanismes ne s'excluant pas nécessairement. Je ne sais pas où en est la recherche actuelle sur le sujet. -

Bonjour greg la veine et Orlean Votre avis compte moi, et j’en viens à penser que vous avez raison. Quand j’ai récupéré ce spécimen, issu d’une vieille collection, j’ai moi aussi nourri un gros doute sur l’identification en tant qu’Albite. Mais voilà : le spécimen est rayé par le Quartz, difficilement mais distinctement; en revanche il glisse et s’effrite sur le Quartz sans accrocher. En ce qui concerne la forme cristalline, à cause du recouvrement de chlorite, dont l’épaisseur est irrégulière, les petites faces et les faces étroites sont mal définies, pas parfaitement planes, avec par endroits des arêtes floues. Il existe une lecture plausible évidente en tant que Quartz, avec quand même une anomalie angulaire faible mais significative pour certaines petites faces. De même il existe une lecture plausible en tant qu’Albite avec des faces simples (indices de Miller faibles), et également des anomalies angulaires. Dans les deux cas les anomalies peuvent être imputées à la mauvaise définition des faces couvertes de chlorite. En ce qui concerne les clivages, certaines cassures internes parallèles, visibles par transparence et masquées en surface, peuvent être interprétées comme le clivage (001) de l’Albite. En revanche il faut bien admettre que les stries et l’ornementation de la grande face évoquent fortement le Quartz. Dans le doute, j’ai tranché du mauvais côté, influencé par l’ancienne identification. Je pense que je vais cette fois modifier l’étiquette...

-

Albite "moussue" (chloriteuse) présentant un habitus très aplati. Pizzo Centrale / Airolo / Ticino / Suisse. Les photos en transparence rappellent un paysage du genre "misty mountains" ("shan shui"), cher aux peintre chinois. Un peu plus vert en lumière naturelle, mais ... soleil paresseux depuis début 2026.

-

Bonjour Juste un mot pour souligner le fait que le toponyme "Côte Berche" est pertinent (comme c’est très souvent le cas). En effet dans le dialecte local (l’Arpitan), le terme "berchu" signifie "ébreché", et par métaphore "édenté" ou "brèche-dent", s’appliquant par exemple aux enfants qui viennent de perdre quelques incisives de lait. Valable aussi pour un peigne, une fourchette, un râteau à faner, etc. Les aiguilles séparées de la falaise s’éboulent parfois. Une de mes grand’tante qui habitait non loin m’avait dit qu’autrefois certaines colonnes calcaires avaient été assurées avec des chaînes métalliques.

-

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

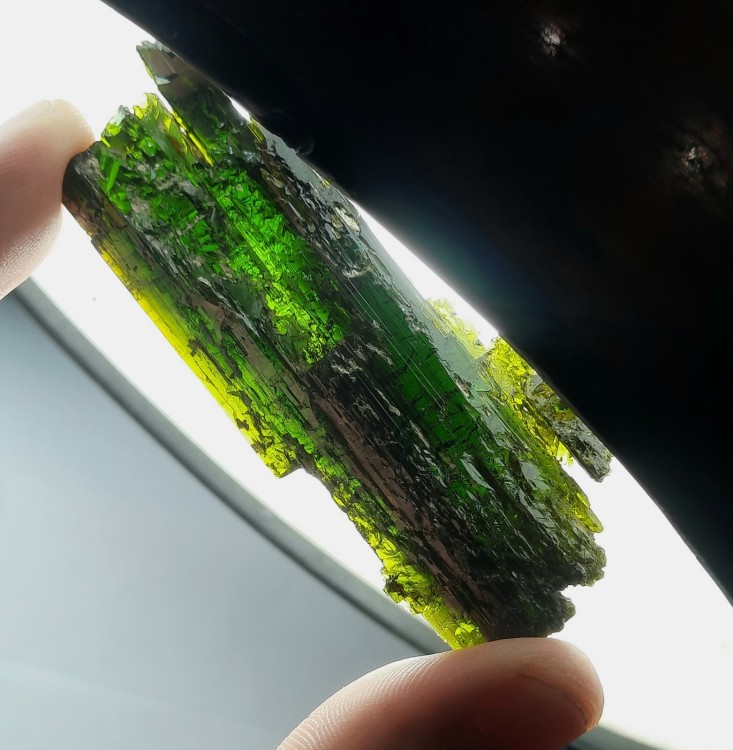

Ci-dessous un exemple des cristaux d'Epidote profondément "cariés" qui sont extraits depuis quelque temps dans le secteur de Bajaur (Bajour, Bajawar) / KPK / PAKISTAN. Ces spécimens ne sont pas arrivés dans le circuit des grands revendeurs occidentaux, ni sur Mindat; de ce fait on sait peu de chose du contexte, et en particulier on ignore si leur forme résulte d'une corrosion, ou d'une croissance simultanée et compétitive avec d'autres minéraux disparus (naturellement ou suite à une intervention humaine). Cristal presque "flottant" allongé (probablement selon l'axe binaire) et très aplati : 4 à 8mm d'épaisseur pour 7cm de longueur. Un des grands côtés se présente comme une grande face plane, relativement régulière; alors que l'autre côté est complètement "corrodé", avec d'innombrables faces, facettes et microfaces, dont les dimensions s'étagent sur plusieurs ordres de grandeur : centimétrique, millimétrique, inframillimétrique (jusqu'à 100 microns et probablement moins). D'où résulte un aspect localement guilloché, et classiquement des jeux de lumière lorsqu'on fait tourner le spécimen devant une source lumineuse: les différentes familles de faces et facettes parallèles s'illuminent et scintillent à tour de rôle à l'unisson. Présence d'un canalicule parallèle à la direction d'allongement, ouvert dans la moitié la plus épaisse du spécimen, entre l'extrémité du cristal et la zone de changement d'épaisseur, vers le milieu du spécimen. En transparence, pléïochroïsme très marqué allant du jaune brun au vert jaune, puis au vert émeraude avec par endroits une légère tendance froide (un soupçon de nuance vert-bleu). -

Les minéraux de Saint Laurent le Minier (Gard)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Bonne piste en effet. -

Les minéraux de Saint Laurent le Minier (Gard)

BUT a répondu à un sujet de Théophraste dans Forum Minéraux et Minéralogie

Galène ou Sphalérite : les deux peuvent se présenter en boules sur cette localité. Difficile de trancher sur la base de ces seules photos. Petite préférence pour la Galène, d'après l'éclat et la couleur de la boule cassée en bas de la première photo. -

Devinette "quicéskeucé"

BUT a répondu à un sujet de alex.tre dans Demandes d' identification de minéraux

Du Gypse ? -

Minéraux de la mine des Porres (Var)

BUT a répondu à un sujet de 1frangin dans Forum Minéraux et Minéralogie

Peut-être à Tucson, qui sait ? Auquel cas il a certes mieux à faire que de hanter le Geoforum. Merci d’avance pour un beau compte-rendu (descriptions "lyriques" acceptées)! -

Bonjour Nathalie C'est l'occasion d'essayer la calculette de l'ASNR : elle prend en compte la commune précise où vous résidez (sous-sol, type de bâti, altitude, distance aux centrales nucléaires), les voyages en avion, les examens médicaux, l'alimentation et l'éventuel tabagisme actif (pas le passif).

-

Bonjour La Pechblende est une variété d'Uraninite. Si vous allez sur le site Mindat.org, et que vous tapez "Uraninite" dans le moteur de recherche, vous arriverez sur une page dédiée à cette espèce minérale. Dans cette page, il y a une rubrique "Radioactivité", avec un simulateur interactif du risque d'irradiation, prenant en compte la masse de minéral, la distance et l'éventuelle barrière de protection autre que l'air (plastique, aluminium, plomb). Votre spécimen pèse 220 grammes. En admettant pour fixer les idées qu'il y ait environ 100g de pechblende dans votre spécimen (ce qui correspond à 10centimètres cubes compte tenu de sa densité élevée), vous verrez qu'une barrière de 1m d'air est suffisante pour ramener l'exposition à un degré faible. Juste au-dessus du simulateur se trouve également un tableau intéressant, qui montre que, si vous avez manipulé un spécimen de 100g d'Uraninite pendant une heure, vous avez été exposé à une dose de radiations de 1100microSievert # 1milliSievert (1mSv). En France, la dose limite autorisée pour l'exposition de la population générale à la radioactivité artificielle (c-à-d hors radioactivité naturelle) est justement de 1 mSv/an/personne. Pour les professionnels exposés : la limite est de 20 mSv/an sur douze mois glissants. Quelques ordres de grandeur de doses pour fixer les idées: --> Dose résultant de l'exposition à la radioactivité naturelle : typiquement entre 3 et 10 mSv/an. Très variable car elle résulte du cumul des effets de l'inhalation de gaz radon (très variable selon la région et le type de logement), de l'exposition aux rayonnements telluriques (dépend de la nature des terrains locaux), de l'exposition aux rayons cosmiques (voyages en avion, séjours en altitude), de l'alimentation (poisson, crustacés, tabac). Voir sur le site de l'ASNR la page "Exposition à la radioactivité naturelle en France"; on y trouve une intéressante calculette interactive : "Estimer son exposition annuelle à la radioactivité". --> Un voyage Paris-New-York aller-retour: # 0,08 mSv Séjour d'une semaine à 2000m d'altitude : # 0,25 mSv --> Une radiographie dentaire : # 0,02 mSv Une radiographie des poumons : # 0,1 mSv --> Beaucoup plus impressionnantes, les doses associées à la scanographie : "En scanographie, les doses efficaces moyennes associées aux différents types d’acte étudiés sont comprises entre 2 mSv (scanner cérébral sans injection de produit de contraste) et 18,5 mSv (scanner thoraco-abdomino-pelvien)." Tiré du rapport IRSN DRPH/SER N°2010-12 "Doses délivrées aux patients en scanographie et en radiologie conventionnelle - Résultats d'une enquête multicentrique en secteur public". --> Et le plus croustillant pour terminer : d'après Wikipédia, fumer 5 paquets de tabac serait équivalent à une dose de 1mSv. Je cite : "Le tabac possède une activité radioactive due aux isotopes 210Po et 210Pb. En termes de radioactivité, fumer cinq paquets de cigarettes est équivalent à recevoir une dose de 1 mSv, c’est-à-dire que la dose maximale admissible pour le public en une année[24]. Cependant, seule une faible partie de la radioactivité absorbée atteint les poumons, et les conséquences de la radioactivité sur les cancers et la mortalité est difficile à évaluer, d'autant plus que l'analyse est compliquée par l'effet éventuellement nul, voire bénéfique, de l’absorption de faibles doses de radioactivité[24]." J'avoue que ce passage me laisse un peu perplexe, et que mes compétences en la matière ne me permettent pas de déterminer si c'est vrai ou si c'est juste de la propagande anti-tabac éhontée.

-

MINERAUX HAUTE VIENNE LIMOUSIN

BUT a répondu à un sujet de otto lidenbrock dans Forum Minéraux et Minéralogie

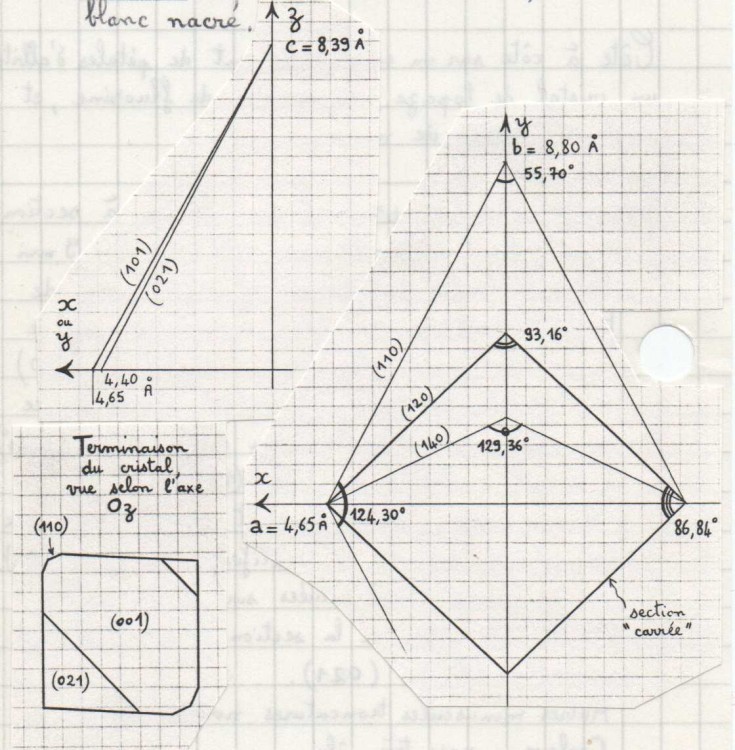

A titre informatif, voici quelques angles de faces courantes de la Topaze, et un exemple de terminaison de cristal à section "carrée", d'après un spécimen réel du Pakistan. Curieusement, bien que cristallisant dans le système orthorhombique, la Topaze ne donne pas de cristaux à section rigoureusement carrée ou rectangulaire, avec les faces du solide primitif. C'est en fait le prisme (120) qui donne les sections "carrées". Noter également que les faces (101) et (021) ont des inclinaisons très voisines sur le plan (Oxy), ce qui peut compliquer la lecture de certains cristaux, du moins lorsqu'on ne dispose pas de goniomètre. -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Pas courant en effet : je n'avais jusqu'ici rien vu de cette provenance. -

Épidote et minéraux de ce groupe : photo de cristaux

BUT a répondu à un sujet de Andradite dans Forum Minéraux et Minéralogie

Deux spécimens d'Epidote du massif du Mont-Blanc. Le premier (4cm / de couleur tirant sur le marron et bien abîmé) provenant du secteur du Glacier d'Argentières, récolté vers 1975 par le "montanista" catalan Francesc Garcia. Le second (3cm) provenant du secteur du Glacier du Miage / Aiguilles grises. Avec quelques cristaux d'Adulaire accrochés à la base, et un plumet d'amiante (non visible sur les photos). -

MINERAUX HAUTE VIENNE LIMOUSIN

BUT a répondu à un sujet de otto lidenbrock dans Forum Minéraux et Minéralogie

Certes ! Mais sur la banque photo de Mindat on trouve des "moulons" de photos de spécimens pour lesquels le clivage selon (001) n'a pas fonctionné; ce qui est d'ailleurs étrange. Ceci dit l'Apatite est tout-à-fait possible. Un test de dureté avec le Quartz serait discriminant. Et quid du Béryl (tant qu'à envisager le système hexagonal) ? Sinon, la section "carrée" du prisme (120) de la Topaze présente des angles alternés de 93,16° et 86,84°. Pour un cristal enchassé dans la roche c'est difficile à détecter à l'oeil, d'autant que la section cassée n'est pas nécessairement perpendiculaire à l'axe Oz. En revanche sur un cristal centimétrique dégagé, c'est détectable sans goniomètre, par exemple en découpant très-soigneusement des gabarits en papier Bristol.