Quelques-uns des principaux sujets de Géoforum

▲ Vente et achat de minéraux français et cristaux du monde sur Internet ▲ |

Vente et achat de minéraux sur Internet

Voir le nouveau contenu de Géoforum

-

Compteur de contenus

167 -

Inscription

-

Dernière visite

Type de contenu

Profils

Forums

Galerie

Blogs

Boutique

Tout ce qui a été posté par le forézien

-

Vos découvertes de minéraux les plus récentes (2) !

le forézien a répondu à un sujet de le sablais dans Forum Minéraux et Minéralogie

Phénacite2, tu es sûr que tes échantillons sont bien des enclaves? J'ai déjà vu quelque part des granites chauffés par l'homme (incendie,...) qui avait la même texture. -

Pièces minéralogiques d'un collectionneur tarnais

le forézien a répondu à un sujet de DESERT dans Demandes d' identification de minéraux

Petites questions pour faire avancer le problème : - Ton acide était-il concentré ou dilué? L'eudyalite était un candidat visuellement très crédible, mais il aurait du être dissout. - Les couleurs de tes photos sont-elles justes pour toi, au sens où les minéraux sont si rouge-vif à l'oeil nu (je pense à la deuxième photo du post #21)? Je sais pas si d'autres personnes ont des idées mais à part lépidolite massive, rhodonite, ou un minéral riche en au cobalt (erythrite,...), qui sont tous les trois solubles dans les acides d'ailleurs, je ne vois pas trop. -

Euh, ôte moi d'un doute, lorsque tu dit "Non désolé, échantillon unique", tu signifie que tu ne veut pas lâcher l'info sur l'origine ou que tu ne la connais pas? Parce qu'honnêtement ce n'est qu'un "caillou", qui est probablement plus banal que tu ne pense. Encore une fois, les péridotites sont relativement rares en métropole. Mais rare, ne veut pas dire cher, juste que le contexte géologique ne favorise pas la présence de ces roches sur notre territoire. Le lieu exact n'est pas utile, mais savoir que c'est sur un massif ophiolitique ou dans de l'hercynien bien granitique, ça change pas mal la donne. PS : Pour avoir d'autre pistes, de meilleures photos serait utiles (couleurs correctes et différentes échelles).

-

Pièces minéralogiques d'un collectionneur tarnais

le forézien a répondu à un sujet de DESERT dans Demandes d' identification de minéraux

Voilà un exemple de minéral qui forme un gel de silice lorsqu'on le dissout dans les acides pour t'aider dans ton identification. Sa forme des gouttes semi-opaques qui sont plus dense que de l'eau/acide et reste au fond de ton récipient : -

Les dunites comme les autres roches ultrabasiques sont plutôt rares (en France métropolitaine). Si c'est une découverte perso, est-ce que le contexte géologique est en accord avec cette identification? Pourrais-tu préciser l'origine?

-

Pièces minéralogiques d'un collectionneur tarnais

le forézien a répondu à un sujet de DESERT dans Demandes d' identification de minéraux

Les minéraux du groupe de l'eudialyte sont solubles dans les acides, sans effervescence, et avec formation d'un gel de silice. La couleur y ressemble fortement c'est vrai même si ça parait très "micacé". DESERT est-tu sûr de ton test à l'HCL? Tu devrais essayer d'en prendre un petit morceau et de le laisser trainer dans de l'HCL au cas où. -

Autre caillou trouvé en Ariège

le forézien a répondu à un sujet de DESERT dans Demandes d' identification de minéraux

La composition des laitiers varie énormément, ils sont riches en SiO2, mais peuvent avoir des teneurs parfois importantes en Al2O3, Fe2O3, MnO, CaO.... Et pour les billes à éclat métallique, le fer est probable. Disons que si c'était du cuivre, ça serait problématique (économiquement) d'en avoir autant dans les résidus -

Autre caillou trouvé en Ariège

le forézien a répondu à un sujet de DESERT dans Demandes d' identification de minéraux

Laitier de fonderie très probable, souvent utilisé pour le ballast et expliquerait les billes de métal visibles sur la photo 2. -

Site web pour chercher les gîtologies d'espèces minérales ?

le forézien a répondu à un sujet de Lilian dans Forum Minéraux et Minéralogie

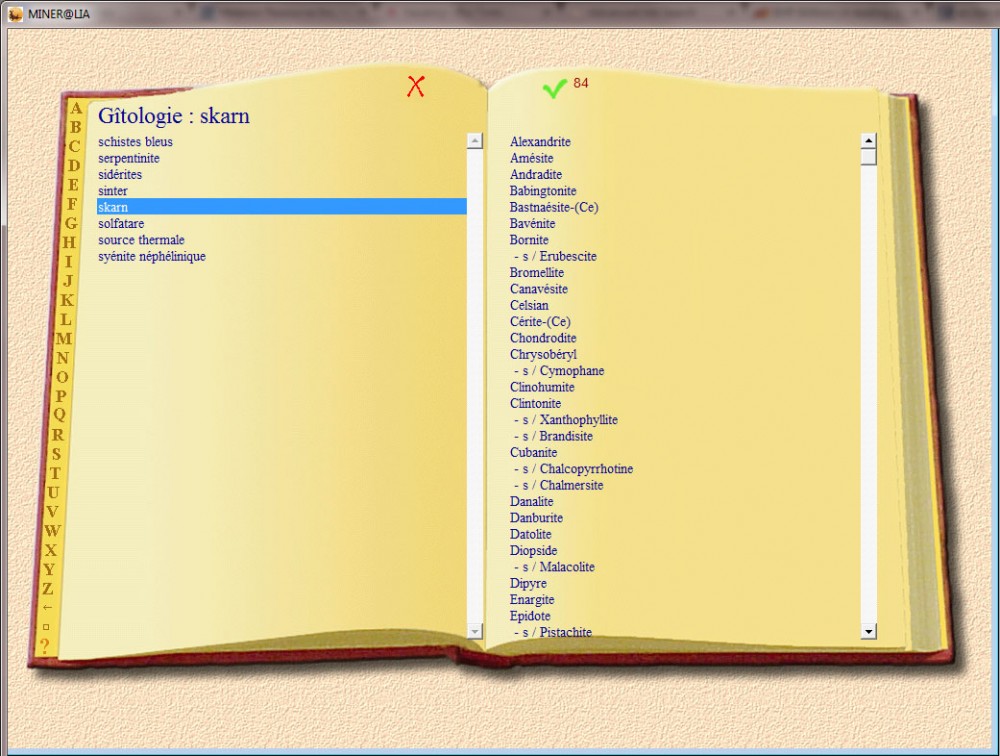

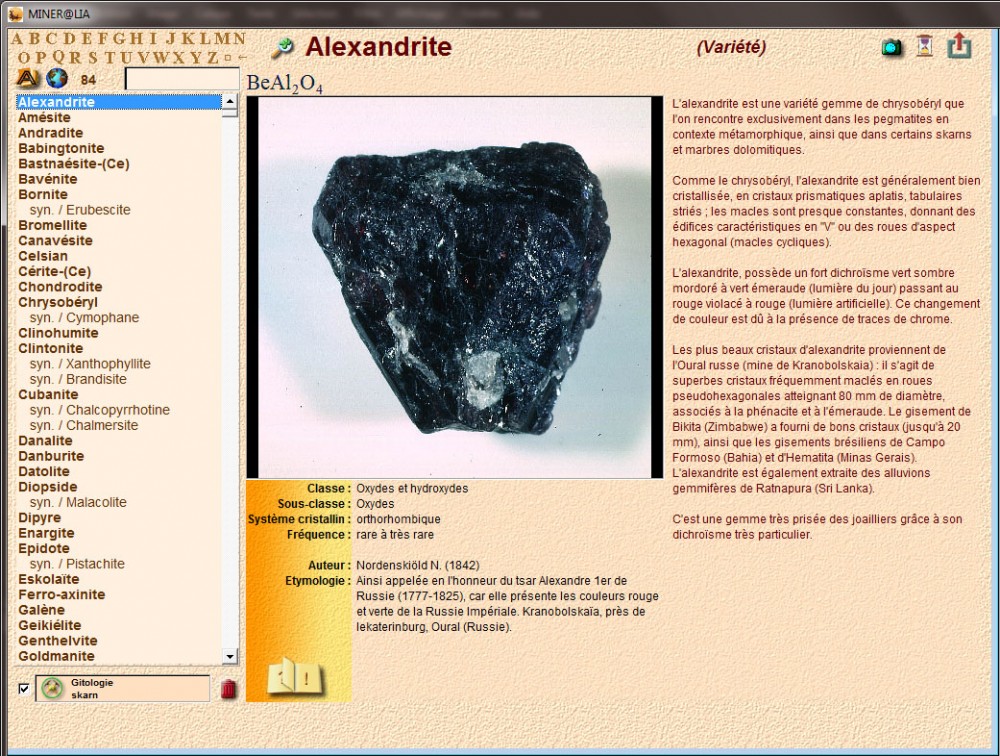

Si par recherche gîtologique, tu entends, effectuer une recherche de tout les minéraux que l'on peut trouver dans un contexte gîtologique particulier, la solution la plus complère est d'épluche des bouquins de gitologie. Je ne connais aucun site web qui t'effectuera une telle recherche. En revanche, tu as des solutions logicielles, mais qui te renvoie souvent des réponses non exhaustive et pas toujours corrects. Voilà, un exemple de recherche "tout les minéraux (les plus communs) que l'on trouve dans un contexte de type skarn" avec le logiciel Mineralia : Recherche en fonction de la gitologie : Gitologie de type Skarn ==> 84 minéraux associés Et ensuite tu peux consulter les fiches de ces 84 minéraux : Mais encore une fois, c'est loin d'être une réponse complète, et logiciel implique licence, contrairement à un site internet. -

Minéral du Maroc, répondre à un petit curieux svp

le forézien a répondu à un sujet de kiteri dans Demandes d' identification de minéraux

La calcite comme tout minéral rhomboédrique, se casse en formant des rhomboèdres. Tu peux donc te "tailler" des blocs de la taille que tu veux du moment que tu tombe sur de la calcite massive et bien cristallisée. Ce n'est pas un cristal trouvé comme ça. Pour exemple, moins limpide que le tiens, mais un "rhomboèdre" que je me suis amusé à tailler dans un filon massif de calcite dans la région d'Imilchil : Si ça réponds à ta question. -

Nodules de marcassite, une petite question sur leur altération

le forézien a répondu à un sujet de ice tea dans Forum Minéraux et Minéralogie

La pyrite et la marcassite peuvent se former dans les mêmes conditions. Toutes les deux dans des conditions sédimentaires ou hydrothermales. La question est à propos de la stabilité des nodules de marcassite en comparaison des marcassites du cap blanc nez qui ont toutes deux une origine sédimentaire. De plus ce sont des sulfures, donc des minéraux réduits, d'où le "par déposition à l'abri de l'air" qui signifie formation en milieu anoxique, tout comme pour la pyrite sédimentaire. Je ne comprends pas ton interprétation de Gründ et Lacroix C'est vrai que les nodules ont tendance à s'altérer très rapidement! -

curieuse incrustation dans quartz blanc

le forézien a répondu à un sujet de cinarca dans Forum Minéraux et Minéralogie

Beryl variété aigue-marine sur quartz très probable. Sympathique pour un fond de malle . -

Filon Sud Maroc

le forézien a répondu à un sujet de rochooo dans Demandes d' identification de minéraux

-

Filon Sud Maroc

le forézien a répondu à un sujet de rochooo dans Demandes d' identification de minéraux

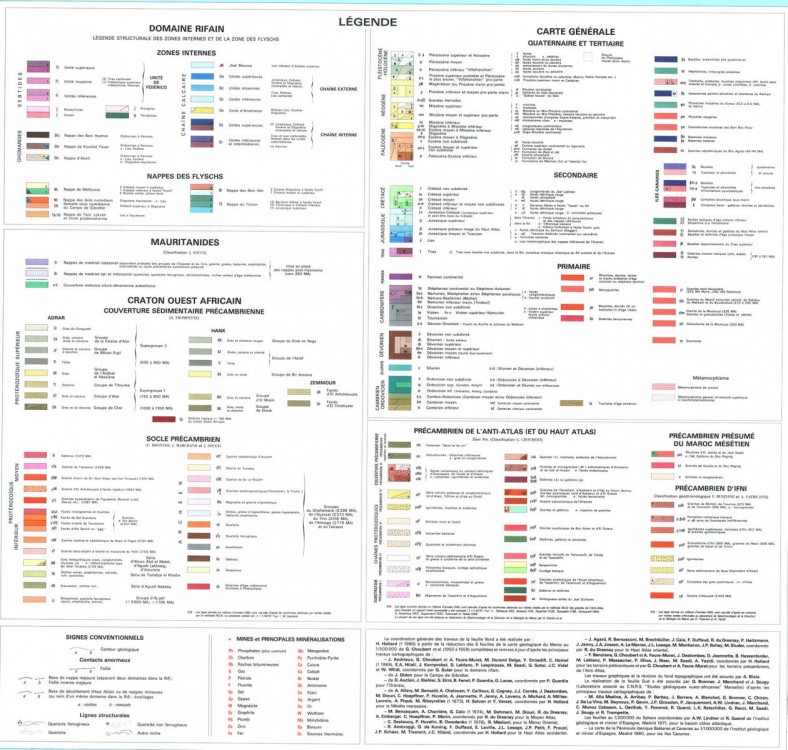

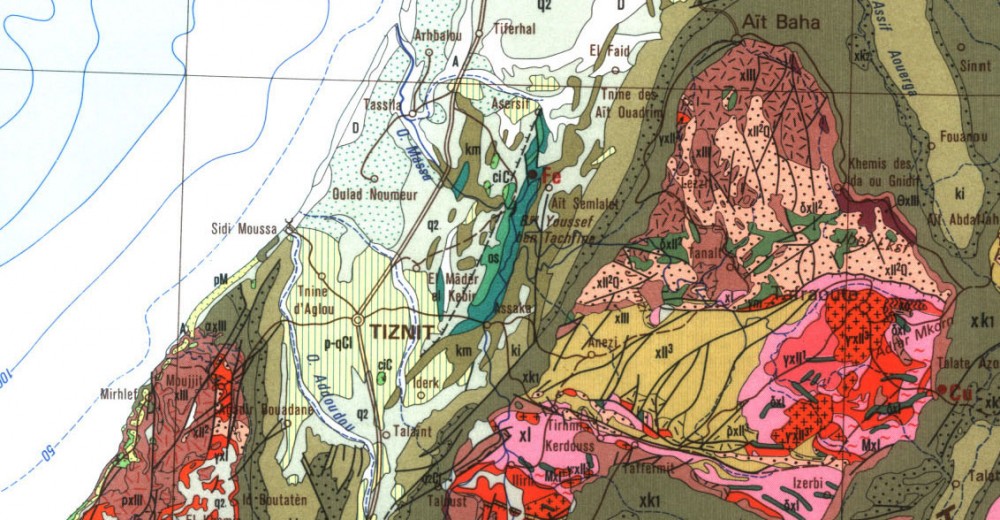

Si ça peut aider, voilà l'équivalent de la carte géologique au 1/1.000.000 sur l'extrait d'image google earth que tu présentais : -

Filon Sud Maroc

le forézien a répondu à un sujet de rochooo dans Demandes d' identification de minéraux

Vue la résistance à l'altération et la couleur de la roche on dirait du basalte (dyke ou peut être une coulée) avec aux épontes des roches sédimentaires. La partie noire minéralisée pourrait bien être de l'hématite qui est plutôt commune dans ce contexte sous forme de petit filonnet massif. Tu pourrais faire une photo du minéral en question? -

Formation des nodules de pyrite et marcassite

le forézien a répondu à un sujet de plusketroipiésoutair dans Forum Géologie

Pour répondre à tes questions : Tu introduit un diagramme de stabilité de phases pour introduire un lien Eh/pH. Or ce diagramme n'introduit pas un lien Eh/pH, il indique juste les domaines de stabilité des phases minérales en fonction des conditions chimiques (et à des conditions physiques fixées). Deuxièmement j'ai assez de connaissances en hydrogéologie/géologie pour voir que tu t'emmêle les pinceaux. Ensuite, c'est toi même qui a introduit le sujet de la craie, relie un peu le post, la question était l'origine de la marcassite et de la pyrite dans les roches en milieu sédimentaire en général. A ta réponse #23, c'est toi qui a introduit le métamorphisme et l'hydrothermalisme Ensuite les sulfures que l'on trouvent dans les roches carbonatées se forment de manière syn-sédimentaire, donc sous la mer, il n'y a donc aucun lien avec la présence de nappe phréatique, ni avec aucun phénomène filonien. Si tu veux différencier deux polymorphes, une analyse chimique est inadéquate, la façon la plus rigoureuse est une analyse DRX. Pour conclure, et je ne répondrais plus à ce sujet, si tu avais une vrai formation de géologue, tu ne commencerais pas à introduire des choses comme une comparaison "marcassite sédimentaire et marcassite filonienne des carbonatites". D'où sort tu l'existence de marcassite dans les carbonatites qui plus est sous forme de minéralisations filoniennes? La géologie est une profession/discipline nécessitant une rigueur de raisonnement, tout bon géologue de formation ne se permettra jamais de lancer de telles hypothèses construites sur des informations issues de pseudo-publications, de blogs, ou de simples vues aériennes. Les discussions peuvent avoir lieu tout de même, et c'est le rôle d'un forum, mais excuse moi de le dire ainsi, mais ne te crois pas géologue parce que tu va atteindre les 4000 messages sur un forum. Tu es passionné, c'est certain, et cela se voit par les véracités de te propos, mais ne commence pas à injurier les géologues de terrains qui ont assez de rigueur dans le raisonnement pour ne pas te suivre dans tes élucubrations. Sur ce, je me retire, libre à toi de m'injurier, je ne t'en voudrais pas, mais je ne perdrais pas plus mon temps sur ce sujet. -

En lisant ton post (un peu trop rapidement), j'ai cru que c'était des photos de kaolins et de granite à lépidolite de Beauvoir Il y en a beaucoup des cristaux violets dans le granite?

-

Formation des nodules de pyrite et marcassite

le forézien a répondu à un sujet de plusketroipiésoutair dans Forum Géologie

Je me permets de revenir sur ce post parce que je trouve qu'il diverge un peu, et aussi parce qu'ayant introduit les carbonatites dans ce débat, il a peut être divergé en partie à cause de moi. Tout d'abord, du point de vue pétrologique, fluopathe, je ne suis pas tout à fait de ton avis. Le terme de roches carbonatées a été définit avec les roches sédimentaires et donc pour tout bon sédimentologue, une roche carbonatée est une roche sédimentaire sensu-stricto. Mais en ce qui concerne les carbonatites et uniquement ce cas précis, on peut tout de même parler de roches carbonatées. Tout est une question d'affinité et de culture scientifique. Il est vrai que le terme de roches magmatiques carbonatées est peu utilisé dans notre langue et que dans les dictionnaires comme celui de Foucault et Raoult, on ne mentionne pas les carbonatites comme un cas particulier des roches carbonatées. Cependant les anglosaxons, eux, n'ont aucun problème pour employer les termes de "magmatic carbonate rocks" ou de "carbonate magma". C'est une question de point de vue, comme je pense que Phénacite a essayé de l'exprimer, d'un point de vue étymologique, une carbonatite est une roche carbonatée au sens "roche constituée systématiquement de carbonates". Tout est une question de point de vue (étymologique ou en terme de classification), et de flexibilité que chacun accorde à certaines définitions. En revanche, et sur ce point je rejoint Cédrick, pour les roches comme les marbres, il est plus rigoureux d'utiliser le terme de "roches carbonatées métamorphisées" qui indique bien que la roche de départ était une roche carbonatée sensu-stricto. Et en ce qui concerne les roches altérées (altération métasomatique ou autre), le terme de "roche enrichie en carbonates" est préférable. Pour ce qui est des concentrations de carbonates, comme un filon de calcite, il ne s'agit pas d'une roche carbonatée d'un point de vue strictement pétrologique. De mon point de vue, une roche carbonatée est une roche sédimentaire à + de 50% de carbonate, mais tout de même on peut considérer les carbonatites comme une roche carbonatée. Ensuite, et là je me permets de donner un avis personnel, le post a été ouvert pour répondre à la question de la formation syn-sédimentaire de sulfures que l'on retrouve dans certaines roches carbonatées. Il s'agit de processus chimiques complexes dont on peut expliquer et vulgariser le modèle global (comme pour la réponse #13). Mais honnêtement Next50MY, le sujet n'a pas été ouvert, pour partir dans tout les sens pour exposer des théories qui ne repose sur aucun argument. Un débat s'il se veut scientifique doit apporter de vraies données et pas une multitude de lien internet sorti de nulle-part et qui n'apporte aucune information au débat. Exemple : Tu indique un graphique qui soit disons montre le lien entre le pH et l'était d'oxydo-réduction, or il s'agit d'un diagramme de stabilité des phases en fonction du pH et du potentiel Eh. Quel est l'intérêt, ceci n'apporte rien au débat? Pense tu être assez compétent et renseigner pour pouvoir émettre l'hypothèse d'un lien entre les sulfures et des phosphates Tu mélange des notions de sédimentologie, d'hydrogéologie de surface, d'hydrothermalisme, de chapeaux de fer (gossan), de tectonique et de porosité pour expliquer un seul et même phénomène. Je pense qu'il est bon de limiter les discussions à son domaine de compétence, d'être parfois humble, et ne pas vouloir sortir de ses limites de connaissances pour des questions d'égo (ou de taille ). Parce qu'un débat devient vite stérile lorsque quelqu'un commence à sortir des théories farfelues, à le noyer sous des données sans corrélation, et surtout à critiquer les personnes qui ont la sagesse de dire qu'ils n'ont pas de réponse à certaines questions, plutôt que donner des réponses inutiles et hors-sujet par simple orgueil. Je trouve que la réponse 13 et 19 apportent une réponse suffisamment précise à la question d'Arnaud qui était : "par quel processus la pyrite et la marcassite précipitent-elles dans les roches carbonatées pour former les fameux nodules de pyrite ou de marcassite ?" -

Minéraux - Carrière de Chastreix (63)

le forézien a répondu à un sujet de Gratophil dans Demandes d' identification de minéraux

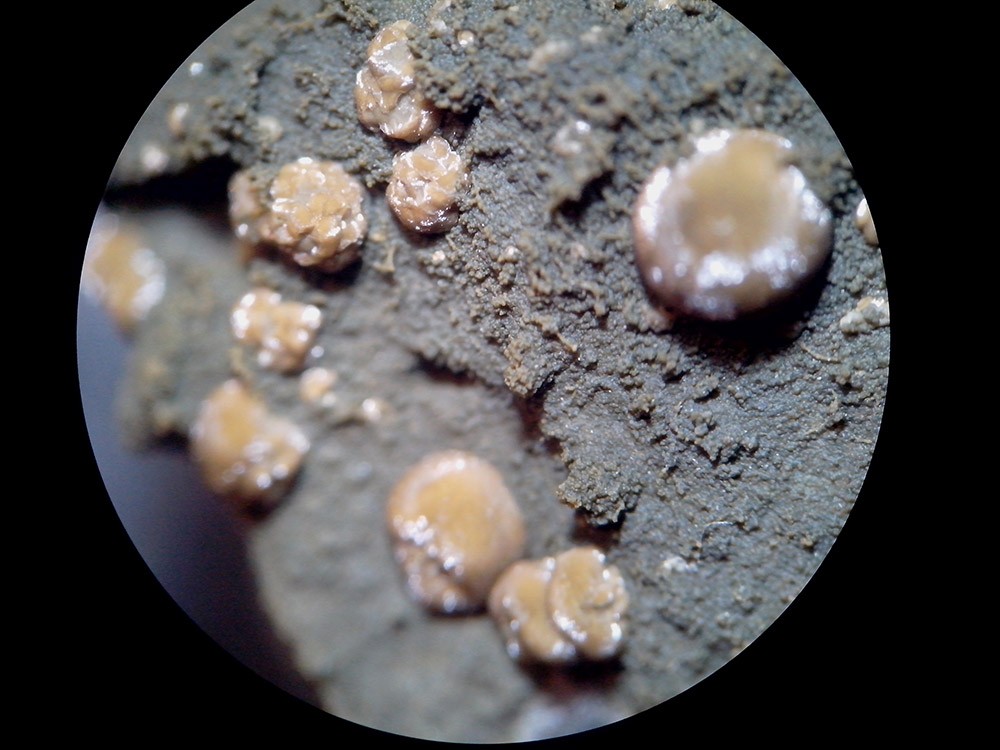

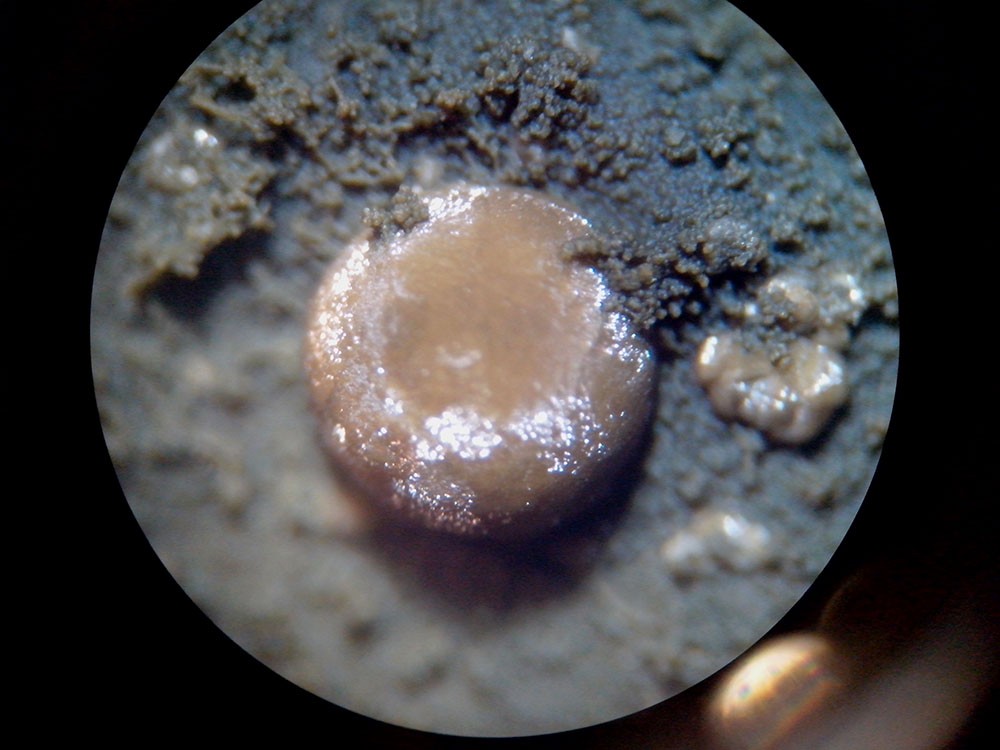

Attention pour l'identification, aragonite oui, mais toute les boules ne sont pas de la calcite. Les boules incolores transparentes de la première photo de la réponse #3 oui, mais les autres boules, ne sont pas toutes solubles dans les acides. Ce sont des boules formées de couches concentriques dont certaines sont des carbonates et d'autres non. J'ai testé ce matin en plongeant un échantillon équivalent du même lieu contenant des boules incolores et des boules marrons dans un verre d'HCL à 23%. Le résultat est : Toutes les boules font plus ou moins effervescence Les boules transparentes ont rapidement été entièrement dissoutes A la fin, il reste bien des morceaux de boules (fibroradié sur mon échantillon) qui n'ont pas du tout été dissout. Je pense qu'en plus des boules de calcite, il y a des boules d'argiles et des recouvrements successifs argile-calcite. Notamment en ce qui concerne ce type de cristallisations : -

Formation des nodules de pyrite et marcassite

le forézien a répondu à un sujet de plusketroipiésoutair dans Forum Géologie

Les carbonatites sont des roches carbonatées d'origine magmatique. J'avoue que c'est moins fréquent que du calcaire ( ) mais carbonaté n'implique pas nécessairement sédimentaire. Arnaud si tu veux plus d'explication sur la formation des sulfures de fer dans les roches sédimentaires je te renvoie à ce site de l'université de Liège qui est très intéressant (c'est la Partie VII sur les sédiments ferrifères qui devrait t'intéresser): http://www2.ulg.ac.be/geolsed/sedim/sedimentologie.htm -

La direction à prendre après un Bac S

le forézien a répondu à un sujet de starbuck dans Conseils orientation et formation, marché de l' emploi en géologie

Je comprends pas trop le sens de ta remarque. La géologie et qui plus est l'exploration est un domaine qui a besoin de beaucoup de mains d'oeuvre et a de nombreuses difficultés pour en trouver, certes il faut s'expatrier mais c'est un métier qui ne connait pas la crise. Arrêtons ces préjugés sur la géologie. Starbuck, il y a deux solutions si tu veux travailler dans la géologie, déjà tout dépend de ce qui t'intéresse, la géologie est très vaste, et certains domaines ont plus d'avenir que d'autres. Tu devrais t'orienter préférentiellement vers une branche qui te permettrait d'être embauchée dans l'industrie par la suite (géologue minier, géologue pétrolier,...) et éviter les branches qui t'orientent uniquement vers la recherche fondamentale. Faire une prépa BCPST te permettrait d'intégrer des écoles d'ingénieurs spécialisées comme l'ENSG à Nancy. Mais ce n'est pas l'unique voie, l'école d'ingénieur de lasalle Beauvais (intégration post-bac) forme de très bon géologues tout comme certaines facultés en France. De nombreuses personnes pensent à tort que ce métier n'a pas de débouchés, mais renseigne-toi directement auprès des écoles (voir les brochures sur leurs sites par exemple). -

Est-ce que cela peut être une komatite?

le forézien a répondu à un sujet de Sanscelerien dans Roche et pétrographie

C'est avec certitude que ce n'est pas une komatiite (et pas non plus une komatite ). En revanche, il est fort probable qu'il s'agisse d'une cornéenne, surtout dans le contexte que tu décris. -

système photo micro petit budget

le forézien a répondu à un sujet de oliv62 dans Forum Microminéraux

Bah, ça arrive à tout le monde de se tromper, surtout à moi (je suis aussi un débutant-intermédiaire). En même temps, on raisonne souvent par analogie. Par exemple, je connais bien l'eifel, mais si tu me montrerai des pyroxènes de Groire bien fibreux, j'aurais parié en les voyant que c'est des amphiboles. Cela dit je ne sais pas s'il y a un consensus sur la nature exacte de ces amphiboles, certains disent kaersutite, mais je ne sais pas si elles ont été analysés, sur mes boites j'ai mis : "Amphiboles". -

système photo micro petit budget

le forézien a répondu à un sujet de oliv62 dans Forum Microminéraux

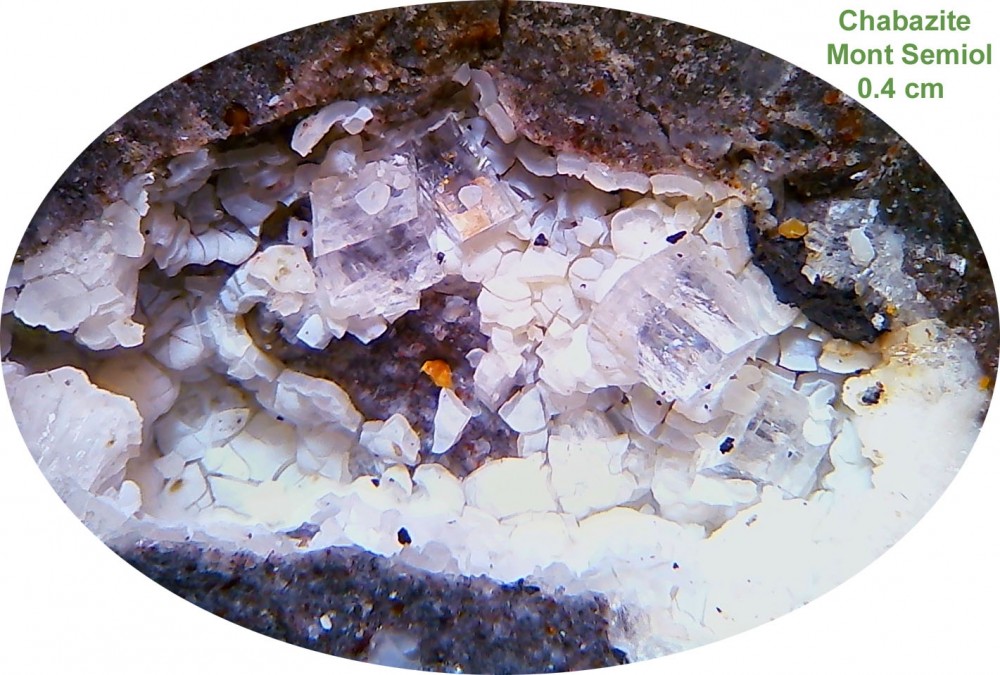

ça ressemble furieusement aux amphiboles de l'eifel : http://www.mindat.org/photo-214112.html En tout cas, ton système fonctionne pas mal, notamment pour la cérusite et la wulfénite que je trouve vraiment bien photographié. Sinon en moins onéreux q'un microscope usb, une webcam ça peut parfois faire l'affaire, j'ai débuté avec un webcam logitech 720p collé avec du mastic sur un tube de pellicule pour faire la bague d'adaptation, ça m'a permis de débuter sans trop investir comme j'avais déjà une bino. Un exemple : chabazite du Mont Semiol : -

système photo micro petit budget

le forézien a répondu à un sujet de oliv62 dans Forum Microminéraux

Euh, cristaux d'amphibole, tu voulais dire oliv62 ?